この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

病気は、未然に防ぐのが一番重要です。

特に脳卒中は、一度なってしまうと、重い後遺症を残してしまう可能性が高いです。

そんな怖い脳卒中を予防する生活習慣について、今回はお話します。

脳卒中について

脳卒中に関しては以前のコラムでお話ししましたので、ここでは簡単にご説明します。

脳卒中とは、脳の血管にトラブルが起き、何らかの症状が出てしまう病気の総称です。

脳卒中には、血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れる脳出血、くも膜下出血などがあります。

脳梗塞は、心臓にできた血栓が、脳の血管をつまらせることが原因の心原性脳塞栓症、動脈硬化が原因のアテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞などがあります。

脳出血は脳の中に出血が生じたもので、くも膜下出血は、主に脳動脈瘤が破裂することで、出血する病気です。

予防医療について

一言で病気の予防といっても、その目的や段階によって「一次予防」「二次予防」「三次予防」の3つに大きく分類されます。

それぞれ予防のアプローチ方法が異なってきます。

一次予防

病気の発症を未然に防ぐことです。

まだ病気にかかっていない健康な人を対象に、病気にかからないようにする取り組みです。

一般的に「予防」という言葉でイメージされるのは、この一次予防が多く、今回の脳卒中を予防する生活習慣で説明する予防もこれにあたります。

生活習慣や生活環境の改善、健康教育などによって健康増進を図り、病気の発生を防いでいきます。

二次予防

病気や障害の重症化を予防することです。

病気を早期に発見し、早期に治療を開始します。

自覚症状がないものの、既に病気になりつつある、あるいは病気が発症している可能性のある人を対象に、病気を早く見つけて対処する取り組みです。

健康診断や人間ドックなどがこれにあてはまります。

三次予防

すでに発病している病気を管理し、社会復帰できる機能を回復させるためのものです。

病気の進行を抑え、再発を防止し、社会復帰やQOL(生活の質)の維持・向上を図ります。

病気が発症し、治療を受けている人を対象に、合併症や後遺症を防ぎ、機能回復や社会復帰を支援する取り組みです。

リハビリテーションや合併症の予防や再発防止がこれに当てはまります。

脳卒中を予防する生活習慣

では、ここから脳卒中を予防する生活習慣についてご説明していきます。

さきほどお伝えしたように、生活習慣による予防は一次予防に当てはまります。

血圧管理

まず一番重要なのは血圧管理です。

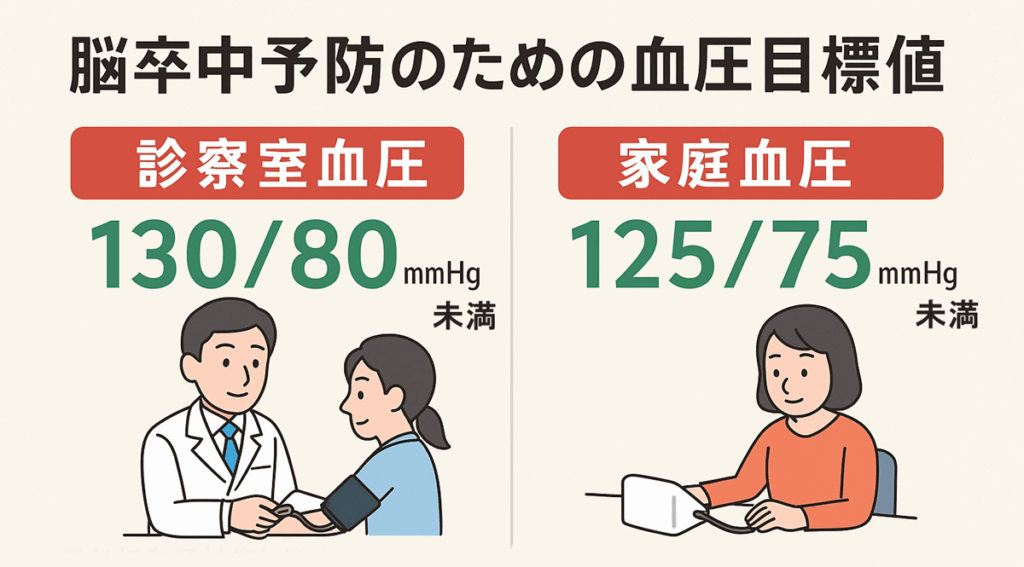

高血圧は脳卒中の最大の危険因子です。適切な血圧目標値を設定し、維持することが脳卒中発症リスクの低減に直結します。

血圧は、上の血圧/下の血圧mmHgというふうに示されますが、具体的に何を示しているのかご存じない方もいると思います。

血圧は、心臓から全身に送り出された血液が、血管の壁にかかる圧力のことで、上の血圧といわれているのが、収縮期血圧で、下の血圧が拡張期血圧です。

収縮期血圧は、心臓が収縮して血液を全身に送り出す瞬間の、最も高い圧力で、拡張期血圧は、心臓が拡張して血液を取り込んでいる瞬間の、最も低い圧力です。

血圧は常に変動していて、病院など緊張する場所では高めの傾向があり、自宅で測定する血圧が普段の血圧をより正確に反映しているとされています。

脳卒中予防のための血圧目標値について、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」では、脳卒中予防のための血圧目標値について、診察室血圧:130/80 mmHg未満、家庭血圧:125/75 mmHg未満とされています。

以下に具体的な対策をあげていきます。

- 塩分摂取量を1日6g未満にする。

- 野菜、果物、全粒穀物を中心とし、カリウムを積極的に摂取するように心掛ける。

- 週に数回、30分程度の有酸素運動を習慣にする。

- 動脈硬化を促進して、血圧を上昇させる喫煙は高血圧の敵です。

- ストレスや寝不足をできるだけ避ける。

血糖管理

糖尿病・耐糖能異常の管理も大切です。

血糖値が高い状態が続くと血管が傷つき、動脈硬化が進行しやすくなるため、脳卒中のリスクが高まります。

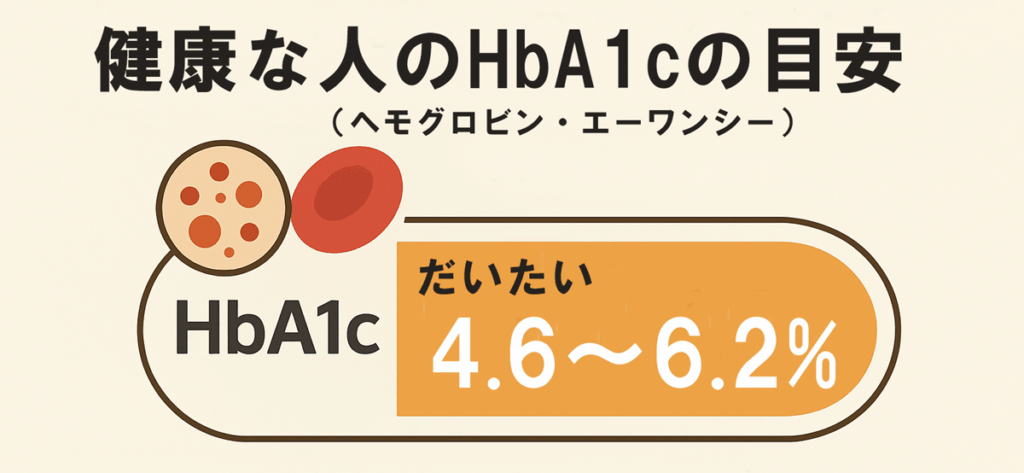

糖尿病の評価によく用いられるのが、HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)という値です。これは過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を教えてくれる検査値です。

健康な人のHbA1cは、だいたい4.6〜6.2%くらいが目安とされています。

血糖管理の具体的な対策は、高血圧管理と重なることも多いのですが、以下が挙げられます。

- バランスの取れた食事をとる。

- 適度な運動をおこなう。

- 適正体重を維持する。

- 生活習慣の改善だけでは目標達成が難しい場合、医師の指示に従って薬物療法を行う。

脂質異常症の管理

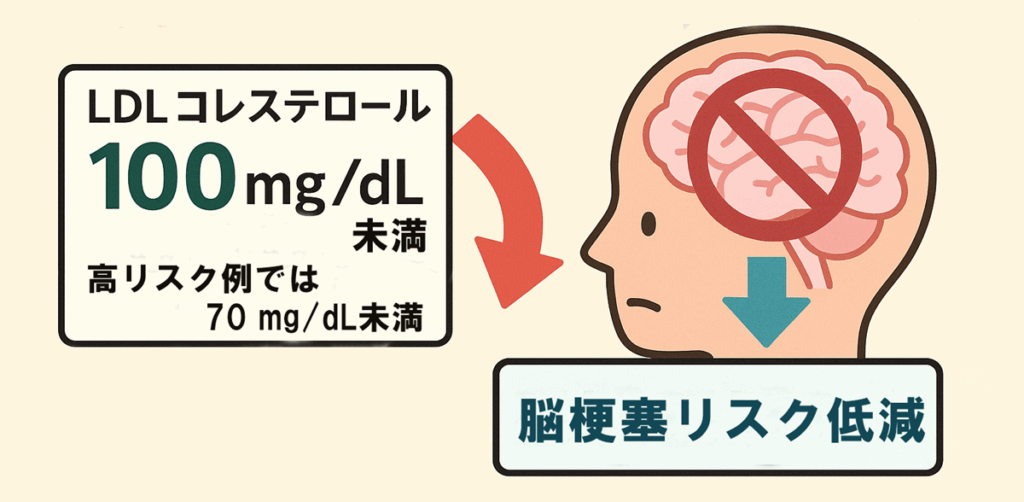

脂質異常の管理は特に脳梗塞で重要になります。

LDLコレステロール値を100 mg/dL未満(高リスク例では70 mg/dL未満)にコントロールすることで、脳梗塞リスクを低減します。

ラードやバター、牛脂などの動物性油脂にふくまれる飽和脂肪酸は、脂質異常症につながりますので取りすぎに注意しましょう。魚・野菜中心の食事を心がけましょう。

禁煙

喫煙者はタバコを吸わない人に比べて脳卒中リスクが約2倍です。

禁煙によりリスクは数年で非喫煙者と同等まで低下します。

タバコはがんの原因にもなりますので、喫煙している方はいち早く禁煙しましょう。

参考情報

INTERSTROKE study(Lancet 2016;388:761-775)

日本脳卒中学会「脳卒中予防ガイドライン2021」