この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

高齢化に伴って、認知症や認知症の一歩手前の軽度認知障害(MCI)*以前のコラム参照*の方が増えてきています。

いろいろな薬が開発されていますが、認知症になってしまうと、根本的に治すことは現時点では不可能です。そのため、いかに認知症を予防するかが重要になってきます。

今回は、認知症予防の中でも、頭を使いながら運動するという「コグニサイズ」という取り組みについてご紹介しようと思います。

コグニサイズとは

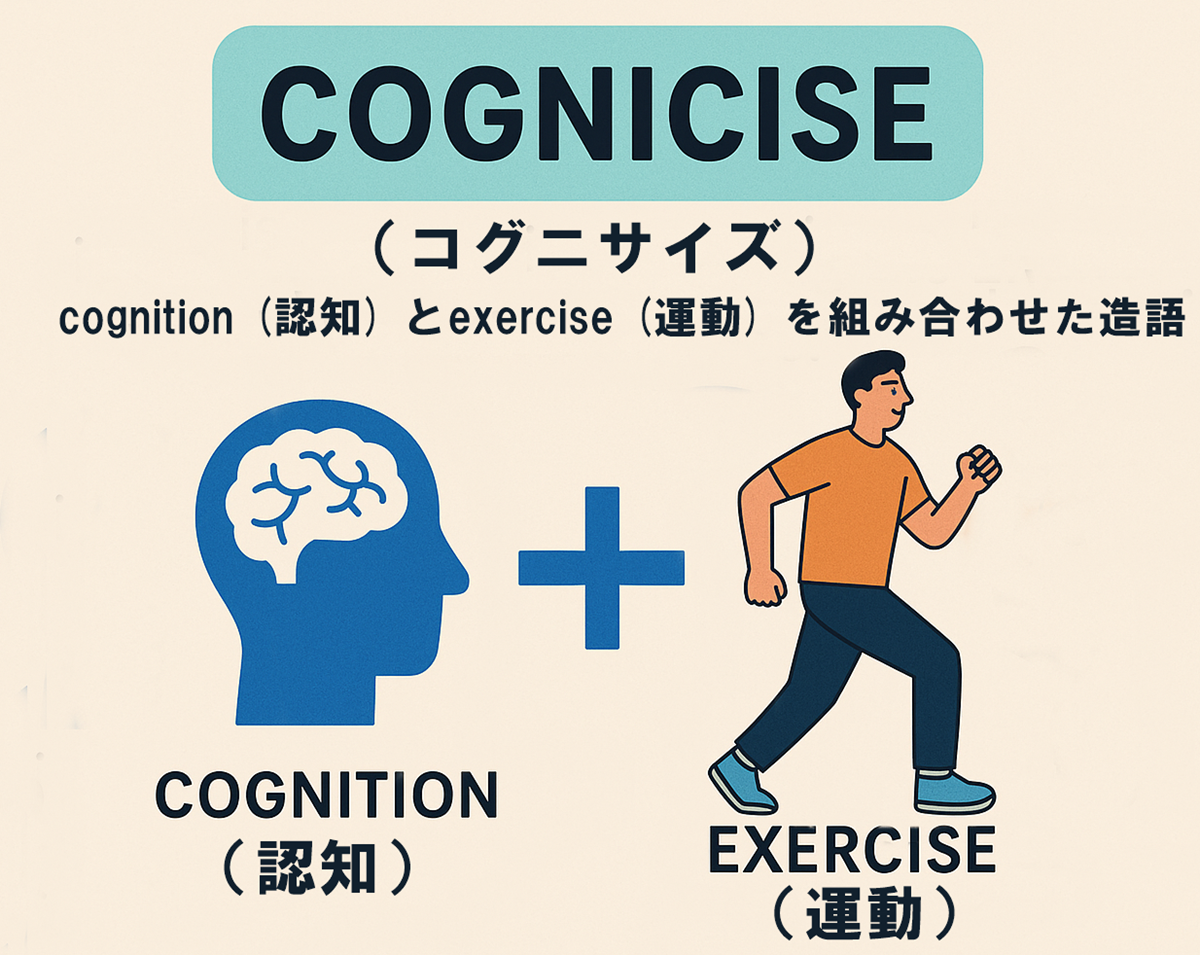

コグニサイズとは、国立長寿医療研究センターが開発した認知症予防を目的とした取り組みのことです。

運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせて行うことにより、認知課題を単独で行うより、より効果的に認知機能を刺激します。

英語のcognition (認知) とexercise (運動) を組み合わせて作られた造語から、cognicise(コグニサイズ)という名称ができました。

コグニサイズの特徴は、脳と身体を同時に使うことです。デュアルタスク(二重課題)のトレーニングであることが、単なる脳トレや運動とは異なるところです。

脳と身体を同時に使うことによって、効果的に両方の機能を向上させることが期待できます。

運動中に脳の活動を活発にする機会を増やすことが、認知症の発症を遅らせたり、軽度認知障害(MCI)の方の認知機能の維持・改善につながっていきます。

コグニサイズによる効果

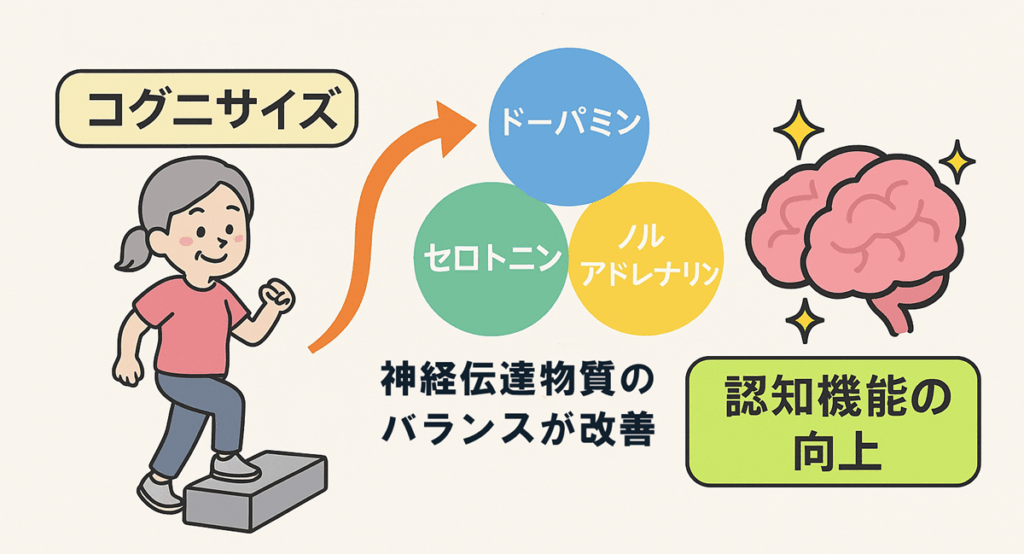

運動によって脳の血流が促進されることにより、脳細胞への酸素や栄養素が、十分いきわたるようになり、脳が活性化されます。

認知課題によって、普段使わないような神経回路が刺激されます。それにより、情報処理速度、注意力、実行機能などの向上が期待できます。

運動と認知課題を同時に行うことで、それぞれ単独で行うよりも脳への複合的な刺激が与えられることが、いい影響を及ぼします。

運動は、ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質のバランスを整える効果が知られています。

これらの神経伝達物質は、気分、意欲、注意、記憶といった認知機能に深く関わっています。

コグニサイズによって、ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンなどのバランスが改善されることによって、認知機能の向上が期待されます。

コグニサイズの基本的なやり方

コグニサイズには様々なバリエーションがありますが、基本的な考え方は「体を動かしながら、同時に頭を使う」というものです。

以下によく行われるコグニサイズについて説明します。

コグニステップ

その場で足踏みをしながら、3の倍数で拍手をします。

両足で立った状態から、1で右足を右横に出す、2で右足を元に戻す、3で左足を左横に出す、4で左足を元に戻すステップを1セットとして繰り返しながら、3の倍数のステップの時に拍手をします。

コグニウォーキング

ウォーキングをしながら、しりとりをしたり、簡単な計算問題を出し合ったりして、脳を活性化する方法です。

歩くことだけに集中できないので、安全な場所を選び、転倒しないように気をつけましょう。

手足じゃんけん

名前の通り、手と足でじゃんけんをします。手が勝つ場合と、足が勝つ場合に分けて、どちらかが勝ち続けるように行います。

リズムよくするのは意外と難しいです。

あいうえお体操

椅子に座って足踏みをしながら、「あいうえお」の発声に合わせて手や足の動きを加えてみましょう。

コグニサイズのポイント

軽く息が弾み、心拍数が上昇する程度の強さの運動が良いと言われています。

認知課題は、簡単すぎるのも、難しすぎるのもよくありません。少し間違えてしまう程度の課題が効果的です。

毎日少しずつでもいいので、継続して行うことが大切です。

高齢者の方でも無理なくできるように、配慮する必要があります。

関節が悪い方もいますので、座ってできるコグニサイズや、音楽に合わせたコグニサイズなど工夫しましょう。

転倒のリスクにも配慮しなければなりません。運動開始前のストレッチやこまめな水分補給なども大切です。

コグニサイズは、一人でもできますが、家族や友人と一緒に楽しく続けることで、より効果を高めることができます。

参考情報

国立長寿医療研究センター予防老年学研究部

https://www.ncgg.go.jp/ri/lab/cgss/department/gerontology/index.html