この記事の著者

【氏名】青山愛果(管理栄養士)

【経歴】

2013年~2022年 病院管理栄養士として勤務

2024年 管理栄養士としてフリーランスとして活動

【資格・免許】

2011年3月 栄養士免許 取得

2013年5月 管理栄養士免許 取得

炭水化物と聞くと、「ダイエットの敵」と思いがちですが実はそうではありません。

健康な体を維持するためには大切な栄養素です。

炭水化物について正しく理解して、摂り方のコツを掴みましょう。

炭水化物とは

エネルギー源となる「糖質」と「食物繊維」を併せて「炭水化物」と呼びます。

糖質は1g当たり4kcalのエネルギーを持っており、脳や赤血球などの栄養源として欠かせないものです。

特に脳は総基礎代謝量の約20%を消費するといわれています。

極端な糖質制限はブドウ糖しかエネルギー源にできない脳や赤血球などの栄養不足の原因になってしまいます。

「摂りすぎ」は肥満のもとですが、適量摂ることは必要なのです。

また、食物繊維は血糖値やコレステロール値を抑える効果があるなど生活習慣病予防に役立つ栄養素として知られています。

1日に摂る炭水化物の目安は、下記の記事をご確認ください。

▶栄養バランスの基本!エネルギー産生栄養素バランス(PFC比)の考え方について

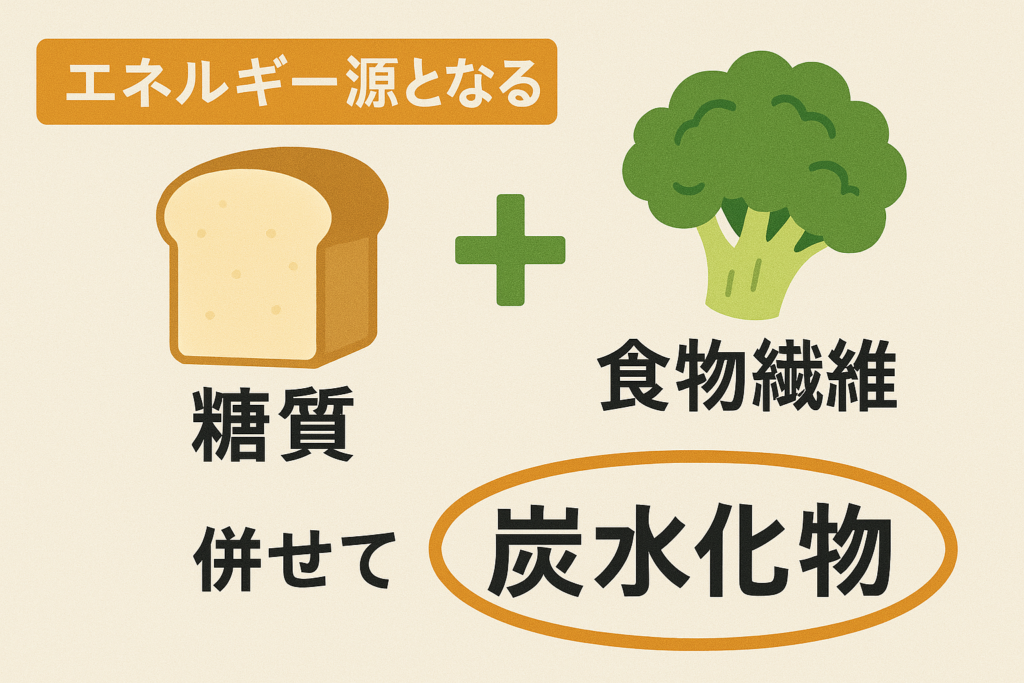

糖質の種類

糖質は種類によって「糖類」「オリゴ糖」「多糖類」に分けられ、消化吸収の速度や血糖値への影響が異なります。

血糖値の急上昇は、脂肪を溜めこんでしまう原因となります。

糖質の種類と特徴を理解して、普段の食事内容を見直してみましょう。

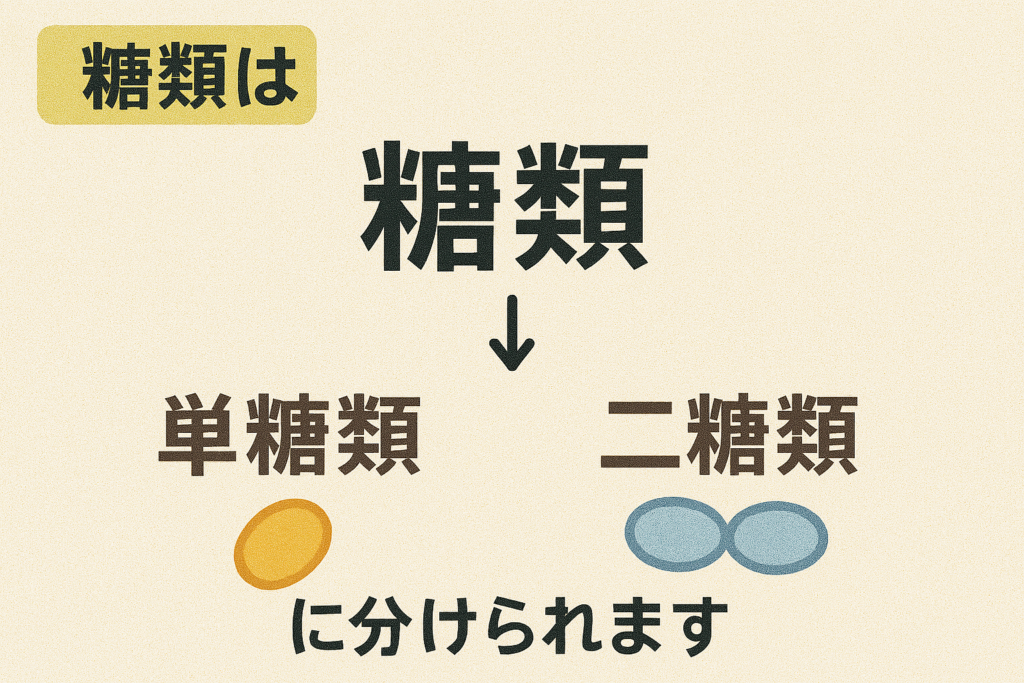

ダイエットにおいて特に摂りすぎに注意したいのが「糖類」です。

糖類は「単糖類」と「二糖類」に分けられます。

単糖類はブドウ糖、果糖、ガラクトースがあり、消化吸収が速く血糖値が急上昇しやすいことが特徴です。

ジュースの原材料名を見てみると、「果糖ブドウ糖液糖」と書かれているものがあります。

果糖は冷たい温度で甘味を強く感じるため、ジュースによく使われているのです。

ゴクゴクと沢山飲んでしまいがちなジュースは急激に血糖値を上げてしまう原因になります。

また、駄菓子のラムネは主原料がブドウ糖です。

少し食べただけでも血糖値が上がってしまうため、注意したい食品の1つです。

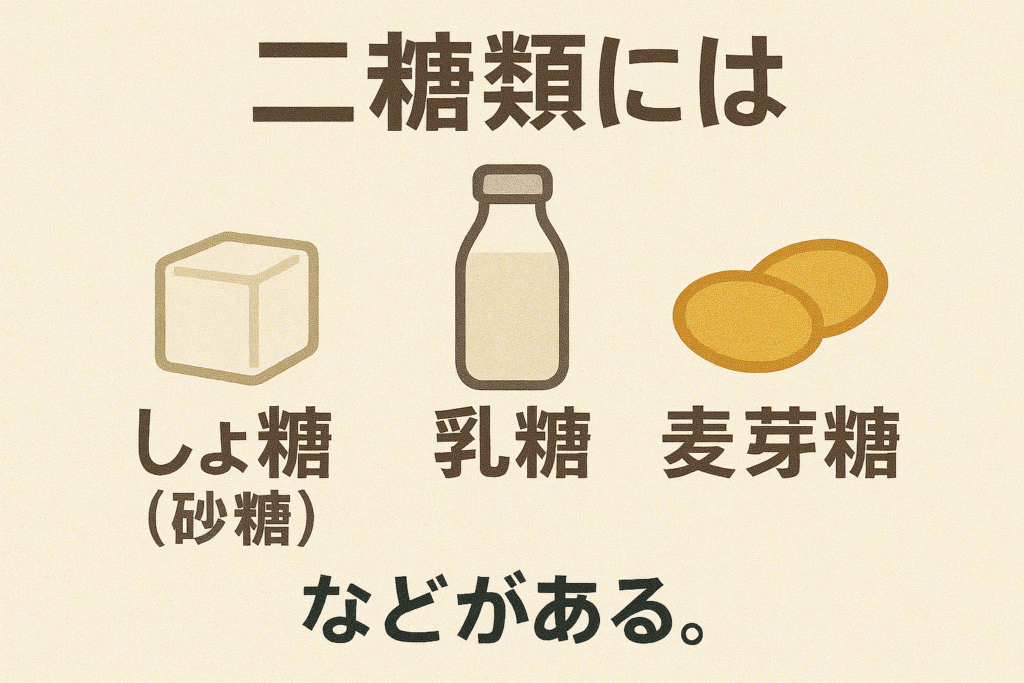

二糖類にはしょ糖(砂糖)、乳糖、麦芽糖などがあり、単糖類の次に血糖値を上げやすい糖類です。

お菓子やアイスクリーム、菓子パンは砂糖を多く使われているものが多く、日常的に食べることは避けることをおすすめします。

糖類は過剰に摂ると肥満や虫歯の原因になるため、WHOは加工食品や料理に加える糖類を「総エネルギーの10%未満、望ましくは5%未満に抑えること」を推奨しています。

1日2000kcal摂る場合、加工食品や料理に加える糖類を50g未満、可能であれば25g未満に抑えます。

煮物や照り焼きなどの甘辛い味付けのおかずは1日2品程度に抑え、お菓子やジュース類を控えるとこの量に抑えられます。

また、主食のご飯、パン、麺類には多糖類の「でんぷん」が栄養素の中心となります。

でんぷんはブドウ糖がたくさん繋がってできており、糖を細かく分解してから吸収しなければなりません。

そのため、消化吸収に時間がかかり糖類に比べて血糖上昇が緩やかになります。

糖質は摂る量に気を付けることも大切ですが、その中身も重要です。

エネルギー源として主食から「でんぷん」を中心に摂り、ジュースやお菓子の「糖類」は控えるようにしましょう。

ダイエットにおける炭水化物の摂り方のポイント

糖質の種類と特徴を理解した上で、ダイエットや健康に重要な炭水化物の摂り方を意識しましょう。

ポイントは下記の3つです。

- お菓子を食べる代わりに主食を抜くのはNG

- 食物繊維の多い食品を選ぶ

- 料理の味付けはシンプルなものを選ぶ

1. お菓子を食べる代わりに主食を抜くのはNG

「お菓子とご飯は同じ炭水化物だから、お菓子を食べた分の主食を抜けばカロリー調整できる」と考える方がいらっしゃるかもしれません。

お菓子とご飯は含まれる糖質の種類が異なります。

甘いお菓子は血糖値を上げやすい糖類が中心であり、ビタミンやミネラルはほとんど含みません。

一方でご飯は比較的血糖値の上がり方が緩やかなでんぷんが中心で、ビタミンやミネラルも含まれています。

この食べ方を日常的にしていると、血糖値が乱れ、ビタミン・ミネラル・食物繊維不足の原因になります。

また、主食を抜くことで満腹感を得られなくなり、余計に間食したくなる原因となります。 お菓子は主食の代わりにはならないことをご理解ください。

2. 食物繊維の多い食品を取り入れる

食物繊維には血糖値の急上昇を抑える効果があります。

主食の種類を変える、副菜を増やすなどの食事量を減らさない方法であるため、食事の物足りなさや空腹感が気になる方におすすめの方法です。

主食は玄米、雑穀米、ライ麦パン、全粒粉パンなどの茶色いものを選ぶと良いでしょう。

副菜は野菜・きのこ・海藻が中心のおかずです。

1品追加することで、食事のボリュームが増える上に食物繊維の補給になりますよ。

3. 料理の味付けはシンプルなものを選ぶ

お菓子やジュースを控えた上で、更に食事に気を付けたいという方におすすめの方法です。

牛丼や照り焼き、酢豚、酢の物、胡麻和えなどの料理には砂糖が使われていることが多く、無意識に糖類を摂りすぎていることがあります。

料理からの糖類を抑えたい時のおすすめの調理法は下記の3つです。

- 肉や魚は塩焼きにする

- 煮物はトマトや玉ねぎなど甘味のある野菜を活かした洋風の味付けにする

- 野菜は具沢山の味噌汁で取り入れる

普段から調理する方は、調味料を使う時に計量スプーンを使ってみると自分が摂っている砂糖の量が分かりやすくなります。

甘い味付けの料理は1日2品程度に抑えて、シンプルな味付けの料理を選んでみてください。

まとめ

炭水化物は単に「減らせばよいもの」ではありません。

血糖値を急に上げる糖類を抑え、エネルギー補給はでんぷんを中心にしましょう。

また、食物繊維を積極的に取り入れることが大切です。

参考資料

日本人の食事摂取基準(2020年版)