この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

日本のお茶、特に抹茶が、昨今海外で大ブームという話題を聞いたことがある方もいるかもしれません。

農林水産省のデータによると、抹茶を含む日本茶の輸出額は、2023年で約292億円と、過去最高を記録しました。日本茶の輸出量は過去10年で2倍以上に増加しています。

アメリカ、ヨーロッパなどを中心に輸出されていますが、ドバイなどの中東でも人気は拡大しています。

日本食は健康のイメージが強く、日本茶も単に飲み物としてではなく、美容・健康にも良いスーパーフードとして注目されているといいます。

何となく体に良さそうと思われている方も多いかもしれませんが、実際に、緑茶と認知機能の保護に関する研究が、有名な科学誌にも発表されているのです。

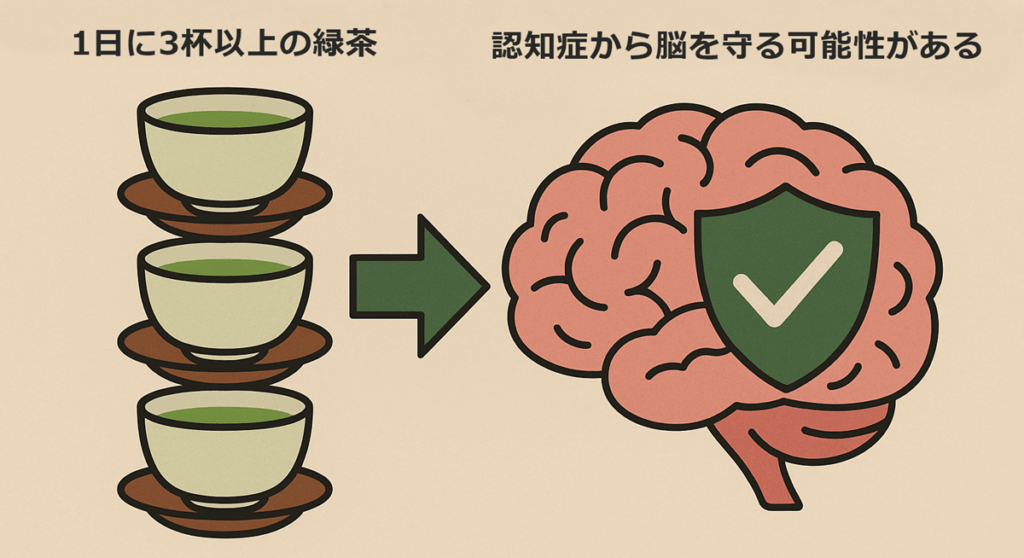

この研究によると、1日に3杯以上の緑茶を飲むことが、認知機能の低下や認知症から脳を守る可能性があるとされています。

今回は日本茶の認知症予防効果についてお話したいと思います。

抹茶と緑茶について

海外で大ブームなのは抹茶ですが、緑茶も健康面から人気があります。

健康ブームを背景に、無糖の緑茶を飲む人が増えており、ペットボトル入りの緑茶などもスーパーで広く販売されています。(以前はアメリカでは砂糖が入った緑茶が一般的でした)

そもそも抹茶と緑茶の違いですが、抹茶は緑茶の一種なのです。緑茶の中でも、特定の栽培・製造方法を経て粉末状にしたものが抹茶なのです。

抹茶と緑茶の主な違いは以下の3点です。

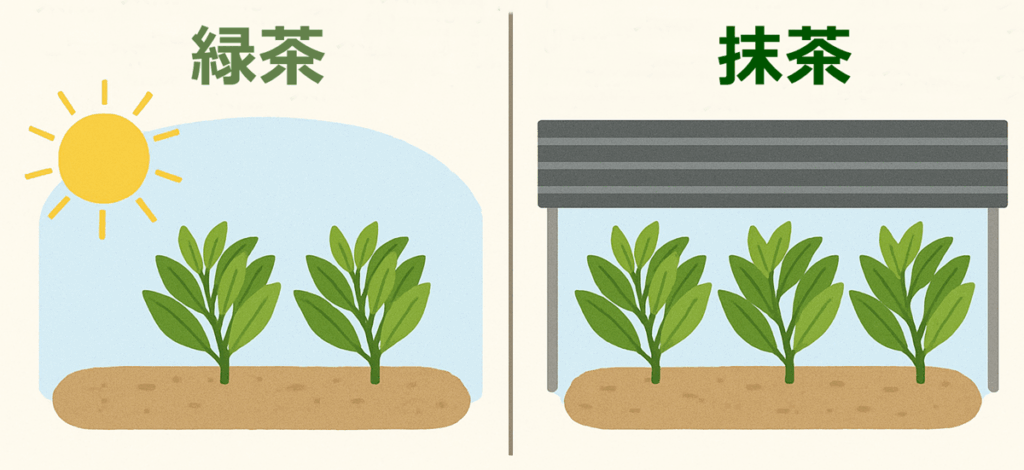

1.栽培方法

緑茶: 日光をたっぷり浴びて育ちます。太陽の光をたっぷりと浴びて育つことで、カテキン(渋み成分)が生成されます。

抹茶: 収穫前に日光を遮って育てます。これにより、渋みの元であるカテキンの生成が抑えられ、うま味成分であるテアニンが多く含まれるようになります。

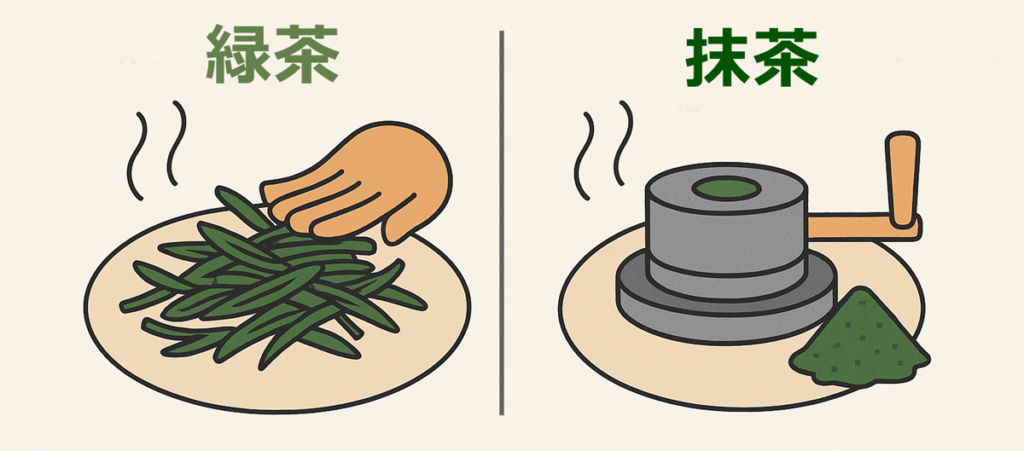

2.製造工程

緑茶: 蒸して揉みながら乾燥させ、茶葉の形を残します。

抹茶: 蒸した茶葉を揉まずに乾燥させ、石臼で非常に細かく挽いて粉末にします。

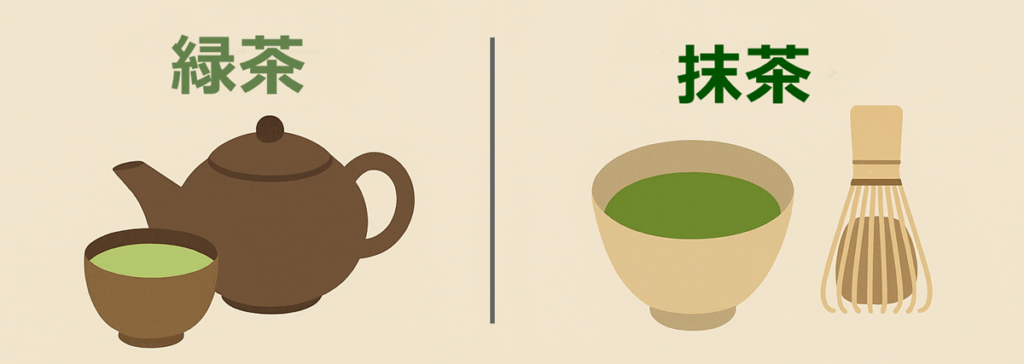

3.飲み方と栄養

緑茶: 急須に茶葉を入れ、お湯を注いで成分を抽出して飲みます。茶葉自体は飲みません。

抹茶: 茶碗に粉末の抹茶を入れ、お湯を注いでそのまま全て飲みます。茶葉を丸ごと摂取することになります。独特の旨味と甘みがあります。

簡単に言うと、抹茶は特別な育て方と製法で作られ、茶葉を丸ごと飲むため、緑茶よりも濃厚な味わいと豊富な栄養が特徴です。

緑茶の認知機能への影響について

1日に3杯以上の緑茶を飲むことが、認知機能の低下や認知症から脳を守る可能性があるという最新研究が、最近、海外の医学誌に発表されました。

また、国内の研究者らが、緑茶を飲むことと脳の白質病変の体積に、関連があることも発見しています。

白質病変は、加齢とともに出現する病態ですが、認知機能の低下や記憶障害にもつながっています。

お茶に含まれる有効成分の作用

1.カテキン

抗酸化作用

カテキンは強力な抗酸化作用を持ち、活性酸素による細胞の損傷を防ぎます。

脳の老化や神経が変性する病気の予防に寄与すると考えられています。

アミロイドβ凝集抑制

アルツハイマー型認知症の原因物質とされるアミロイドβの凝集を抑制する可能性も研究されています。

2.テアニン

リラックス効果

テアニンは、脳内でアルファ波の発生を促進することで、リラックス効果やストレスを緩和します。

ストレスは認知機能低下の原因になるため、テアニンは脳の健康維持に繋がります。

神経細胞保護作用

テアニンには、神経細胞の保護作用や新生を促進する作用が確認されています。

脳梗塞による神経細胞死の抑制効果も報告されています。

3.カフェイン

注意力や覚醒度の向上

カフェインは覚醒作用や集中力向上に寄与します。

とくにテアニンとの相乗効果により、過度な興奮を抑えつつ認知機能への良い影響をもたらすと考えられています。

まとめ

このように、緑茶や抹茶には、認知機能に良い影響を及ぼす成分が多く含まれています。

ぜひ、積極的に摂取することで、脳の健康に役立てましょう。

抹茶のほうが、茶葉を丸ごと粉末にして摂取するため、水に溶けにくいカテキンや食物繊維、ビタミン類なども効率的に摂取できるという利点があります。

これにより、より多くの機能性成分を脳に届けることができると考えられます。

抹茶は高級で、手に入りにくいこともありますので、緑茶を多めに飲むことで、十分量のカテキンなど必要な栄養素を摂取できると思われます。

参考文献

Shibata, S. Green tea consumption and cerebral white matter lesions in community-dwelling older adults without dementia, npj Science of Food, 2025年