この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

脳梗塞という言葉はよく耳にすると思いますが、一過性脳虚血発作は、あまり聞き慣れないかもしれません。

しかし、放置すると脳梗塞になることもある怖い状態で、しっかり理解しておくことが、脳梗塞を防ぐには重要です。

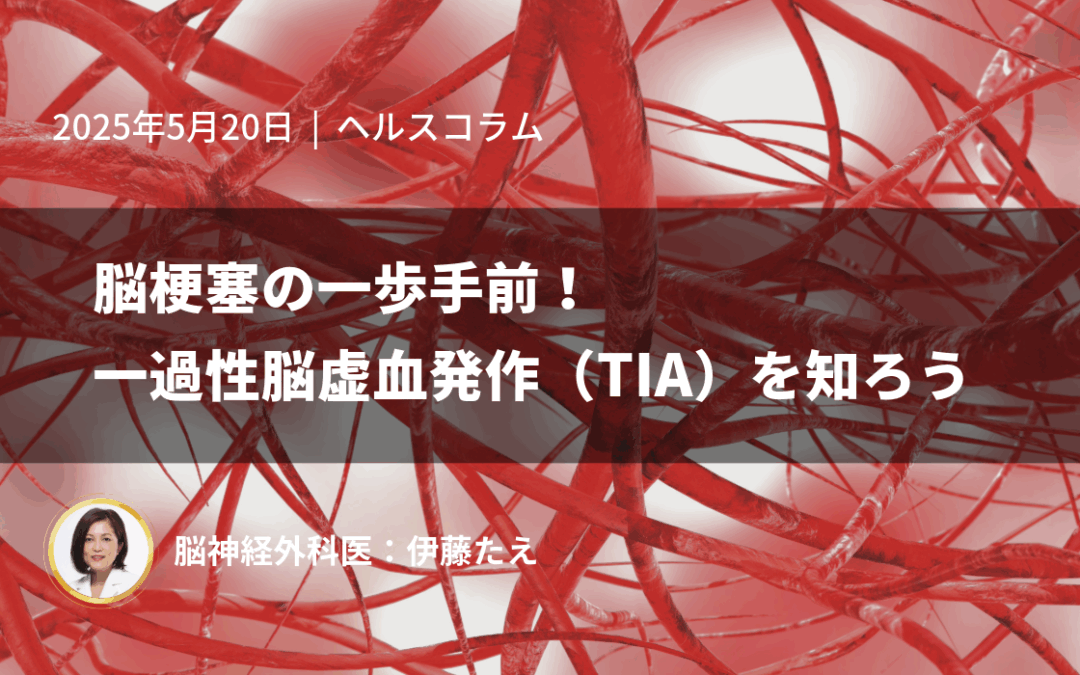

TIA(一過性脳虚血発作)とは

一過性脳虚血発作は、英語表記のTransient ischaemic attack の頭文字を取り、TIAと呼ばれています。

TIAは、一時的に脳に血流が十分行かなくなってしまい、短時間のみ、麻痺などの神経症状が出現する病態です。通常は24時間、つまり一日以内に症状が消失します。

脳梗塞との違いは、神経症状が回復し、画像的にも脳梗塞が見つからないという点です。

しかし、脳梗塞の患者さんでは、脳梗塞になる前にTIAになっていることがよくあります。

脳梗塞発症当日に17%の人が、TIAを経験しているといわれています。前日だと9%、7日以内だと、なんと43%もの人が、脳梗塞になる前にTIAを経験しているとのことです。

TIAの患者の10~15%が3ヶ月以内に脳梗塞を発症しており、そのうちの約半数はTIAになった最初の2日以内に脳梗塞になっているという報告もあります。

そのためTIAは脳卒中の前触れ発作とも言われています。脳梗塞になってしまう危険性が高く、速やかな診断治療が必要な病態です。

TIAを発症早期に診断・治療を行うことにより、その後の脳梗塞発症リスクが劇的に改善することが、相次いで報告されています。

TIAを疑えば、すぐ医療機関を受診し、発症してしまった原因を調べなくてはなりません。

脳梗塞にならないように、治療を直ちに開始する必要があります。

TIAの原因

TIAの原因は基本的には脳梗塞と同じです。

詰まった血管が、すぐに血流を回復して、症状が治った状態がTIAです。血流が回復しないままだと脳梗塞になってしまいます。

大きくは、血栓性、血行力学性、心原性に分けられます。

血栓性

太い動脈にできた血栓がはがれて、血流に乗って脳の血管まで運ばれて、血管を詰まらせることにより、症状が出ます。その血栓が自然に解けることで症状が消失します。

血栓のできる場所は頸動脈が最も多いですが、そのほかの血管の場合もあります。

TIAの原因としては最も多く見られます。

血行力学性

もともと脳の血管が狭くなっていたり、詰まっていたりする人に起こります。

一時的な血圧低下などが原因で脳血流が低下し、その場所の十分な血流が確保できなくなり、症状が出現します。

血圧が回復することで症状が消失します。

心原性

不整脈で心臓の中に血栓ができてしまい、それが流れて脳血管に詰まってしまった場合に症状が出現します。

自然に血栓が解けて症状が消失しますが、心臓内にはまだ血栓が残っていたり、新たに血栓ができるため、危険な状態です。

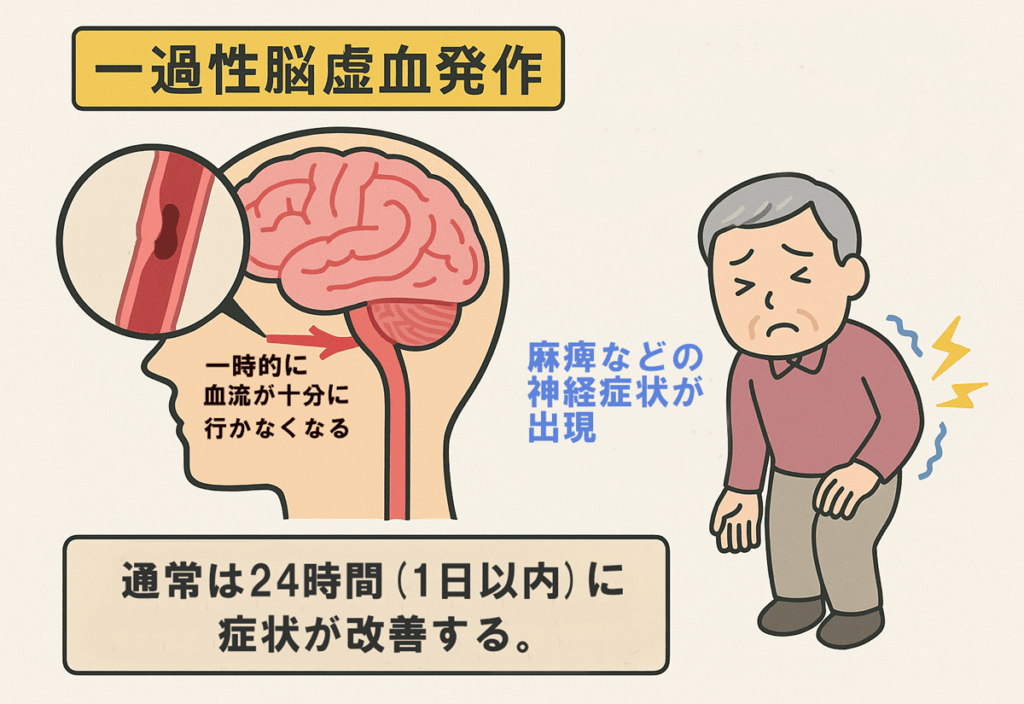

TIAの症状

脳梗塞の症状と同じ症状ですが、TIAの場合は症状は一過性で、元に戻るというのが特徴です。

手足の麻痺や脱力、感覚障害や、言葉が話しにくいといった症状が出ます。

症状の持続時間は5-10分程度と短いことが多く、ほとんどは1時間以内です。

特徴的なものとしては、一過性黒内障があります。

これは眼動脈という目の網膜に血流を送る血管の血流低下によるもので、一時的に片目が見えなくなります。

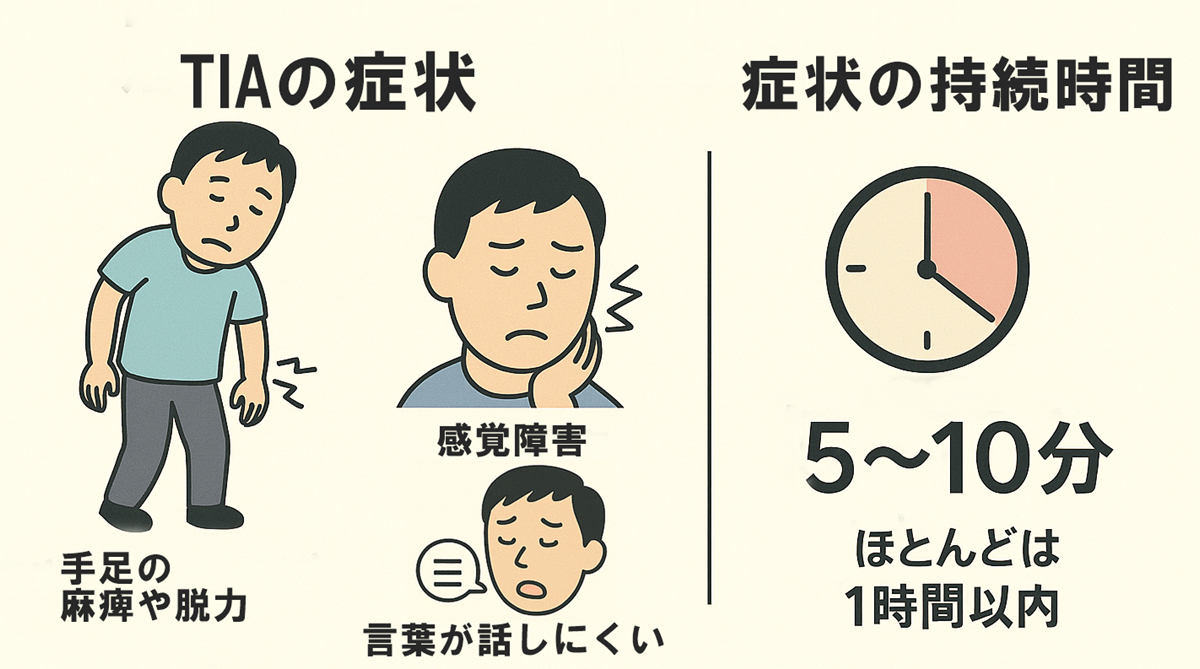

TIAの診断

血圧測定、血液検査、心電図、頭部MRI、頸動脈エコーなどを行います。

動脈が狭くなっている場合、血栓がはがれて飛んで行き、脳の血管を一時的に閉塞した可能性が高いと考えられます。

心電図で心房細動という不整脈を認めた場合は、心臓に血栓ができたことが原因だと考えられます。

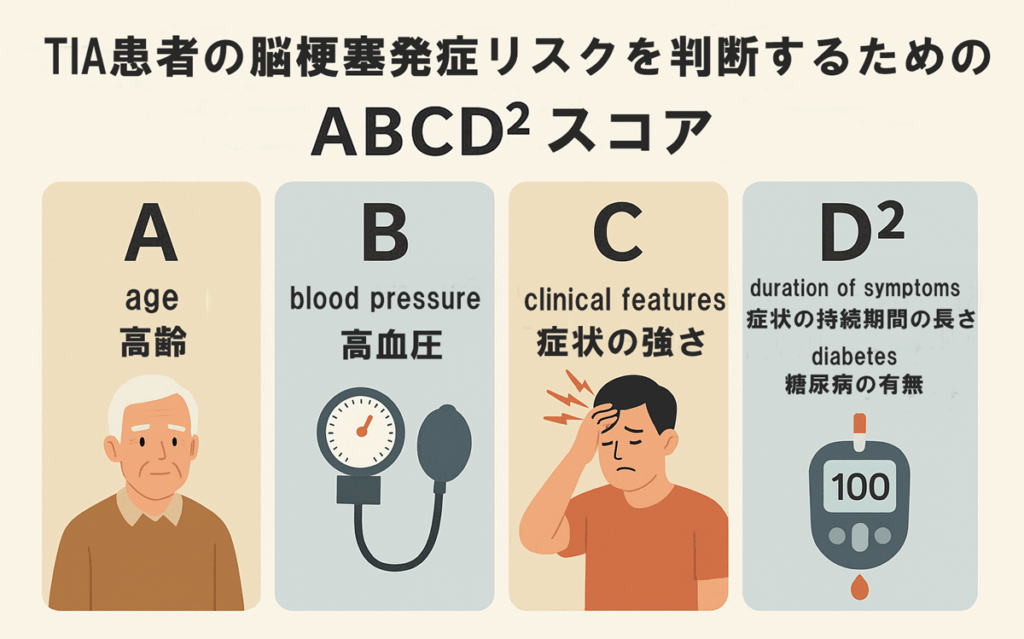

TIA患者の脳梗塞発症リスクを判断するため、ABCD2スコアというものが使われます。

Aはageで”高齢”、Bはblood pressureで”高血圧”、Cはclinical featuresで”症状の強さ”、D2はduration of symptomsの”症状の持続期間の長さ”と、diabetesの”糖尿病の有無”です。

高齢であるほど、血圧が高いほど、症状が強いほど、持続時間が長いほど、また糖尿病があることなどで脳梗塞発症リスクが高まります。

TIAの治療

基本は内科的治療です。

動脈から血栓が飛んだ可能性が高い場合には、血をサラサラにする抗血小板薬を使用します。

心房細動を認め、塞栓症が疑われる場合には、血が固まりにくくする抗凝固薬を投与します。

高血圧、糖尿病、脂質異常症などを認めた場合は、それらの病気に対する治療も行います。 頸動脈に強い狭窄を認める場合は、外科的な治療やカテーテル治療を行うこともあります。

最後に

TIAは脳梗塞になる崖っぷちの段階と言えます。脳梗塞にならないために、TIAが疑われた場合は、ただちに予防的治療を開始しなければいけません。

症状がすぐ消えたとしても、放置するのではなく、すぐ病院に行きましょう。

参考情報

脳神経外科学 第13版 金芳堂

東京逓信病院 脳神経外科

https://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/shinryo/nouge/tia.html