この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

突然、顔の半分が動かなくなってしまう病気があります。顔面神経が機能しなくなってしまうので、顔面神経麻痺といいます。

麻痺が出ると脳の病気を疑う方が多いと思いますが、顔だけの麻痺の場合は、この病気の可能性があります。

今回は、この顔面神経麻痺という病気についてお話します。

顔面神経麻痺について

顔面神経麻痺になると、どちらか一方の顔の筋肉が動きにくくなります。

具体的には、うがいをするときに、口から水が漏れてしまったり、なんとなく話しにくい、口の中を噛んでしまうなどで気付くことが多いです。

ひどくなると、目がうまく閉じなくなってしまったり、顔が歪んでしまうこともあります。

年間、人口10万人あたり50人ほどが発症すると言われています。残念ながら、現時点では2割程度の方に後遺症が残ってしまっている状況です。

適切な診断と治療が早期に行われると、後遺症を残す確率が下がりますので、早期治療が重要なポイントになります。

顔面神経麻痺の原因は?

顔面神経麻痺の原因として、一番多く考えられているのは、ウイルスの関与です。

怪我によるものや、脳腫瘍、外科手術の後遺症などで麻痺が生じる場合がありますが、その数は多くはないです。

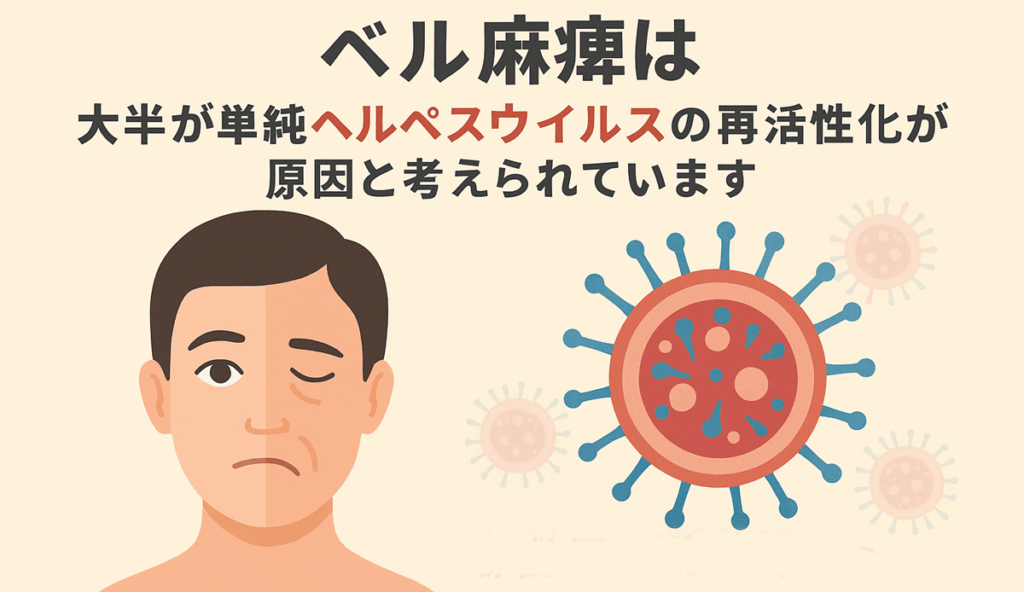

顔面神経麻痺で最も多いのが、ベル麻痺と言われる麻痺で、約60%以上を占めています。

次に多いのがハント症候群で、約20%を占めています。こちらは耳の痛みや、耳周囲に皮疹が出ることが多く、麻痺も強いことが多いです。

ベル麻痺は、長年原因不明といわれてきましたが、近年では大半が単純ヘルペスウイルスの再活性化が原因と考えられています。

ハント症候群は、水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化により発症することがわかっています。

疲れやストレスで免疫力が落ちると、おとなしくしていたウイルスが再活性化し、顔面神経を攻撃します。それによって、顔面神経がダメージを受け、顔の麻痺が出てしまいます。

顔面神経麻痺の症状

顔面神経麻痺の症状は、急に生じる場合が多いのが特徴です。

顔の動きが悪い感じがする、鏡を見たら顔が曲がっている、うがいした時に水が口から漏れるというような症状が出現します。

会話中、麻痺側の顔の動きが伴いませんので、顔がゆがんでしまいます。

麻痺が強いと、ほうれい線の溝が無くなり、口角が下がってしまうため、常に顔が非対称に見えます。

目が閉じにくくなり、目が乾燥してしまいます。特に夜間寝ている間も、目が完全に閉じないため、目を保護しないと、角膜を痛めてしまうことがあります。

症状が悪化すると、異常共同運動といって、目を閉じるとほっぺたが動いたり、口元を動かすと目が閉じたりする症状が出ることもあります。

顔の筋肉の麻痺だけではなく、味覚の障害や、涙や唾液の分泌低下を認めることもあります。音が響いて聞こえるなどの聴覚の障害を伴うこともあります。

ハント症候群では、耳の痛みを伴い、耳周囲に帯状疱疹に似た皮疹が出ることが多いです。

ベル麻痺のほうが完治率が若干高く、90%程度、ハント症候群は70%程度と言われていますが、発症からいかに早く適切な治療を行えるかが重要になります。

顔面神経麻痺の治療は発症から3日以内に

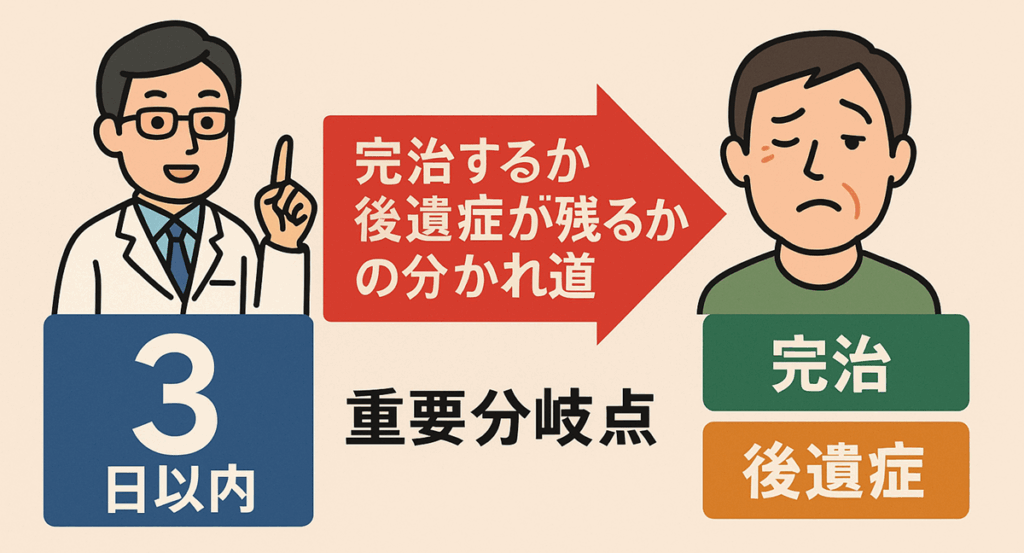

顔面神経麻痺の治療は、発症してからなるべく早く受診することがとても重要になります。

発症から3日以内の受診が、完治するか後遺症が残るかの分かれ道になる、重要分岐点と考えられています。

治療は、顔面神経の炎症を抑え、回復を促すステロイド薬とビタミンB12 を用います。ウイルスの活動を抑えるために、抗ウイルス薬を用いることも多いです。

目がうまく閉じられないことによって、角膜が傷つくことがあるため、点眼薬を使用したり、眼帯やアイパッチをして、目の乾燥を防ぐようにします。

重症例に対しては手術を行うこともありますし、後遺症を予防するリハビリテーションも大切です。

顔面神経麻痺の症状が進むと顔の筋肉が動かないので固まってしまいます。

筋肉が硬くなってしまうと顔の動きは回復しません。筋肉がこわばる前に、正しいリハビリが必要になります。

顔面神経麻痺は、耳鼻咽喉科が診療科になりますが、かかりつけ医や、脳神経外科、脳神経内科の受診になることもあると思われます。

脳神経外科などでも、適切な初期治療は可能ですが、発症後速やかに治療を開始する必要があります。

顔の動きが悪くなったときは、様子を見るのではなく、すぐに医療機関を受診しましょう。

参考

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

https://www.jibika.or.jp/owned/contents1.html

日本神経治療学会治療指針作成委員会

https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/bell.pdf