この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

赤ちゃんは、ぷにぷにしていて、やわらかくて、かわいいですよね。実は、赤ちゃんの頭も、やわらかい状態になっています。これは、脳が大きく成長できるためです。

生まれた時、赤ちゃんの頭の大きさ(頭囲)は約33cmです。生後1ヶ月で約3〜4cm、生後1年で10cm以上も大きくなるのです。

赤ちゃんの頭は、このようにやわらかいため、お母さんのおなかの中や、産道を通る際の圧迫により、形がゆがんでしまうことがあります。

また、毎日の寝ぐせも影響します。頭を常に同じ位置に向けて寝ると、接地面の成長が抑えられてしまい、成長に偏りが出て、ゆがみが発生します。

乳幼児突然死症候群の予防のため、仰向けにするようになり、頭のゆがみがある赤ちゃんが増えたのではないかと言われることもあります。

頭のゆがみ方

ゆがみ方によって3つに分けられ、それぞれ以下のような特徴があります。

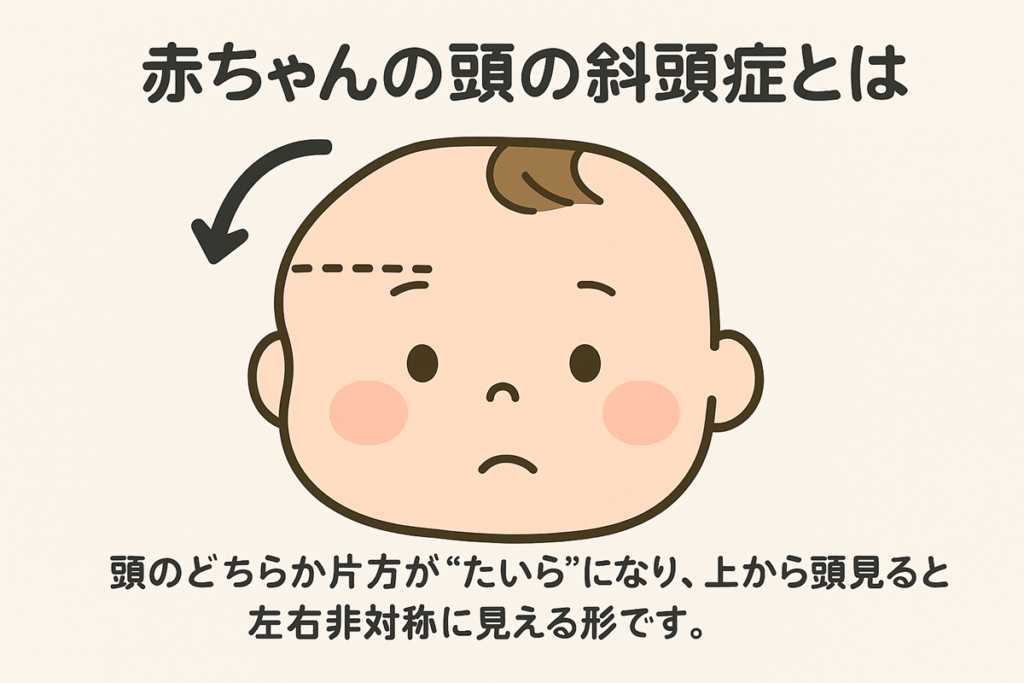

斜頭症

斜頭症とは、頭のどちらか片方が”たいら”になり、上から頭を見ると左右非対称に見える形です。

左右の向きぐせが強い赤ちゃんは斜頭になりやすい傾向があります。耳の位置に左右差がでることもあります。

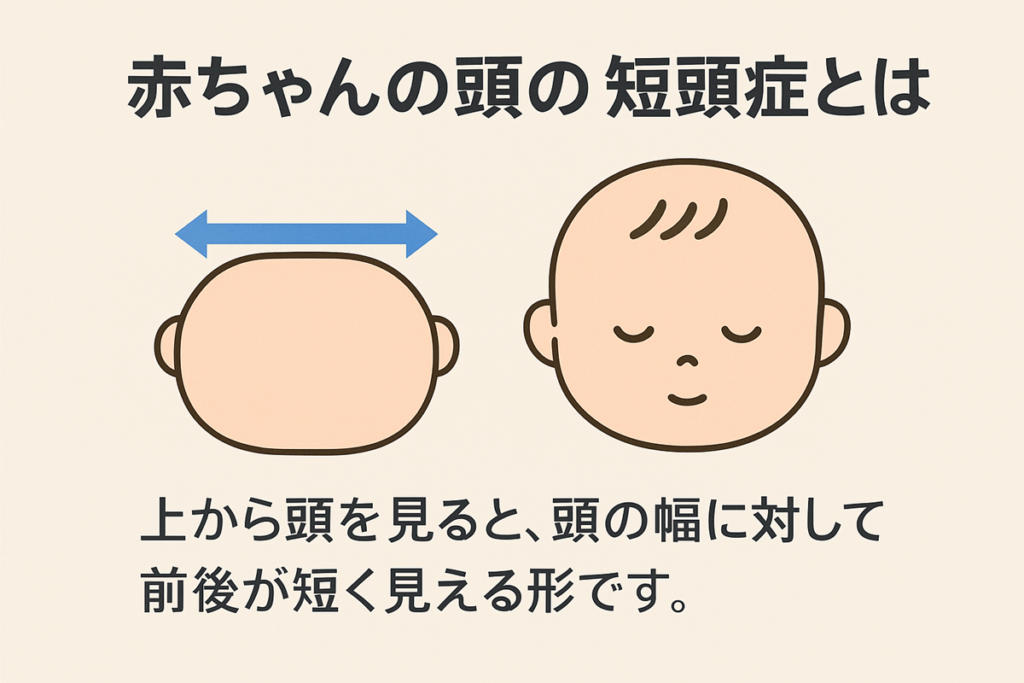

短頭症

短頭症とは、上から頭を見ると、頭の幅に対して前後が短く見える形です。

真上に仰向けで寝ることが多い赤ちゃんは、短頭傾向になります。いわゆる「絶壁頭」は、短頭症に分類されることが多いです。

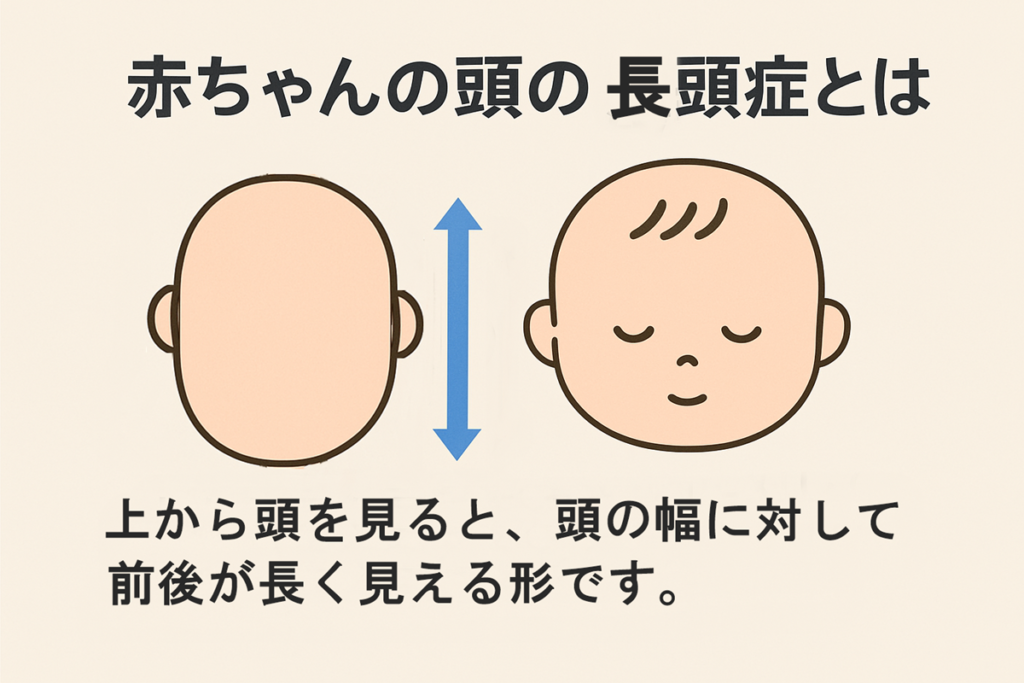

長頭症

長頭症とは、上から頭を見ると、頭の幅に対して前後が長く見える形です。

真横に寝ることが多い赤ちゃんは長頭傾向になります。

これらは、病気ではなく外力による変形で、位置的頭蓋変形症と呼ばれています。

病気としての頭の歪み

位置的頭蓋変形症と間違ってはいけない病気があります。頭蓋骨縫合早期癒合症というものです。

赤ちゃんの頭蓋骨は6種類の8個の骨に分かれています。生まれた時にはまだ完全にくっついておらず、この骨と骨の繋ぎ目の部分を縫合線と呼びます。

赤ちゃんの脳の急速な成長に対応できるようにするためです。

縫合線が通常よりも早くにくっついてしまう(癒合:ゆごう)と、その部分の頭蓋骨が大きく成長することができずに、頭が歪んだ形になります。

頭蓋骨縫合早期癒合症は、脳の成長や精神発達に影響を与える可能性が高いため、外科的な手術が必要になります。

頭蓋骨縫合早期癒合症は、2.000~3.000人の出生児のうち1人程度の割合で起こるといわれています。

頭のゆがみによる悪影響

位置的頭蓋変形症は、発達に関しては、大部分の乳幼児では問題がないと報告がされています。しかし、早生児や、重度の変形では発達への影響も考えられていますので、注意が必要です。

整容的な問題は、最近日本でも気にされるようになってきました。

SNSなどで、頭の歪みの治療を発信している親御さんがいらっしゃったり、ヘルメットをしている赤ちゃんを見かけることで、頭のかたちへの関心が高まっているようです。

頭のゆがみは、顔の歪みにもつながることがあり、大きくなった時に「お顔に左右差がある」と、子ども自身が気にしてしまうかもしれません。

「帽子が脱げやすい」「メガネがかけにくい」「ヘッドフォンの位置が合わない」など、日常生活で些細な困り事が出てくることもあります。

また、歯並びなど、かみ合わせの問題に結びつくこともあります。

赤ちゃんの頭の歪みを予防する方法

同じ頭の向きで寝かせ続けないことが予防につながります。一定時間ごとに体や頭の向きを変え、同じ場所が圧迫されるのを防ぐようにしましょう。

しかし寝返りが始まると、矯正したい方向に向けても、赤ちゃんが勝手に戻ってしまい、難しいこともあります。

タミータイムを取り入れる方法もあります。

タミータイムとは、保護者の方に見守られながら、赤ちゃんが、おなかの上や床の上でうつ伏せになることを言います。

1人だけでうつ伏せをさせるのは、乳幼児突然死症候群の危険がありますので、絶対避けてください。

欧米では、後頭部の扁平化の予防と運動発達の促進のためにタミータイムが推奨されており、生後6か月未満の乳児に、1日30分のタミータイムを行うことが推奨されている国もあります。

専門クリニックを受診する判断は?

頭のかたちの変形だけでなく、左右の耳の位置がズレている場合は、頭の歪みが強い可能性があるので、専門クリニックを受診しましょう。

頭のかたちを測定する無料アプリもありますので、それを参考にするのもよいでしょう。

成長とともに改善することもありますが、治療できる期間は限られていますので、早めの相談をお勧めします。

頭の歪みの治療方法

先ほど、予防する方法の欄で説明しましたが、体位変換を行う方法は効果が期待できます。

頭がへこんでしまった部分を、これ以上マットに接地しないように、頭の向きを変えることです。タオルを頭から背中にいれ、体ごと向きを変えることにより、頭も向きやすくなります。

枕を用いる方法もあります。 使用する枕の柔らかさや大きさの違いなどで効果も様々です。身体の向きを変えるときと同様、頭のへこんでしまった部分を接地させない努力が必要です。

体位変換や、枕の工夫で改善しない、あるいは歪みが強くなる場合は、ヘルメットの仕様も検討してみるのもよいでしょう。

ヘルメットで頭の扁平化した部分に空間を作り、突出した部分の伸びを抑えることで矯正していきます。

ヘルメット矯正治療とは

向き癖などで頭のかたちが歪んでしまった赤ちゃんに対する治療方法です。

頭蓋形状矯正ヘルメットを装着することで、頭の平らになってしまった部分に空間をつくり、 赤ちゃん自らの頭の成長を促します。

頭の出っ張った部分を圧迫して、かたちを矯正するものではありませんので、脳の成長を阻害することはありません。

最近は日本でも治療件数が増えてきており、頭蓋形状矯正ヘルメットは現時点で6種類あります。ヘルメットによって、デザイン、素材、費用、製造国が異なります。

医療機関によってどのヘルメットを扱っているかは異なるため、希望するヘルメットがある場合は、取扱医療機関に確認する必要があります。

3か月未満の赤ちゃんや、変形が軽度の場合は、積極的な体位変換やタミータイムの指導を行い、ヘルメット治療をせずに経過を見ます。

ゆがみが強い場合や、経過観察中に改善してこない場合は、ヘルメット治療を検討します。

治療を始めるのに最適な時期は、首が座った後から6か月頃とされています。

ヘルメットは、基本的には入浴以外の1日23時間程度の着用が必要で、治療期間は半年前後になります。

毎日殆どの時間を装着しなければならないことや、半年という治療期間で、不安になる方も多いと思いますが、心配な場合は、まずは医療機関の受診をお勧めします。

参考情報

第2版 小児の頭蓋健診・治療ハンドブック:赤ちゃんの頭のかたちの診かた

一般社団法人日本頭蓋健診治療研究会 (編集, 著)