この記事の著者

【氏名】青山愛果(管理栄養士)

【経歴】

2013年~2022年 病院管理栄養士として勤務

2024年 管理栄養士としてフリーランスとして活動

【資格・免許】

2011年3月 栄養士免許 取得

2013年5月 管理栄養士免許 取得

脂っこいものは太るというイメージがある一方で、ダイエットや健康に良いとされる油の広告を見かける機会も増えました。

脂質の健康効果を活かすには、脂質の種類と摂る量が鍵となります。

今回はダイエットや健康に役立つ脂質の知識を紹介します。

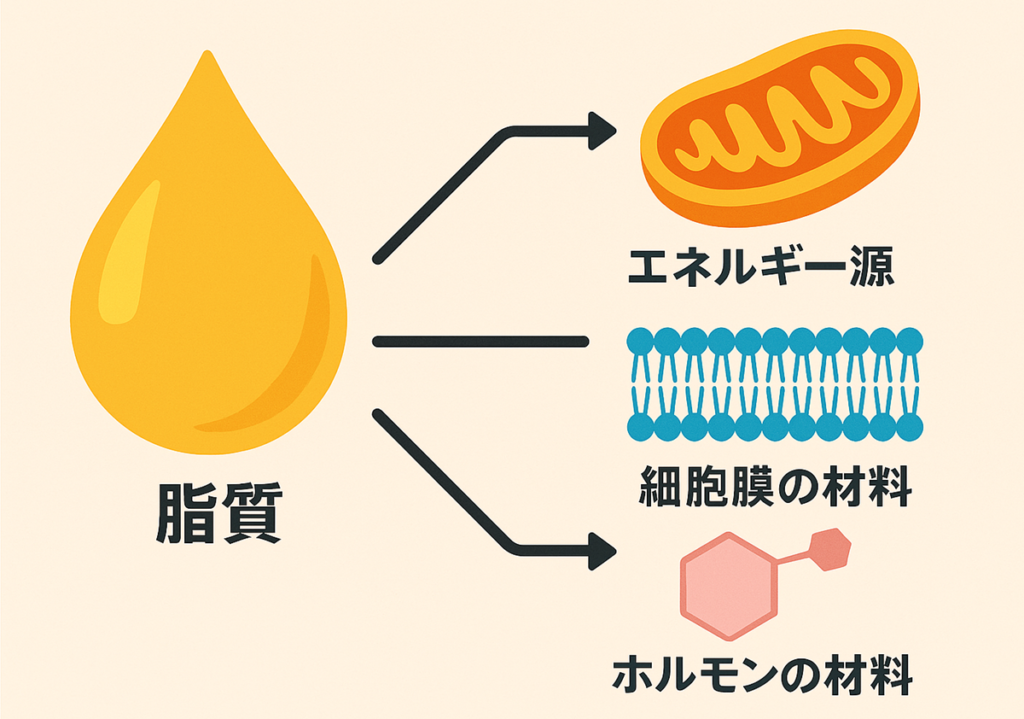

脂質とは

脂質はエネルギー源として使われるほか、細胞膜やホルモンの材料になる栄養素です。

他にも脂溶性ビタミン(ビタミンD・A・K・E)の吸収を助ける働きがあります。

体内で合成できず食事から摂取しなければならない脂質もあるため、体に必要な栄養素といえます。

気を付けたいのは脂質に含まれるエネルギー量です。

エネルギー源になる糖質とたんぱく質は1gあたり4kcalであるのに対し、脂質は1gあたり9kcalと2倍以上のエネルギーがあります。

摂りすぎは肥満のもとになるため、適量に留めることが大切です。

1日に摂る脂質量の目安は、下記の記事をご確認ください。

▶栄養バランスの基本!エネルギー産生栄養素バランス(PFC比)の考え方について

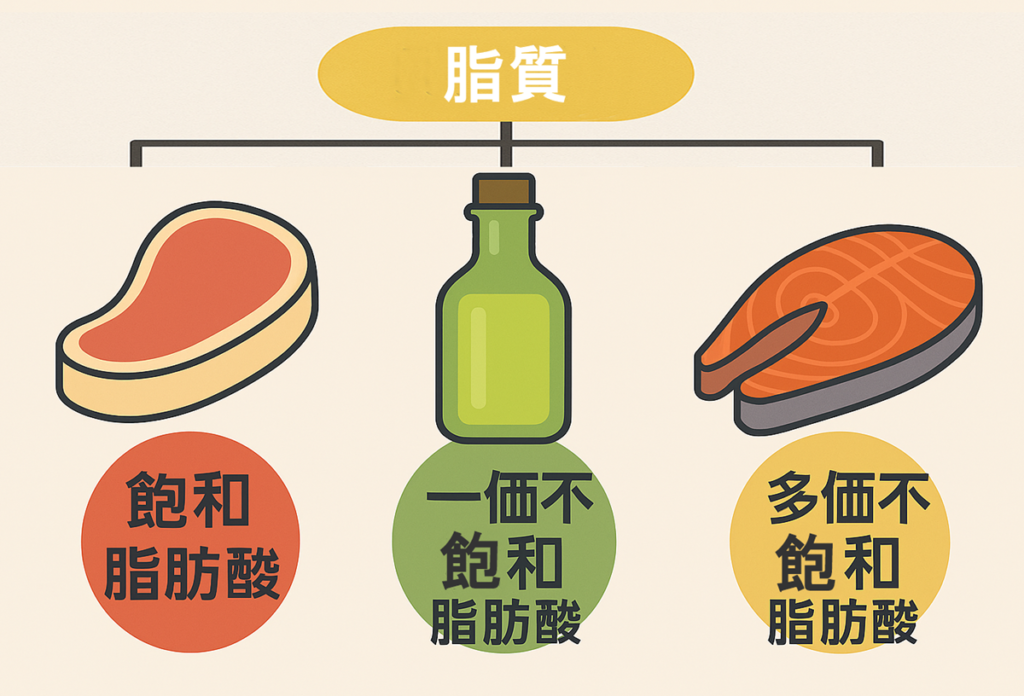

脂質の種類

脂質は下記の3つに分けられます。

- 飽和脂肪酸

- 一価不飽和脂肪酸

- 多価不飽和脂肪酸

それぞれの特徴について詳しく紹介します。

飽和脂肪酸

肉・乳製品・バターなどの動物性食品のほか、加工食品に使用されるパーム油などの植物油脂にも多く含まれている脂質です。

摂り過ぎが問題視されており、悪玉コレステロールと呼ばれるLDLコレステロール値が高くなり、心筋梗塞などの心臓病の原因になります。

体内で合成できるため必須の栄養素ではありません。

そのため、摂る量をなるべく抑えたい脂質といえます。

飽和脂肪酸の目標量は1日に摂るエネルギー量の7%以下です。

1日2000kcal摂る場合、飽和脂肪酸は15g以下となります。

輸入の牛バラ肉には100gあたり13.05gの飽和脂肪酸が含まれています。

脂身の多い肉を食べると、あっという間に多くの飽和脂肪酸を摂ることになってしまうのです。

肉類を食べる時は脂身を避け、牛や豚の赤身や皮を除いた鶏肉を選ぶことをおすすめします。

一価不飽和脂肪酸

オリーブオイルに含まれるオレイン酸に代表される脂質で、体内で合成できるため目標量や目安量は設定されていません。

オリーブオイルは健康に良いイメージがあるかもしれませんが、過剰に摂ることで肥満のリスクとなります。

ドバドバと大量にかけず、使用量は抑えめにしましょう。

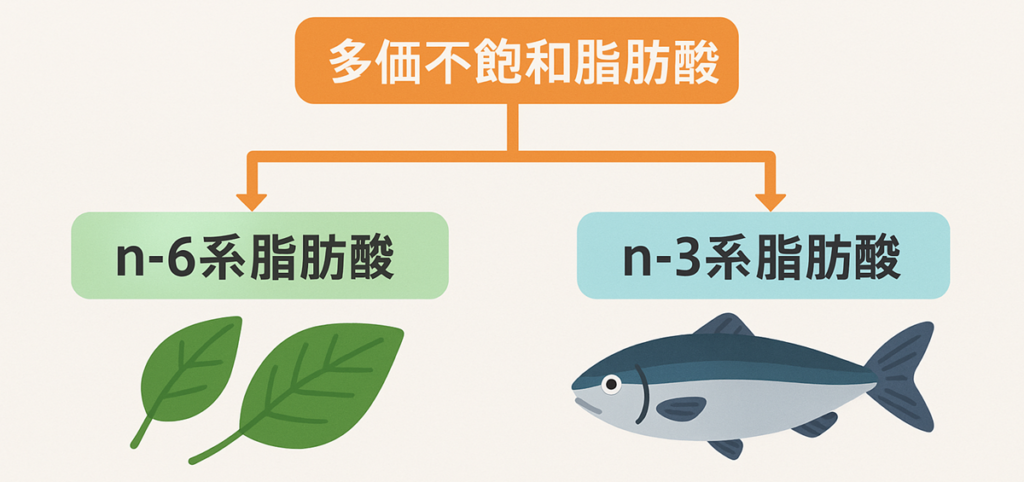

多価不飽和脂肪酸

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸に分けられ、どちらも食品から取り入れる必要のある脂質です。

それぞれの特徴を紹介します。

n-6系脂肪酸

リノール酸、γ-リノレン酸、アラキドン酸などがあり、γ-リノレン酸とアラキドン酸はリノール酸から生成することができます。

リノール酸は体内で作ることができない脂質ですが、穀類や肉類、植物油脂など幅広い食品に含まれているため不足の心配はほとんどありません。

n-3系脂肪酸

α-リノレン酸、EPA、DHAに分けられ、体内で合成できない脂質です。

特にEPAとDHAは心臓病の予防に役立つことが知られており、不足しないように摂りたい栄養素です。

1日摂取するn-3系脂肪酸の目安量は下記のとおりです。

男性 18~49歳:2.2g 50歳以上:2.3g

女性 18~49歳:1.7g 50~64歳:1.9g 65歳以上:2.0g

n-3系脂肪酸は魚に多く含まれています。

その中でも日常的に取り入れやすく、EPAとDHAの含有量が多い食品は下記の6つです。

<n-3系脂肪酸を豊富に含む食品>

| 食品 | EPA値 | DHA値 |

|---|---|---|

| ぶり(焼き)80g | 6.1g | 11.1 g |

| まさば(焼き)80g | 4.4g | 7.3g |

| まあじ開き干し(焼き)50g | 3.2g | 7.5g |

| まいわしかば焼き缶50g | 6.9g | 5.4g |

| ぎんざけ(焼き)80g | 2.2g | 6.3g |

| さんま味付け缶50g | 3.2g | 5.2g |

ぶりの照り焼きやさばの塩焼きはスーパーの総菜としても売られており、缶詰は常備しやすいため取り入れやすい食品です。

肉料理が続きやすい方は意識的に取り入れてみることをおすすめします。

脂質の摂り方のポイント

健康的な脂質の摂り方のポイントは、「食材そのものから良質な脂質を摂る」ことです。

肉類・魚介類・乳製品・卵・大豆製品は脂質も含まれているため、主菜を十分取り入れていれば脂質は不足しづらいのです。

えごま油やアマニ油にn-3系脂肪酸のα-リノレン酸が豊富に含まれていると注目され、料理にかけて召し上がる方もいらっしゃるかと思います。

この取り入れ方は普段からエネルギーや脂質を摂りすぎている方にはおすすめできない方法です。

どの種類でも植物油は大さじ1杯(14g)126kcalであり、高カロリー食品にあたります。

また、えごま油・アマニ油ともに飽和脂肪酸などのα-リノレン酸以外の油も含むことも注意したいポイントです。

魚が苦手でどうしても食べられない方は、普段の食事から脂質を減らした上でえごま油やアマニ油を取り入れることをおすすめします。

まとめ

肉やバター、乳製品などに含まれる飽和脂肪酸は摂りすぎによって悪玉コレステロール値の上昇に繋がります。

魚に多く含まれるEPA・DHAは心臓病のリスクを軽減するため、生活習慣予防に欠かせない栄養素です。

脂身の多い肉は控えて、魚料理を定期的に取り入れてみてはいかがでしょうか?

惣菜や缶詰など手軽な食品から試してみることをおすすめします。

参考資料

・日本食品標準成分表(八訂)

・日本食品標準成分表(八訂) 脂肪酸成分表

・農林水産省 脂質による健康影響

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/t_eikyou/fat_eikyou.html