この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

みなさんは、脳腸相関という言葉を聞いたことはありますか?脳と腸がお互いに作用し合っているという意味です。

たとえば、すごく緊張したり、不安になった時、お腹が痛くなったり、お腹を壊してしまったことはありませんか。

職場やクラス替えで新しい環境になった時や、旅行先で便秘になってしまった経験がある方もいるでしょう。

逆にお腹の調子が悪いときは、なんとなく気分がすっきりしなかったり、憂鬱な気分になることも。

このような昔から経験されていたことが、今は科学的に証明されつつあるのです。

今回は、その脳腸相関について説明していこうと思います。さらに、最近では、腸内細菌も脳腸相関に影響を及ぼしていることが分かり、脳・腸・腸内細菌軸という概念も出てきました。

ストレスが体と心に影響します

現代社会において、心理的・社会的ストレスを感じている人は多いと思います。このストレス刺激により、体と心に変化が生じます。

ストレス反応は、本来は自然な防御反応です。しかし、継続してしまうと、睡眠の質の低下、頭痛や腹痛などの全身の不調につながる場合があります。

更にストレスが進むと、過敏性腸症候群やうつ病などの発症につながることもあります。

過敏性腸症候群は、特に原因となる病気がないのに、腹痛、下痢あるいは便秘を繰り返す病気です。

近年とても増えており、不安やうつ症状を伴うことが多いです。ストレスによって症状が増悪します。

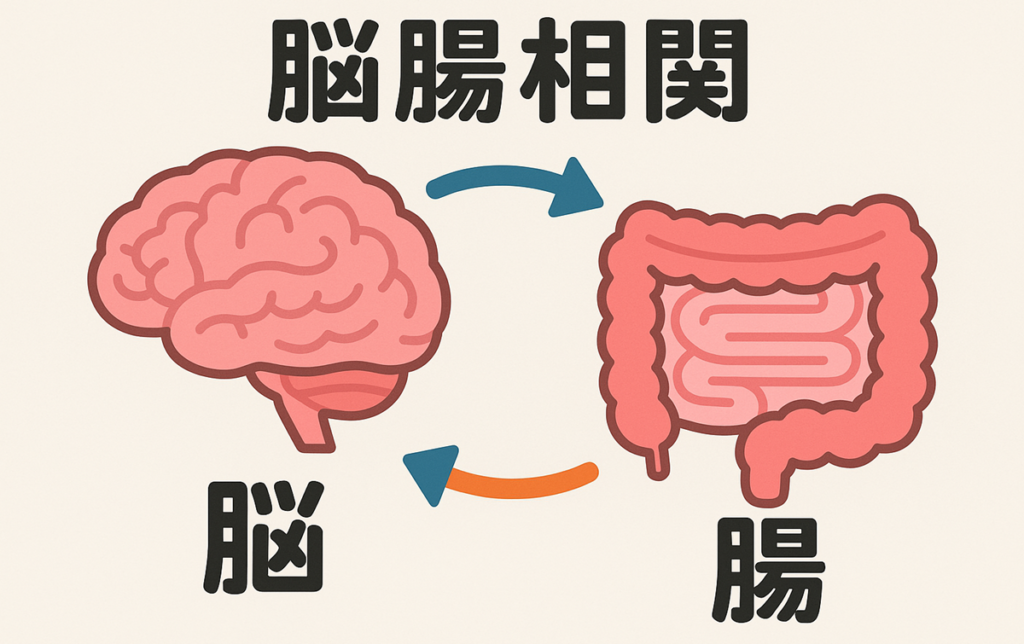

脳腸相関とは

昔から、メンタルの状態で、お腹の調子が左右されることは知られていましたが、近年、ストレスと関連の深い病気の研究が進むなかで、脳と腸の関係が注目されています。

脳から腸への影響だけでなく、腸の状態が脳に伝わることで、心の状態にも影響を及ぼすことが分かってきました。

この脳と腸が互いに影響を及ぼし合う関係を「脳腸相関」と言います。日常的にストレスに晒される私達にとって、メンタルヘルスを考えるうえで脳腸相関はとても重要になってきま

腸の働きは消化だけではありません

腸は消化管ですが、単に食べたものを消化して吸収しているだけではありません。

消化吸収という機能に加えて、免疫系、内分泌系、神経系の働きを持っています。

免疫系

消化管は口から肛門までひと続きの長い筒状の器官で、その内側は外界と接しています。

食べ物だけでなく、細菌やウイルスなどにも、常にさらされているのです。そのため、さまざまなリスクに対応しなければなりません。

腸内の善玉菌などの微生物と協力しつつ、免疫応答を調整します。腸には体全体の半数以上の免疫細胞が存在すると言われています。体の中で主要な免疫系なのです。

内分泌系

腸は、食事に応じてさまざまなホルモンを生成します。

食欲を調節するホルモンは脳に信号を送り、食事の摂取やエネルギー代謝に影響を与えます。

腸内で生成されるセロトニンは、脳にも影響を与えるようです。

具体的には、腸内セロトニンにより、腸の状態や腸内細菌の活動が調整され、結果的に脳の機能や感情に影響を及ぼすことが示されています。

神経系

腸には、様々な種類の神経細胞が存在しています。この神経細胞が網のように広がっており、腸管神経系が発達しています。

そのため、腸は脳と同じように外部からの情報を処理し、伝達できると言われています。

また、腸と脳は迷走神経を介して、直接的に接続されています。

この神経経路を通じて、腸内の状態や信号が脳に伝達されます。これにより、腸の状態が、ストレス応答や感情の調節にも関与しうるのです。

脳腸相関に腸内細菌も関与しています

脳腸相関の研究は、うつ病や不安障害、ストレス関連疾患など、現代社会で増えている病気を考えるうえでとても重要です。

さらに最新の研究で、腸にすみつく微生物(腸内細菌)が、脳腸相関に関与していることが分かってきました。そして、現在では、「脳・腸・腸内細菌軸」という新しい概念も出てきています。

腸内細菌が、わたしたちのメンタルに影響しているとは驚きですが、脳腸相関をより深く理解するためには、今や腸内細菌は無視できない存在と言えます。

過敏性腸症候群

ストレスが強くなると症状が悪化するという特徴をもつ、ストレス関連疾患として有名なのが、過敏性腸症候群です。

過敏性腸症候群は、腸に問題となる異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感が続く病気です。便秘や下痢などの便通異常を繰り返します。

脳が不安やストレスを感じると、腸が過剰に反応し、痛みを敏感に感じ取りやすくなっています。その痛み刺激が脳に伝わり、苦痛や不安感が増すことが確認されています。

このように、過敏性腸症候群は脳腸相関の悪循環によって起こっていることが分かってきたのです。

感染性腸炎のあとに過敏性腸症候群になることも多く、この脳腸相関の悪循環を生み出す要因として、腸内細菌が大きく関与している可能性も示唆されています。

腸活で体も心も健康に

腸活とは、腸内環境を整え、腸の働きを活性化させることで、健康な体を目指す活動のことです。

しかし、先ほどご説明したように、脳腸相関により、腸と脳の機能は密接に関係しているため、腸活は脳活にもなりうるのです。

腸活の方法

腸活として、食生活の改善、運動、睡眠、ストレス解消等が挙げられます。乳酸菌やビフィズス菌などのサプリメントを摂取するという方法もあります。

食生活の改善

食生活の改善としては、食物繊維を積極的に摂取することをお勧めします。

ヨーグルトや納豆などの発酵食品も欠かせません。脂質や糖質のとりすぎを控え、バランスの良い食事を心がけてください。

運動

適度な運動は腸の動きを促し、便通を改善します。

特に、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、腸の動きを活発にする効果が高いと言われています。

運動習慣のある人は、善玉菌の割合が高く、悪玉菌の割合が低い傾向があるという研究結果もあります。

睡眠

睡眠は、腸内細菌の種類とバランスに影響を与えると言われており、良質な睡眠は、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす効果があります。

睡眠中は、副交感神経が優位になり、腸の蠕動運動が活発になることで、便秘解消に繋がります。

さいごに

脳腸相関、さらには腸内細菌も含めた、脳・腸・腸内細菌軸は、わたしたちの心と体の健康を考えていくうえで、とても大切です。腸活を行い、心も体も整えていきましょう。

参考情報

ヤクルト中央研究所

https://institute.yakult.co.jp/feature/

腸内細菌学雑誌 31 : 23-32,2017

脳機能と腸内細菌叢

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jim/31/1/31_23/_pdf

過敏性腸症候群における脳腸相関と腸内細菌叢

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/62/1/62_62.1_45/_pdf