この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

副鼻腔炎による頭痛の分類について

頭痛とは、頭が痛い状態の総称であり、いろいろな種類の頭痛があります。

国際頭痛分類委員会という世界的な機関によって、頭痛は細かく分類されています。第一の分類として一次性頭痛と二次性頭痛に分けられます。

一次性頭痛は、頭痛の原因になる別の病気が認められない状態です。緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛などが該当します。

一方、二次性頭痛は、別の病気が原因で頭痛を引き起こしている状態です。

今回、解説する副鼻腔炎による頭痛は、この二次性頭痛に分類されています。その他の二次性頭痛を引き起こす病気としては、脳腫瘍や髄膜炎などが含まれますが、種類がとても多いです。

副鼻腔炎による頭痛は、二次性頭痛の中で、鼻・副鼻腔炎疾患による頭痛というカテゴリーに該当します。さらに急性鼻副鼻腔炎による頭痛と、慢性・再発性副鼻腔炎による頭痛に細分化されています。

痛みの原因の場所、副鼻腔とは

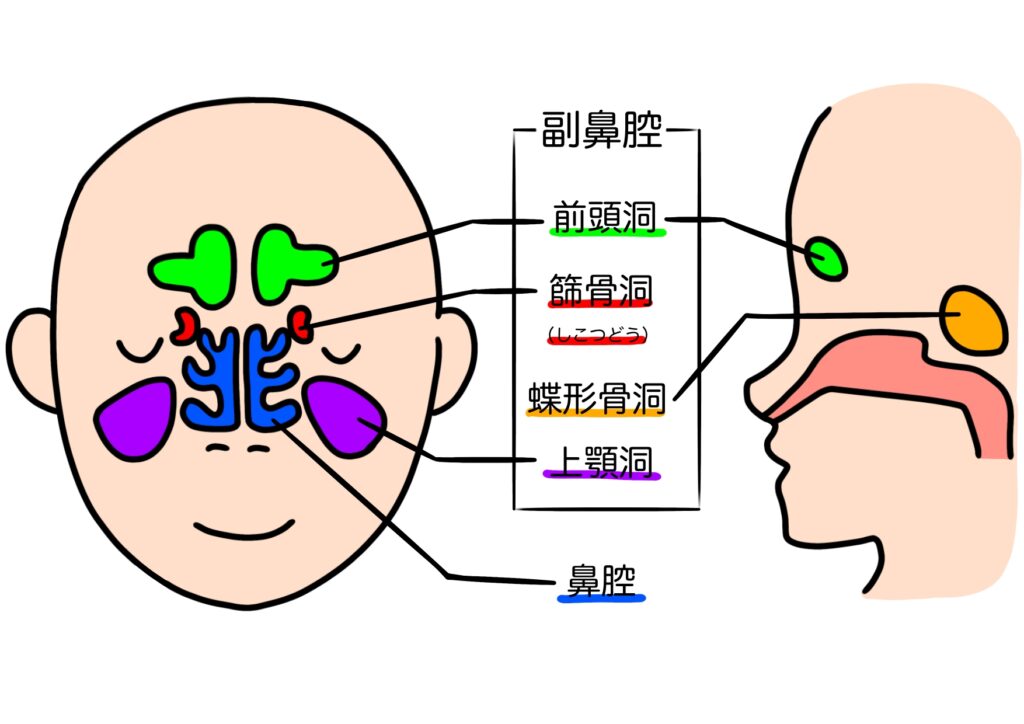

鼻の周りには、空気が入った空間があり、小さな穴で鼻腔とつながってます。その空間を副鼻腔と呼びます。副鼻腔には、上顎洞、前頭洞、篩骨洞、蝶形骨洞という4種類の空間があります。

副鼻腔は、吸入した空気を、体温に近い温度に調整し、加湿することで、肺に届く空気の質を改善する働きを持っています。

副鼻腔は、空洞があることで、頭や顔の骨を軽くし、首や肩への負担を減らす作用もあります。また、音の共鳴にも関与しており、声がより豊かに響くようにします。

副鼻腔の表面には薄い粘膜があり、粘液を出しています。この粘液が、異物や病原体をとらえる作用を持ち、体外に排出することで、呼吸器系の感染から体を守る働きを担っています。

副鼻腔炎とはどのような病気か

副鼻腔炎とは、先ほどご説明した副鼻腔という空間内に炎症が起こり、空間内に液体(膿)がたまった状態のことです。以前は蓄膿症(ちくのうしょう)という呼ばれ方もしていましたので、蓄膿症のほうが、ご存じの方が多いかもしれません。

副鼻腔炎の原因としては、ウイルス、細菌、真菌などの感染があげられまあげられます。風邪やインフルエンザウイルスによる上気道感染から、急性副鼻腔炎を引き起こすことがあります。

アレルギーも副鼻腔炎の原因になることがあります。また、鼻中隔湾曲症や鼻ポリープが、副鼻腔からの粘液の排出を妨げ、副鼻腔炎症を引き起こすこともあります。

喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの慢性疾患を持つ人や、喫煙者、アルコールを多く飲む人も、副鼻腔炎を発症しやすいと言われています。

副鼻腔炎は画像検査をしないと詳しい診断ができません。頭部MRI検査では、軽度の粘膜の腫れや膿の貯留を含めると、約4人に1人の割合で、副鼻腔に炎症所見を認めるといわれています。副鼻腔炎による頭痛は、多くの人がなる可能性のある頭痛といえるでしょう。

副鼻腔炎の症状

副鼻腔炎は、発症から4週間以内の場合は「急性副鼻腔炎」、症状が3ヵ月以上続く場合は「慢性副鼻腔炎」と診断されます。

急性期では、鼻が詰まり、膿のようなドロっとした匂いのする鼻汁が出たり、鼻水がのどに下がる症状(後鼻漏)が出ます。顔面痛や頭痛、目の奥の痛みを伴うこともあります。発熱や鼻出血、においが分かりにくいなどの症状を認めることもあります。

これらの急性期の症状が一段落したあとも、すっきりしないという場合には、炎症が慢性副鼻腔炎に移行している可能性があります。鼻づまり、ドロっとした鼻汁、頭重感、においを感じにくいなどの症状が続く場合は慢性副鼻腔炎を疑いましょう。

副鼻腔炎による頭痛の特徴は

副鼻腔炎による頭痛は、顔の痛みを伴ったり、頭の前のほうに強く感じられることが多いです。膿がたまった副鼻腔の位置によって痛む場所が異なります。上顎洞に炎症が起こっている場合は、頬のあたり、前頭洞の場合は、額を中心とした場所に痛みを感じます。

痛みは、鈍い圧迫感や頭重感として感じられることが多いですが、片頭痛のような脈打つ痛みと表現される方もいます。また、痛みが波のように強くなったり弱くなったりすることもあります。頭を下に向けると痛みが悪化する場合が多いです。

副鼻腔炎のほかの症状である、鼻づまり、鼻水を伴っていることが多いです。風邪症状が治った後に、副鼻腔炎による頭痛のみ残ってしまう場合もあります。

急性副鼻腔炎による場合は、頭痛は数日から数週間で比較的短期間で収まることが多いですが、慢性副鼻腔炎の場合は長期にわたることがあります。

副鼻腔炎による頭痛の原因について

副鼻腔に炎症が起こると、粘膜が腫れ、分泌物(膿)がたまっていきます。この結果、鼻腔と副鼻腔の間の空気の出入りが悪くなり、換気障害が起こります。副鼻腔内の圧力が上昇し、頭痛を引き起こす原因となります。

副鼻腔は三叉神経によって支配されています。副鼻腔に膿が溜まると、その炎症が三叉神経を刺激し、痛みとして脳に伝わることで、頭痛として感じます。

副鼻腔炎は、全身的な炎症反応を引き起こすことがあります。プロスタグランジンやヒスタミンなどの炎症性物質が放出されます。これらが周囲の組織や神経に作用し、痛みを引き起こす要因となり、頭痛を悪化させる可能性があります。

これらのメカニズムが複合的に作用し、副鼻腔炎に伴う頭痛が発生すると考えられます。

副鼻腔炎による頭痛の治療法について

副鼻腔炎による頭痛の治療は、他の二次性頭痛と同様に、頭痛を引き起こしている元の病気の治療が重要です。つまり副鼻腔炎を治療しなければ、頭痛は治りません。

副鼻腔炎の原因が細菌感染の場合は、抗生物質が処方されます。特に、急性細菌性副鼻腔炎に対しては、ペニシリン系やマクロライド系の抗生物質が使用されることが多いです。

副鼻腔粘膜の炎症を抑えるために、ステロイドの点鼻薬が処方されることがあります。これにより、鼻腔内の腫れを軽減し、換気障害を改善します。副鼻腔に溜まった膿や痰を排出しやすくするために、去痰薬が処方されることもあります。アレルギーが原因の場合は、アレルゲンの除去や回避、抗アレルギー剤の投与が行われます。

生理食塩水などで鼻腔内を洗浄し、膿や鼻水を洗い流したり、 薬剤を霧状にして、鼻腔内に噴霧するネブライザー治療を行うこともあります。

慢性副鼻腔炎や、薬物療法が効果を示さない場合、内視鏡を用いた手術が行われることがあります。この手術では、副鼻腔から膿が排出できるようにし、感染源を除去します。

副鼻腔炎の治療は長引くこともあり、頭痛に対しては対症療法も必要になります。市販の鎮痛剤でも効果が期待できますが、病院で正確な診断を受けてから使用することが望まれます。病院では副鼻腔炎の治療薬と並行してアセトアミノフェン、ロキソプロフェンなどの鎮痛剤が処方されます。

副鼻腔炎による頭痛との向き合い方

副鼻腔炎による頭痛は、片頭痛と痛む場所が似ていたり、片頭痛でも鼻の症状が出ることがあるため、片頭痛と誤解されることがあります。

頭痛に加えて鼻づまりや鼻水などの症状がある場合は、副鼻腔炎の可能性もあります。自己判断で市販薬を使用するだけでなく、医療機関を受診することをお勧めします。

引用

一般社団法人日本頭痛学会 https://www.jhsnet.net/index.html

慢性頭痛の診療ガイドライン2013 医学書院

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 https://www.jibika.or.jp/