この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

「食欲の秋」という言葉が示す通り、この季節は、旬の美味しい食材が豊富に並び、自然と食欲が刺激される季節です。

しかし、その食欲は単なる「気まぐれ」や「我慢が足りない」といった精神論で片付けられるものではありません。

「食欲の秋」、実は気のせいではなく、脳と密接な関係があることをご存じでしょうか?

私たちの脳、特に視床下部にある摂食中枢と満腹中枢、そして快楽を司る報酬系といった神経回路が複雑に連携し、食行動を司っているのです。

今回は、脳神経外科医の視点から、「なぜ秋に食欲が増すのか?」「過剰な食欲をどう抑えるか?」「脳に良い食べ方・選び方は?」といった、脳科学的なアプローチを交えて、健康的に秋を楽しむためのヒントをお伝えします。

なぜ秋になると食欲が増すのか?

「食欲の秋」という言葉には、いくつかの科学的背景があります。その中心には脳の働きとホルモンバランスがあります。

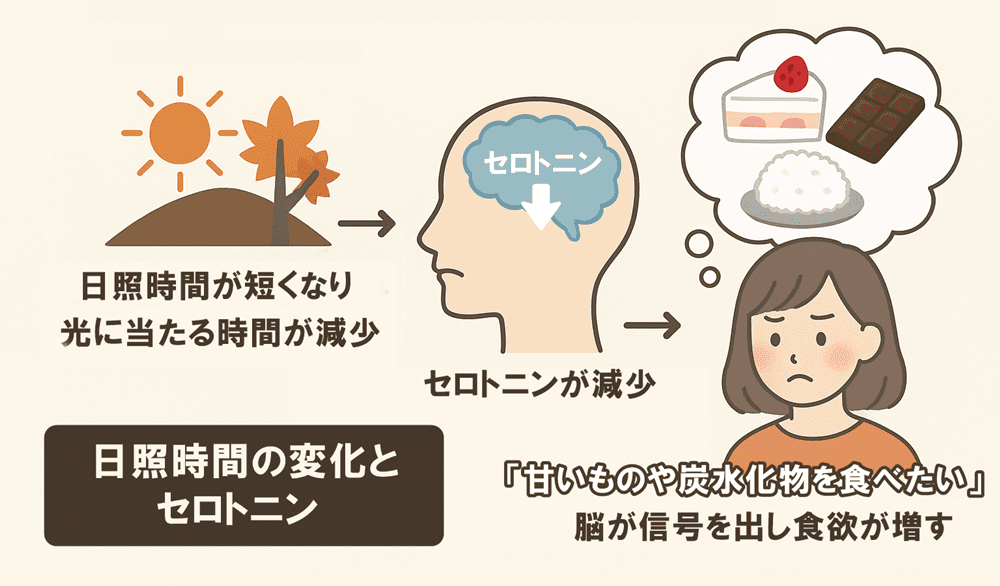

日照時間の変化とセロトニン

気分を安定させる神経伝達物質として有名なセロトニンは、同時に食欲のコントロールにも関わっています。

セロトニンが減少すると気分が落ち込みやすくなり、その反動として「食べることで快感を得よう」とする欲求が強まります。

秋は夏に比べて日照時間が短くなります。光に当たる時間が減少すると、セロトニンが減少してしまいます。

セロトニンが不足することで、脳は「甘いものや炭水化物を食べたい」と信号を出し、無意識に食欲が増すのです。

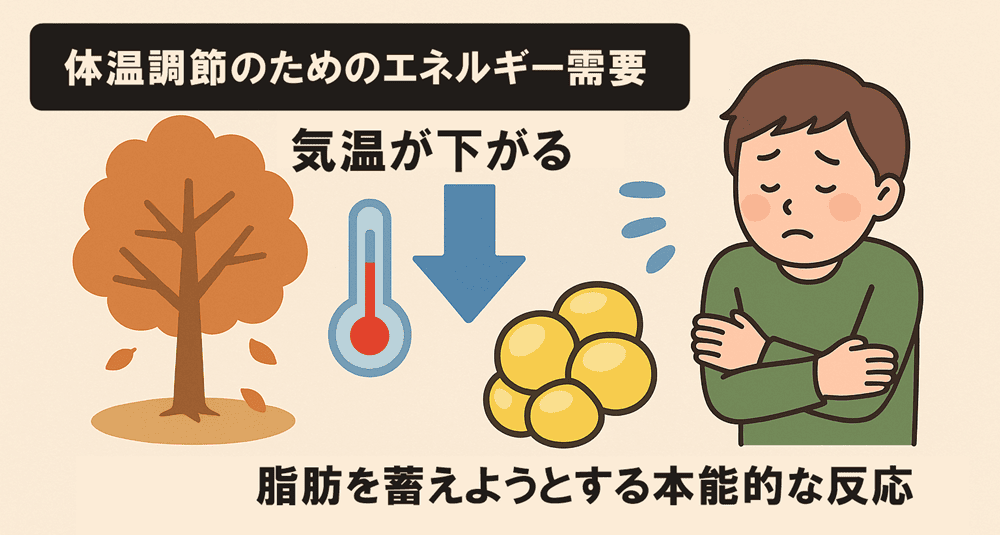

体温調節のためのエネルギー需要

涼しくなると、体は体温を維持するためにエネルギーを使います。

また、気温が下がることで、私たちの体は「冬に備えて脂肪を蓄えよう」とする本能的な反応を示します。

これは原始的な生存戦略ですが、現代のように年中食料が豊富な環境では、逆に過剰なカロリー摂取につながりやすいです。

とくに、脂肪や糖質を取りたくなるのはこのため、肥満や生活習慣病のリスクを高めます。

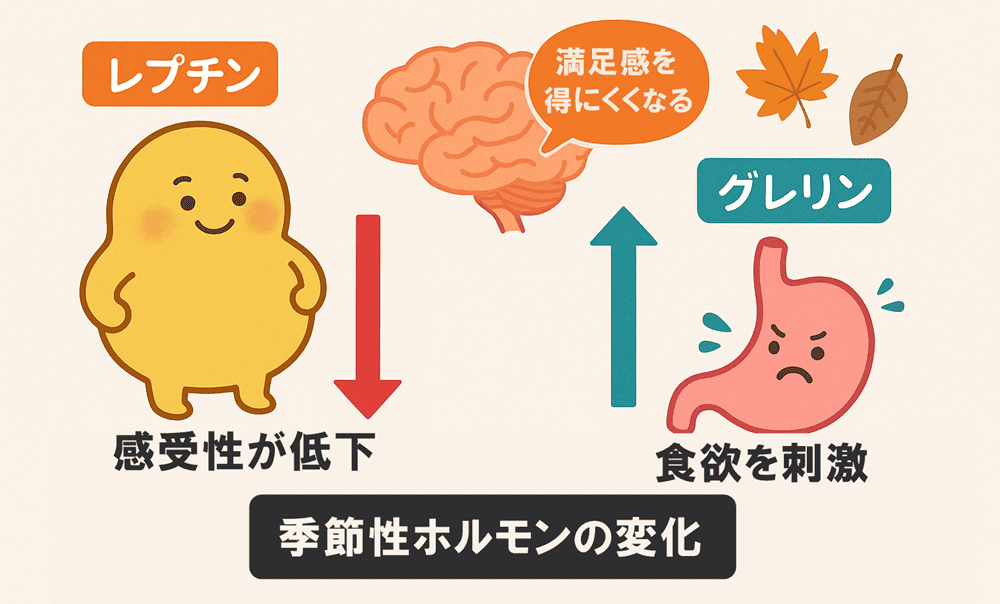

季節性ホルモンの変化

秋はホルモンの分泌量も変化します。

レプチンは「もう満腹だよ」と脳に伝えるホルモンですが、秋は感受性が低下する傾向があるため、食べても満足感を得にくくなります。

一方、食欲を刺激するホルモンであるグレリンは増加しやすいことが知られています。

このバランスの変化が「秋になるとつい食べすぎてしまう」理由のひとつです。

食欲をコントロールする脳の仕組み

脳には「視床下部(ししょうかぶ)」という部位があり、ここが食欲や体温、ホルモンのバランスを調整しています。

特に「摂食中枢」と「満腹中枢」が食欲をコントロールしています。これらが正常に働いていれば、適切な量の食事で満足感を得られます。

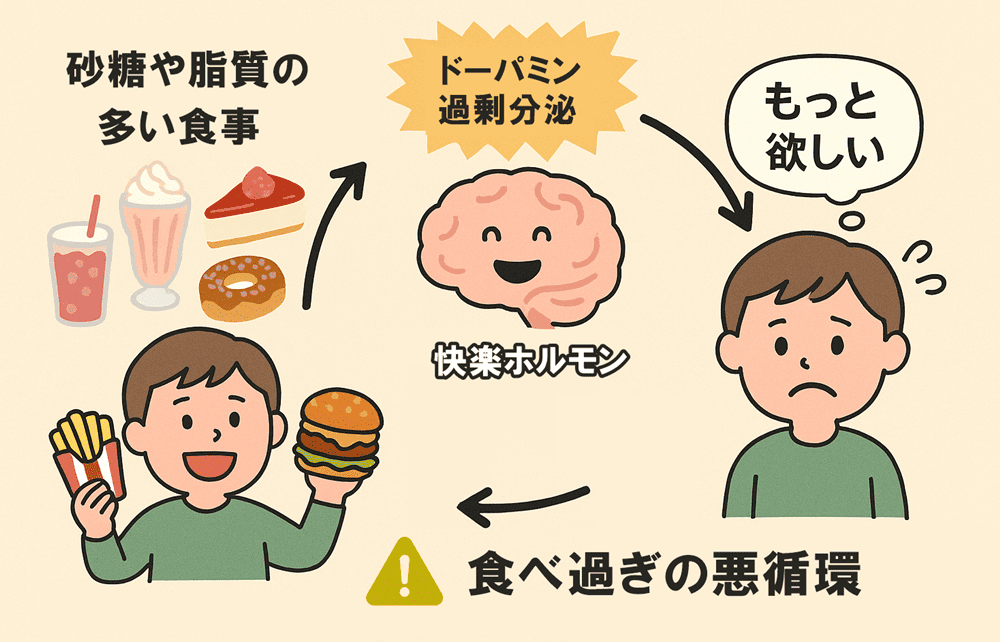

ところが、砂糖や脂質の多い食事を頻繁に摂ると、ドーパミンと呼ばれる「快楽ホルモン」が過剰に分泌され、脳が“もっと欲しい”という依存的な反応を示すようになります。

これは薬物依存に近いメカニズムで、食べ過ぎの悪循環を招くのです。

脳科学から導く「食欲の秋」に負けない食べ方・選び方

では、どうすれば脳の仕組みに逆らわず、健康的に秋の味覚を楽しめるのでしょうか。

以下の3つのポイントが鍵となります。

セロトニンを増やす食材を選ぶ

セロトニンの原料となるのは「トリプトファン」というアミノ酸で、これは食事から摂取する必要があります。

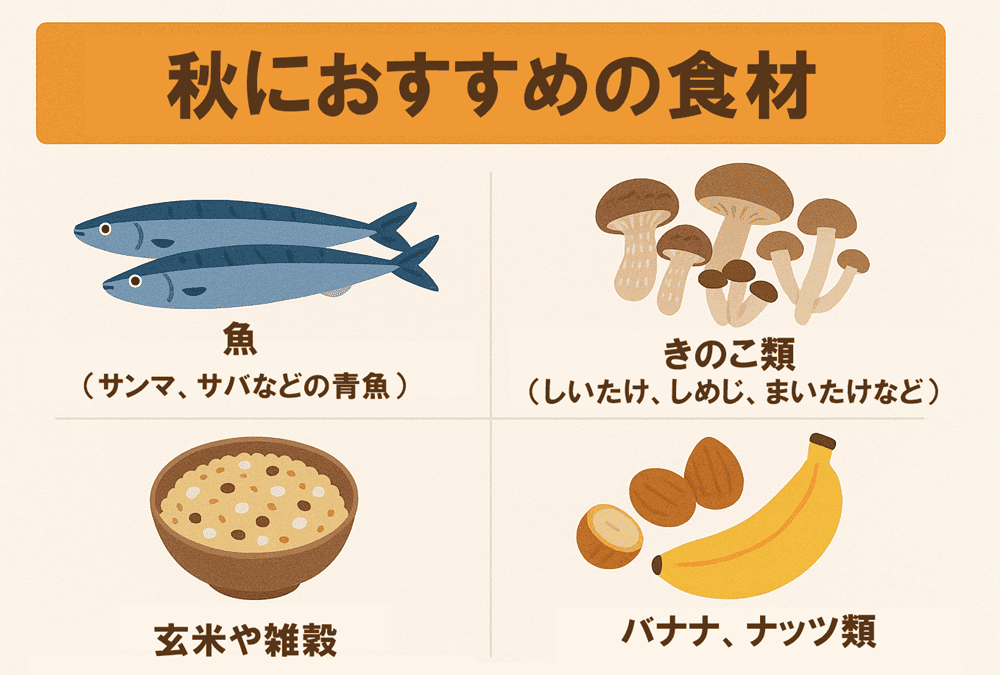

秋におすすめの食材には、以下のようなものがあります

・魚(サンマ、サバなどの青魚):トリプトファンが豊富で、脳の神経伝達物質の合成に必要なオメガ3脂肪酸も含まれます。

・きのこ類(しいたけ、しめじ、まいたけなど):食物繊維が豊富で腸内環境を整え、セロトニン生成を間接的にサポートします。

・玄米や雑穀:血糖値をゆるやかに上げ、満腹中枢への刺激を持続的に与えます。

・バナナ、ナッツ類:手軽に食べられ、トリプトファンとビタミンB群をバランスよく含みます。

食べる順番の工夫と、たくさんかむこと

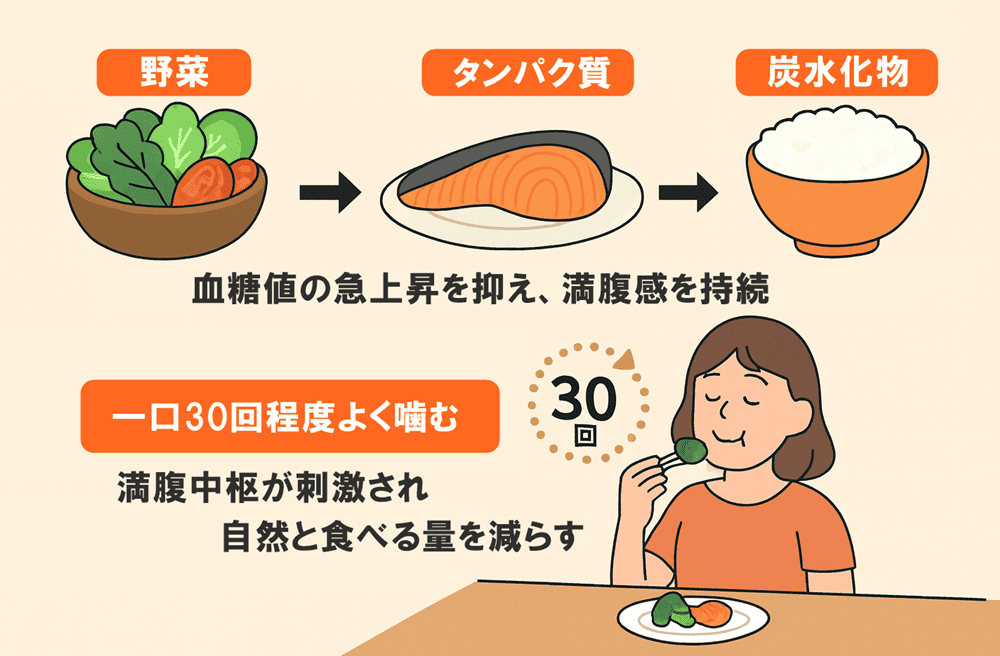

食事をする際には、野菜→たんぱく質→炭水化物の順で食べることを意識しましょう。

これにより血糖値の急上昇を抑え、満腹感を持続させやすくなります。

また、一口30回程度よく噛むことで、満腹中枢が刺激され、自然と食べる量を減らすことができます。

これは、噛むことで脳の前頭葉が活性化され、衝動的な食欲を抑える効果もあります。

「食後の幸福感」は量ではなく質で決まる

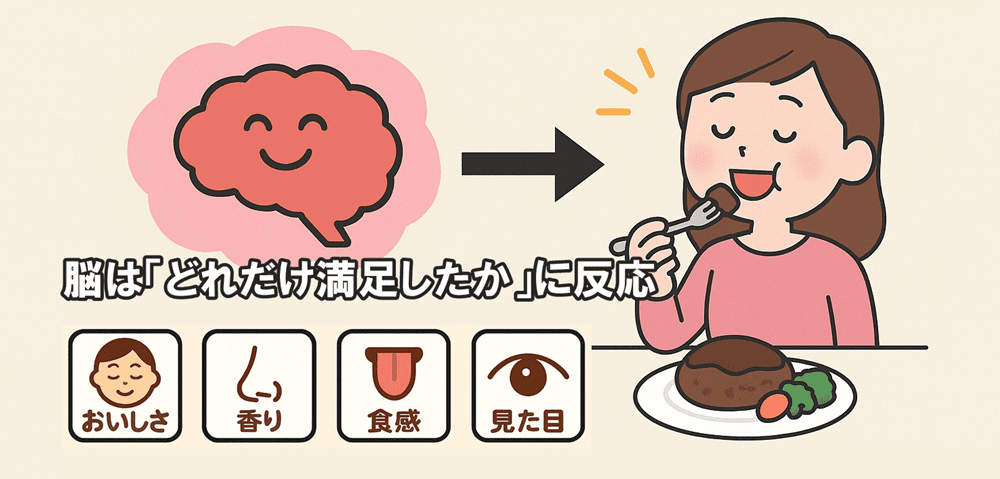

脳は「どれだけ食べたか」よりも、「どれだけ満足したか」に反応します。

つまり、量よりも「おいしさ」「香り」「食感」「見た目」といった五感で楽しむ工夫が重要です。

例えば、和食のように季節感のある盛り付けや、色彩豊かな副菜を取り入れることで、食事に対する満足度が上がり、少量でも「満足した」と脳が感じやすくなります。

さいごに

「食欲の秋」は、決して悪いことではありません。問題は、それに無意識に流されることです。

これらの脳科学的な知識を食事に取り入れることで、過剰な食欲に振り回されることなく、秋の味覚を心から楽しめる豊かな食生活を送ってください。