この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

9月は暦の上では秋ですが、まだまだ日中は暑く過ごしにくいですね。しかも、昼夜の気温差が大きくなり、体調を崩しやすい時期です。

夏の間に蓄積された疲労がピークに達し、いわゆる「夏バテ」の症状を訴える方は、真夏より減るどころか、増えることも。

夏バテは、単なる疲労感ではなく、私たちの身体に様々な不調を引き起こす医学的な現象です。

今回は、この夏バテについて、その原因、身体で起こるメカニズム、そして効果的な対策を、解説していきます。

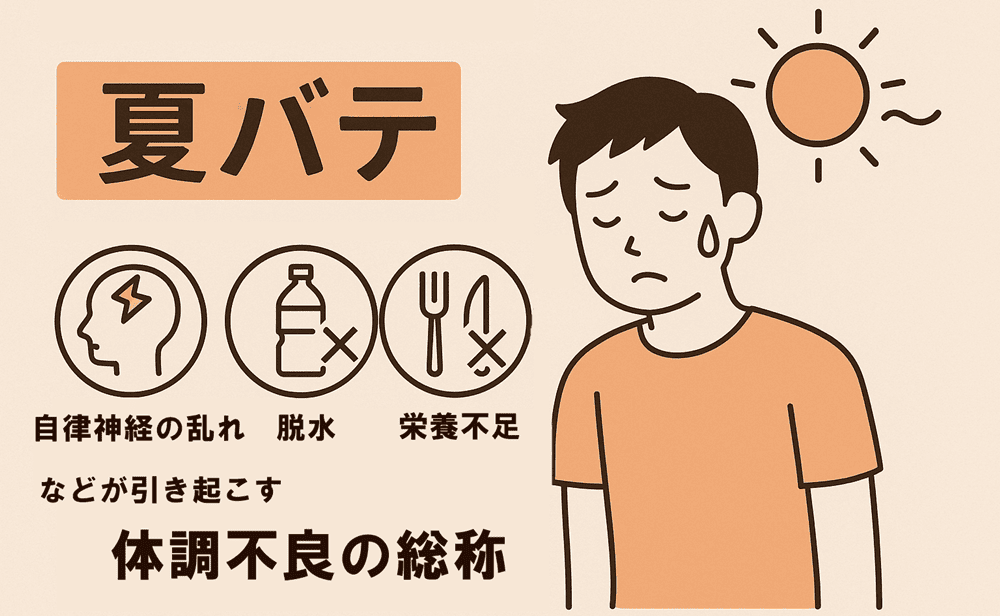

夏バテとは何か

「夏バテ」は日本独特の表現で、医学的な正式名称ではありません。

医学的には「高温多湿による自律神経の乱れや脱水、栄養不足などが引き起こす体調不良の総称」として理解されています。

夏バテの症状は多岐にわたり、身体の様々なシステムが適切に機能しなくなる状態を指す、いわば症候群のようなものです。

夏バテの原因

夏バテの原因は複合的ですが、以下のような原因が組み合わさって起こると考えられています。

自律神経の乱れ

私たちの身体は、交感神経と副交感神経という2つの自律神経によって、生命活動が自動的にコントロールされています。

交感神経は活動時に優位になり、心拍数を上げたり、血圧を上げたりします。

一方、副交感神経はリラックス時に優位になり、心拍数を下げたり、消化器系の働きを活発にしたりします。

夏の暑さは、この自律神経に大きな負荷をかけます。

急激な温度変化に対応するため、自律神経は常にフル稼働状態となり、その結果、バランスが崩れてしまうのです。

自律神経のバランスが乱れると、体温調節機能がうまく働かなくなり、発汗による体温調節が不十分になったり、逆に過剰な発汗が続いたりします。

また、消化器系の働きも低下し、食欲不振や胃腸の不調を引き起こします。

さらに、心身のリズムを司る自律神経の乱れは、睡眠の質の低下や、精神的な不安定さにもつながります。

脱水・ミネラル不足

夏は、多量の汗をかくことで体内の水分とミネラルが失われます。

特に、汗には水分だけでなく、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの重要なミネラルが含まれています。

これらのミネラルは、筋肉の収縮や神経伝達、血圧の調整など、生命維持に不可欠な役割を担っています。

水分やミネラルが不足すると、倦怠感や疲労感、頭痛の原因となります。

さらに、ナトリウムが不足すると、めまいや立ちくらみを引き起こし、重症化すると熱中症へと発展するリスクが高まります。

また、夏は冷たい飲み物を好んで飲む傾向がありますが、冷たい飲み物ばかり摂っていると、胃腸の働きが低下し、食欲不振に拍車をかけます。

食欲不振・栄養不足

夏バテの時期は、食欲不振から、そうめんや冷たいそばなど、炭水化物に偏った食事になりがちです。

しかし、私たちの身体は、炭水化物だけでなく、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど、多様な栄養素をバランス良く摂取することで、正常に機能します。

特に、暑い時期には、ビタミンB群の消耗が激しくなります。

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える代謝に不可欠な栄養素であり、不足すると疲労物質である乳酸が蓄積され、倦怠感や疲労感が増します。

また、タンパク質は、身体の組織やホルモン、免疫細胞の材料となるため、不足すると免疫力が低下し、夏風邪をひきやすくなります。

このような栄養の偏りは、身体のエネルギー産生を非効率にし、疲労回復を妨げます。

睡眠障害

夜間の高温や湿度により眠りが浅くなることがあります。またエアコンの調節がうまくできず、熟睡できなくなることも。

その結果、日中の疲労回復ができなくなってしまいます。

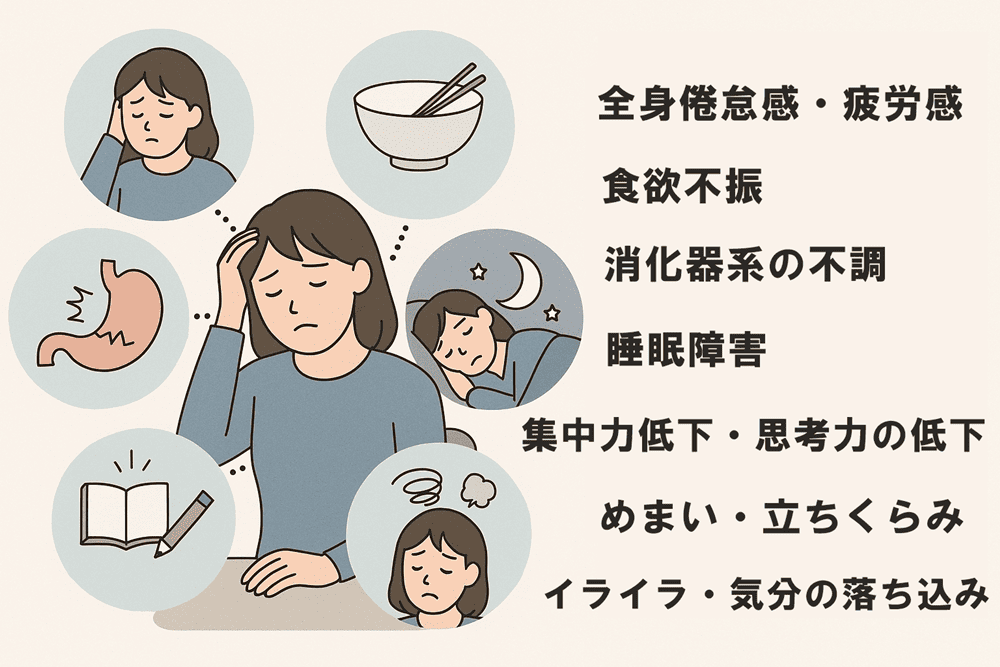

夏バテの症状

全身倦怠感・疲労感:何をするにも億劫で、体がだるい。

食欲不振:暑さで冷たいものばかり食べる。食べたい気分にならず、食事量が減る。

消化器系の不調:胃もたれ、下痢、便秘など。

睡眠障害:寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚める。

集中力低下・思考力の低下:仕事や勉強に集中できない。

めまい・立ちくらみ:血圧の変動が大きくなる。

イライラ・気分の落ち込み:自律神経の乱れによる精神的な不調。

これらの症状は、一つではなく複数同時に現れることが多く、私たちの生活の質を著しく低下させます。

9月からの夏バテ対策

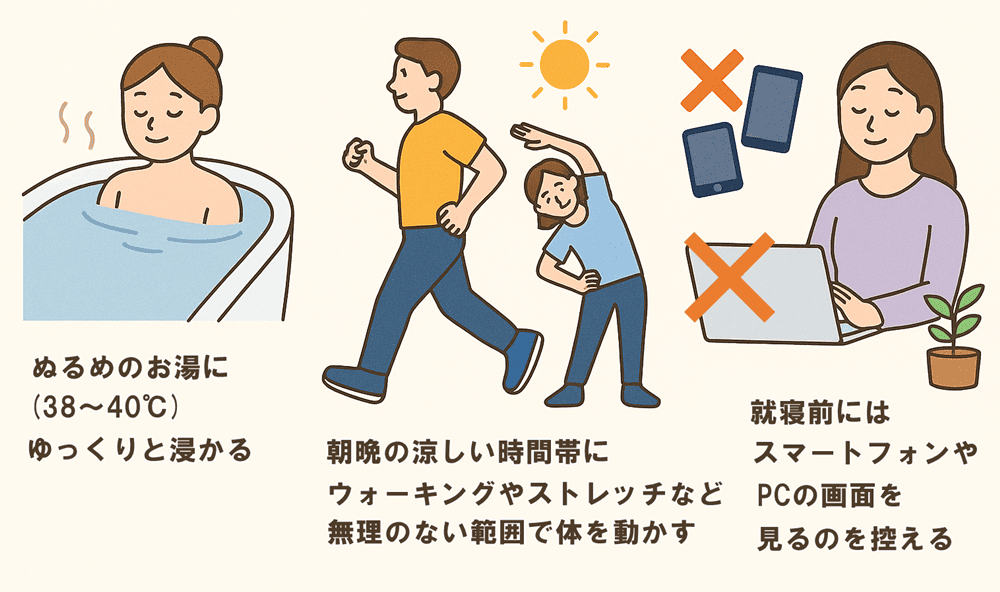

自律神経のバランスを整える

暑いからといってシャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯(38~40℃)にゆっくりと浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。

ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことは、自律神経のバランスを整える上で非常に効果的です。

ただし、日中の暑い時間帯は避け、朝晩の涼しい時間帯に行いましょう。

就寝前にはスマートフォンやPCの画面を見るのを控え、リラックスできる環境を整えましょう。

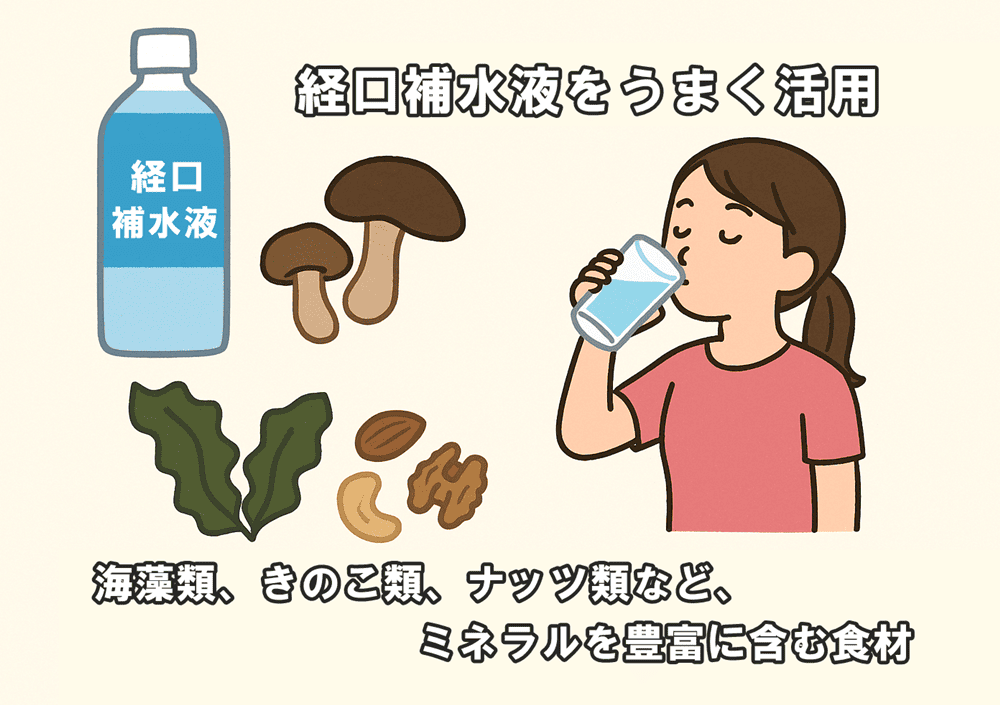

水分とミネラルを適切に補給する

喉が渇く前に、少しずつ頻繁に水分を摂ることが大切です。

スポーツドリンクは糖分が多いので、ミネラルが失われた際には、経口補水液をうまく活用しましょう。

海藻類、きのこ類、ナッツ類など、ミネラルを豊富に含む食材を意識的に食事に取り入れましょう。

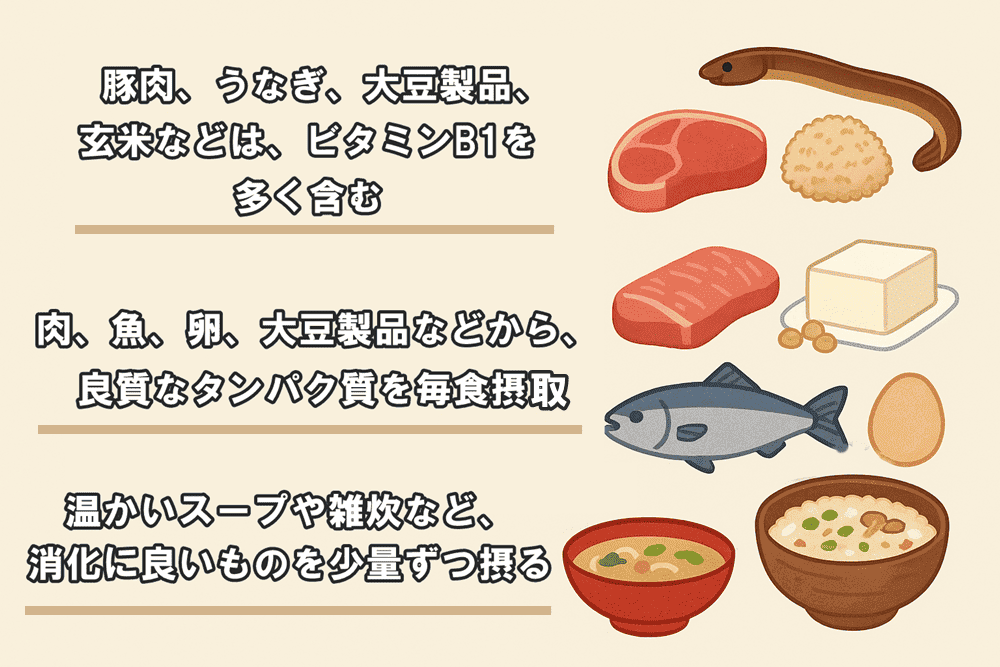

栄養バランスの取れた食事を心がける

豚肉、うなぎ、大豆製品、玄米などは、ビタミンB1を多く含みます。

これらを積極的に取り入れることで、疲労回復を促進します。

肉、魚、卵、大豆製品などから、良質なタンパク質を毎食摂取しましょう。

夏バテで食欲がないときは、無理に食べようとせず、冷たいものばかりではなく、温かいスープや雑炊など、消化に良いものを少量ずつ摂るようにしましょう。

まとめ

9月は、夏の疲れが噴出しやすい時期です。夏バテは、自律神経の乱れ、水分・ミネラルの不足、栄養バランスの偏りなどによって引き起こされます。

夏の間に溜まった疲労をリセットし、秋を健康に迎えるためには、夏バテを理解し、日々の生活習慣を見直すことが最も重要です。

夏の終わりに、今一度自身の健康状態を振り返り、9月を健やかに乗り切りましょう。