この記事の著者

【氏名】青山愛果(管理栄養士)

【経歴】

2013年~2022年 病院管理栄養士として勤務

2024年 管理栄養士としてフリーランスとして活動

【資格・免許】

2011年3月 栄養士免許 取得

2013年5月 管理栄養士免許 取得

野菜、果物、魚には、おいしさや栄養価が高まる「旬」があります。

旬の食材は、手に取りやすい価格になるのも嬉しいポイントです。

今回は夏に旬を迎える食材と、栄養面の特長について紹介します。

夏が旬の野菜

夏に旬を迎える野菜には、レタス、キュウリ、ピーマン、ゴーヤ、トウモロコシ、ナス、カボチャなどがあります。

生でおいしく食べられるものや、色鮮やかなものが多いですね。

今回は夏野菜のトマト、オクラ、モロヘイヤの栄養について紹介します。

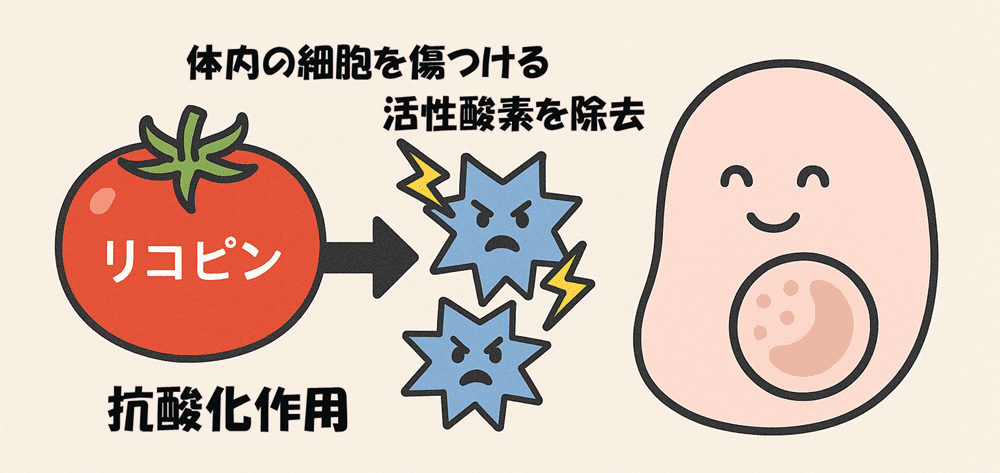

トマトの栄養

トマトの特徴的な赤色の正体は、リコピンと呼ばれる色素成分です。

リコピンには抗酸化作用があり、活性酸素と呼ばれる体内の細胞を傷つける物質を除去してくれます。

他にも、むくみ予防に効果的なカリウムや、リコピンと同様に抗酸化作用のあるビタミンCが豊富です。

甘さがあり、味付けをせずに食べられるため、減塩中の方にもおすすめの食材です。

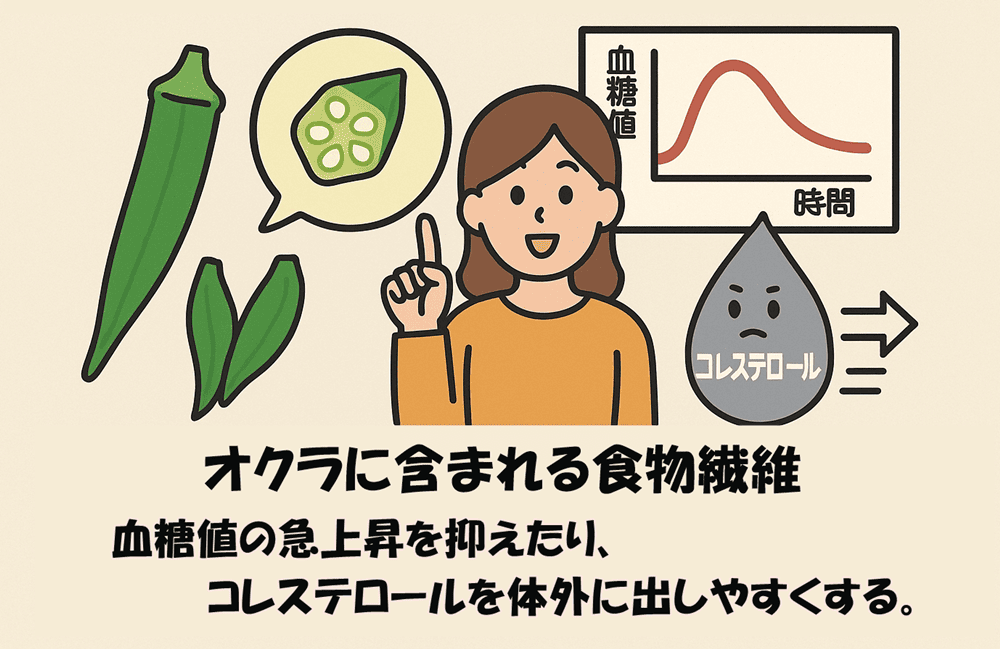

オクラの栄養

星型の断面がかわいらしいオクラ。

オクラの粘りはペクチンなどの食物繊維によるものです。

食物繊維は、血糖値の急上昇を抑えたり、コレステロールを体外に出しやすくする働きがあります。

また、オクラには、日本人に不足しがちなカルシウムや、皮膚を丈夫に保つサポートをするβ-カロテンも豊富に含まれています。

醤油やポン酢で味付けするだけでおいしく食べられる手軽さも、オクラの魅力です。

モロヘイヤの栄養

昔、エジプトの王様が重い病気を患い、どんな薬を飲んでも治らなかったところ、モロヘイヤのスープを飲んだら回復したという言い伝えがあります。

モロヘイヤの栄養価の高さを表すエピソードです。

カリウム、カルシウム、β-カロテン、ビタミンK、葉酸、ビタミンCなど豊富に含む栄養素の種類が多いモロヘイヤ。

特にカルシウムと葉酸の含有量は、野菜の中でもトップクラスです。

モロヘイヤは、牛乳の2倍以上のカルシウムを含んでおり、葉酸はモロヘイヤ100gで1日の目安量を摂れるほどです。

モロヘイヤを刻むと出てくるネバネバの正体は、オクラと同じく食物繊維です。

モロヘイヤには100gあたり5.9gの食物繊維が含まれています。

茹でてから刻んで麺類の具にすると、ねばりが麺に絡んでおいしいトッピングになりますよ。

夏が旬の果物

夏が旬の果物は水分がたっぷりで、夏の脱水予防にもぴったり。

冷やすと甘さを強く感じられるため、アイスクリームや冷たいジュースの代わりにもなります。

夏に旬を迎える果物には、パイナップル、バナナ、モモ、イチジクなどがあります。

今回は夏が旬のスイカ、メロン、マンゴーの栄養について紹介します。

スイカの栄養

スイカは、トマトと同様に抗酸化力の強い「リコピン」を含んでいます。

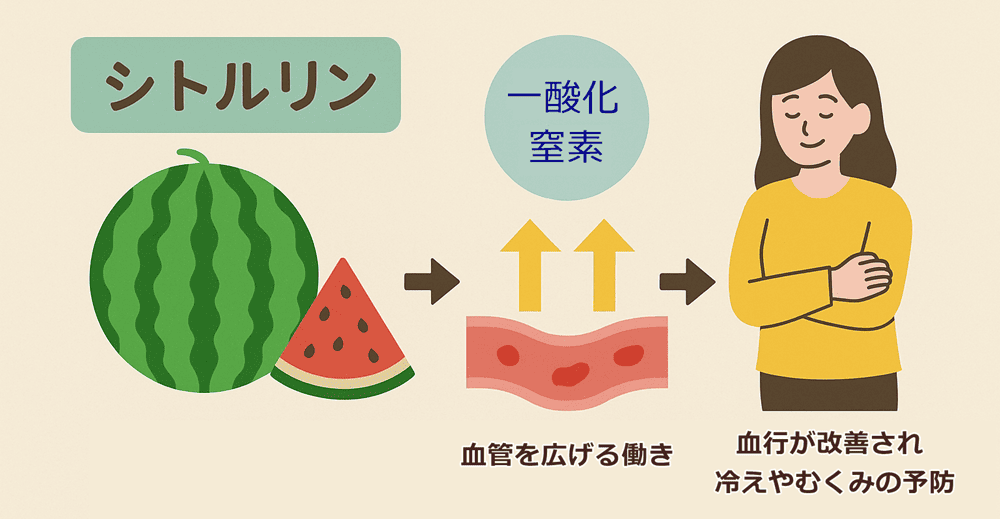

また、アミノ酸の1種である「シトルリン」を多く含むことも特徴です。

シトルリンは、一酸化窒素と呼ばれる、血管を広げる働きのある成分の産生を促します。

これによって血行が改善され、冷えやむくみの予防が期待できるのです。

アイスクリームやかき氷は体を冷やしすぎるため、夏のデザートにはスイカをおすすめします。

メロンの栄養

メロンは果物の中でもカリウムの含有量が多く、その量はバナナと同等です。

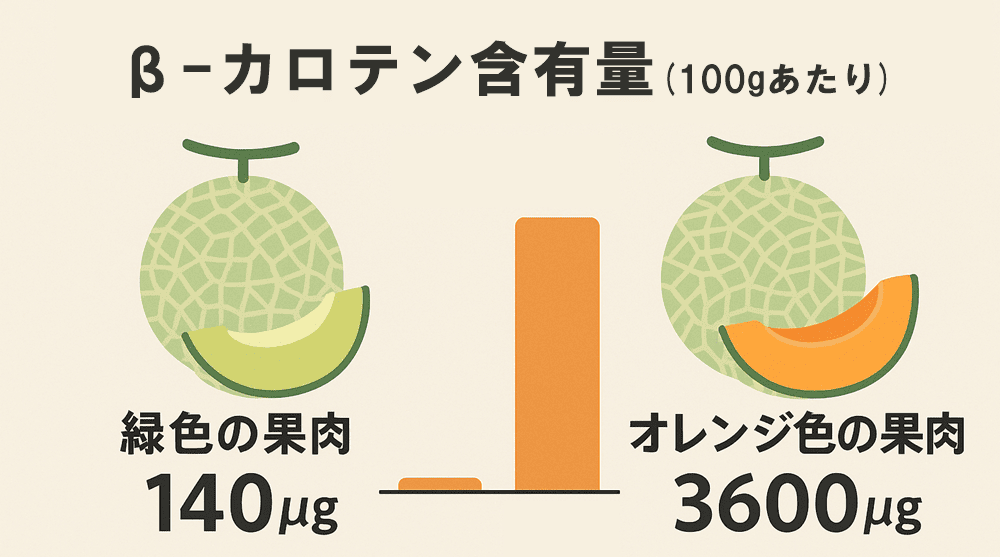

果肉が緑色とオレンジ色のものでは、β-カロテンの含有量が異なります。

それぞれの100gあたりのβ-カロテン含有量は、緑色の果肉が140μg、オレンジ色の果肉は3600μgです。

健やかな肌を保ちたい場合は、β-カロテンが豊富なオレンジ色の果肉のメロンを選ぶことをおすすめします。

マンゴーの栄養

夏らしい香りと甘さが人気のマンゴーですが、栄養面においても魅力があります。

それは、葉酸を豊富に含むことです。

葉酸の含有量はマンゴー100gあたり84μgとフルーツの中でもトップクラス。

葉酸は、細胞をつくるサポートをする栄養素で、特に胎児を健康に育てるためには欠かせないものです。

他にも葉酸は、赤血球をつくる働きがあり、不足すると貧血になるリスクが高まります。

妊婦さんはもちろん、おいしく葉酸を補給したい方にはマンゴーがぴったりです。

夏が旬の魚

養殖の技術が向上した近年でも、旬の時期にしか出回らない魚もあります。

夏が旬の魚は、キス、シタビラメ、カマス、タチウオなどです。

魚はたんぱく質源だけでなく、ミネラルやビタミンの補給源にもなります。

今回は、夏が旬のアジ、ハモ、スズキの特長を下記にまとめました。

アジの栄養

刺身やフライ、干物など様々な調理法で食べられるアジ。

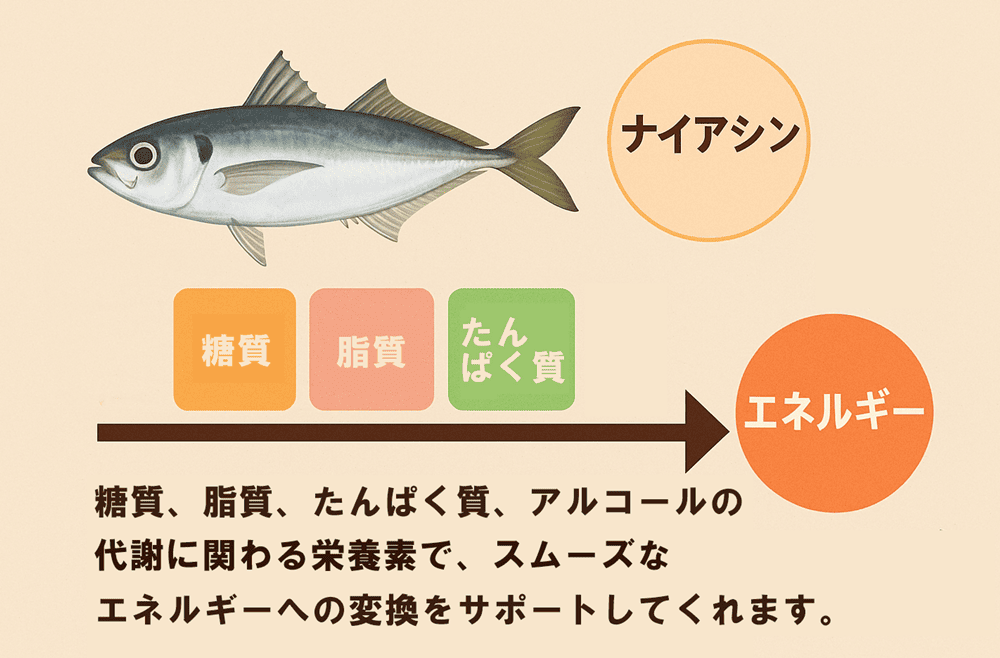

アジは「ナイアシン」というビタミンを多く含んでいます。

ナイアシンは、糖質、脂質、たんぱく質、アルコールの代謝に関わる栄養素で、スムーズなエネルギーへの変換をサポートしてくれます。

また、小さいアジは骨ごと食べられて、カルシウム補給になることも魅力です。

ハモの栄養

夏の風物詩のハモは、特に関西で親しまれている魚です。

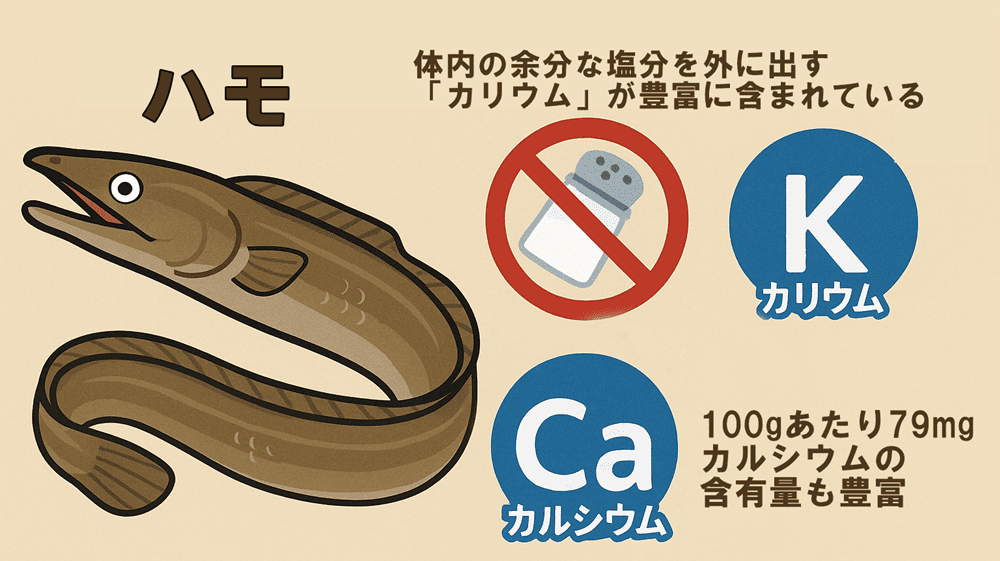

ハモには、体内の余分な塩分を外に出す「カリウム」が豊富に含まれています。

また、ハモ100gあたり79mgとカルシウムの含有量も豊富です。

家庭では取り扱いが難しいハモですが、旅先などで見かけた際はぜひ召し上がってください。

スズキの栄養

シーバスとも呼ばれ親しまれているスズキは、淡泊な白身魚です。

スズキはビタミンDを豊富に含んでいます。

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にする栄養素です。

ビタミンDは、紫外線を受けることで肌でも産生できる栄養素ですが、夏は食品からの積極的な摂取をおすすめします。

それは、近年の夏は紫外線が非常に強く、日焼け止めや日傘などで日光を遮断する人が増えているためです。

スズキを食べて、おいしくビタミンDを補いましょう。

まとめ

夏ならではの野菜、果物、魚には、暑い時期に摂りたい栄養素がたっぷりです。

旬の時期は、味や栄養価は高まる一方で、価格は下がる傾向にあります。

手軽においしく栄養補給するチャンスを逃さないでくださいね。

参考資料

日本食品標準成分表2020年版(八訂)

農林水産省 aff 2020年7月号

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2007/pdf/aff2007_all.pdf

日本人の食事摂取基準(2025年版) 脂溶性ビタミン・水溶性ビタミン

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316466.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316467.pdf