この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

健康に良いと分かっていても、なかなか続かないのが運動習慣です。

「疲れてるから、今日はもう動きたくない」 「運動って、しんどい」「運動する時間がない」そう思っている方も多いのではないでしょうか。

肥満や生活習慣病の予防、体力の向上は、一般的によく知られている運動効果です。

しかし、運動は、単に体を健康にするだけでなく、私たちの脳へも大きな影響を及ぼし、生活の質の向上につながるのです。

現代社会は、私たちの生活を便利にする一方で、体を動かす機会を著しく減少させました。

このことが、知らず知らずのうちに、脳の健康にも影響を与えているのです。

運動の身体的なメリットももちろん重要ですが、私の専門である脳神経外科の視点から見ると、運動が脳にもたらす恩恵は、想像をはるかに超えるものがあります。

今回は、その運動が脳に与える影響について、お話ししたいと思います。

運動が脳に与える影響

血流の改善

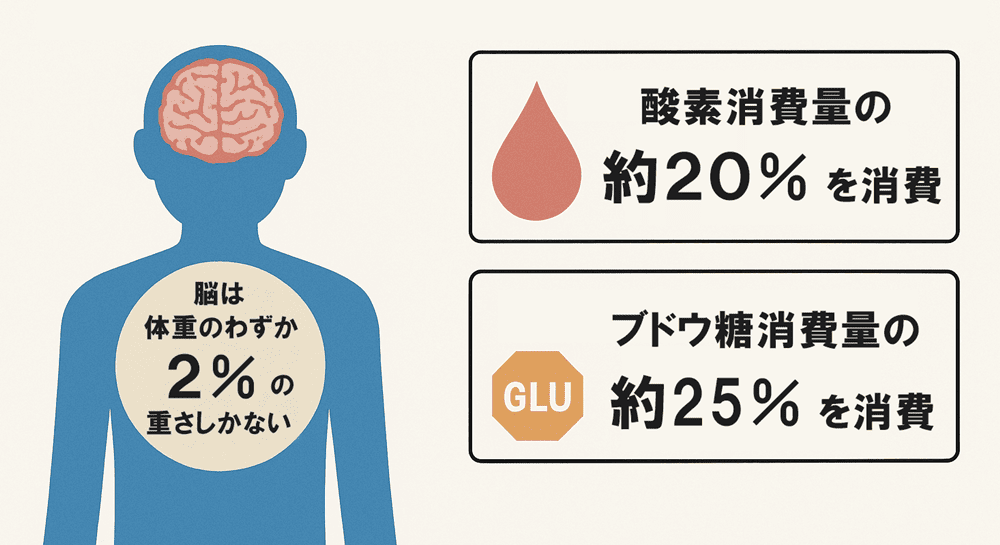

私たちの体の中で最もエネルギーを消費する臓器が、脳です。

脳の重さは、体重のわずか2%ほどしかないにもかかわらず、全身の酸素消費量の約20%、ブドウ糖消費量の約25%を消費します。

脳は、まさに「大食い」な臓器なのです。

運動によって心肺機能が向上すると、脳への血流が増加します。 脳細胞は必要な酸素と栄養を効率的に受け取ることができ、脳の働きが活性化されます。

神経栄養因子の増加による記憶力・学習能力の向上

脳由来神経栄養因子(BDNF:Brain-Derived Neurotrophic Factor)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

BDNFは、脳の神経細胞の成長、分化、維持を助ける「脳の栄養」とも言うべき物質です。例えるなら、BDNFは脳細胞のための強力な肥料のようなものです。

これが豊富にあると、新しい神経細胞が作られやすくなったり(神経新生)、既存の神経細胞同士のつながり(シナプス)が強化されたりします。

運動によって、記憶を司る「海馬」という領域でBDNFが増えることが分かっており、これが記憶力や学習能力の向上に繋がると考えられています。

学生はもちろんのこと、社会人や高齢者にとっても、新しいことを学び続ける上で運動は強力な味方となります。

炎症の抑制と酸化ストレスの軽減

慢性的な炎症や酸化ストレスは、脳細胞にダメージを与え、認知機能の低下や神経変性疾患のリスクを高める要因となります。

適度な運動は、これらの炎症や酸化ストレスを抑制する効果があることが示されています。

これにより、脳細胞がダメージを受けにくくなり、脳の健康が維持されやすくなります。

また運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、セロトニンやドーパミン、ノルアドレナリンといった幸福感や意欲に関わる神経伝達物質の分泌を促進します。

これにより、気分が安定し、うつ病や不安障害のリスクを低減する効果が期待できます。

集中力・実行機能の強化

前頭前野は、計画立案、意思決定、問題解決、注意集中といった高度な認知機能を司る「脳の司令塔」と言えます。

運動は、この前頭前野の活動を活性化させ、集中力や判断力を向上させることが知られています。

仕事の効率アップや、複雑なタスクをこなす能力の向上にもつながります。

睡眠の質の改善

良質な睡眠は、脳の疲労回復や記憶の定着に不可欠です。

運動は、自律神経のバランスを整え、深部体温を適切に調整することで、入眠を促し、睡眠の質を高める効果があります。

また運動による心地よい疲労感は、寝つきを良くするとともに、ノンレム睡眠(深い眠り)の割合を増加させます。

睡眠の質が向上すれば、日中の集中力や認知機能も向上し、好循環が生まれます。

認知症予防への期待

加齢とともに、脳の機能は徐々に低下します。

しかし、運動は、脳の老化を遅らせ、将来の認知症のリスクを軽減するための、最も強力で自然な予防策の一つです。

定期的な運動を行う人は、運動しない人に比べて、脳の特定の領域(特に記憶や学習に関わる海馬など)の萎縮が少ないことが研究で示されています。

運動は、脳細胞の死滅を防ぎ、新しい細胞の生成を促すことで、脳の容積を維持するのに役立つのです。

また、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβの蓄積を抑制する可能性も指摘されています。

運動は「脳の老化を食い止める」ための強力な予防策となり得るのです。脳の健康寿命を延ばすために、私は患者さんにも積極的に運動を推奨しています。

高血圧、糖尿病、高コレステロールといった生活習慣病は、脳卒中や認知症のリスクを高めることが知られています。

運動は、これらの生活習慣病の予防や改善に極めて効果的です。体の健康を保つことが、結果として脳の健康を守ることに繋がるのです。

どんな運動を、どれくらい行えば良いのか?

ここまで読んで、「すごい! 運動って、私の脳にこんなに良い影響があるんだ!」と少しでも思っていただけたら嬉しいです。

でも、「わかってはいるけど、なかなか…」という気持ちもよく分かります。

では、具体的にどのような運動が脳に良いのでしょうか?

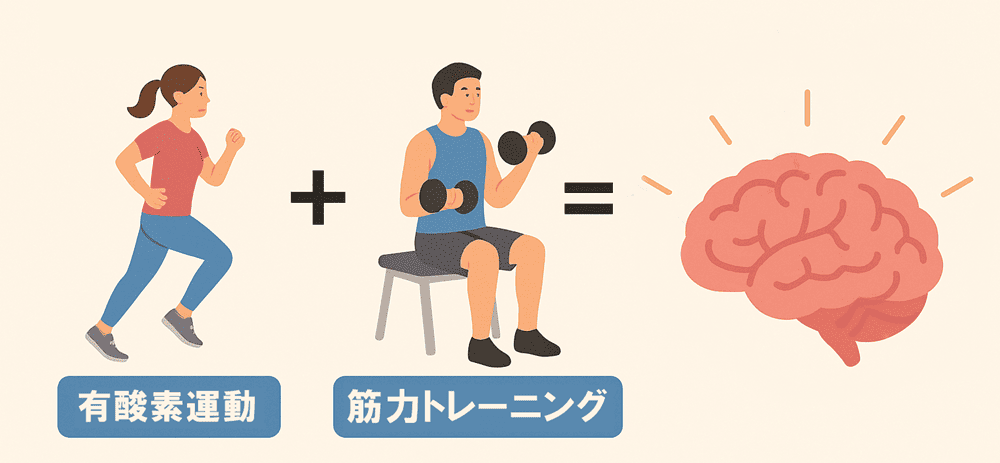

「有酸素運動」と「筋力トレーニング」の組み合わせが最も効果的だと考えられています。

有酸素運動

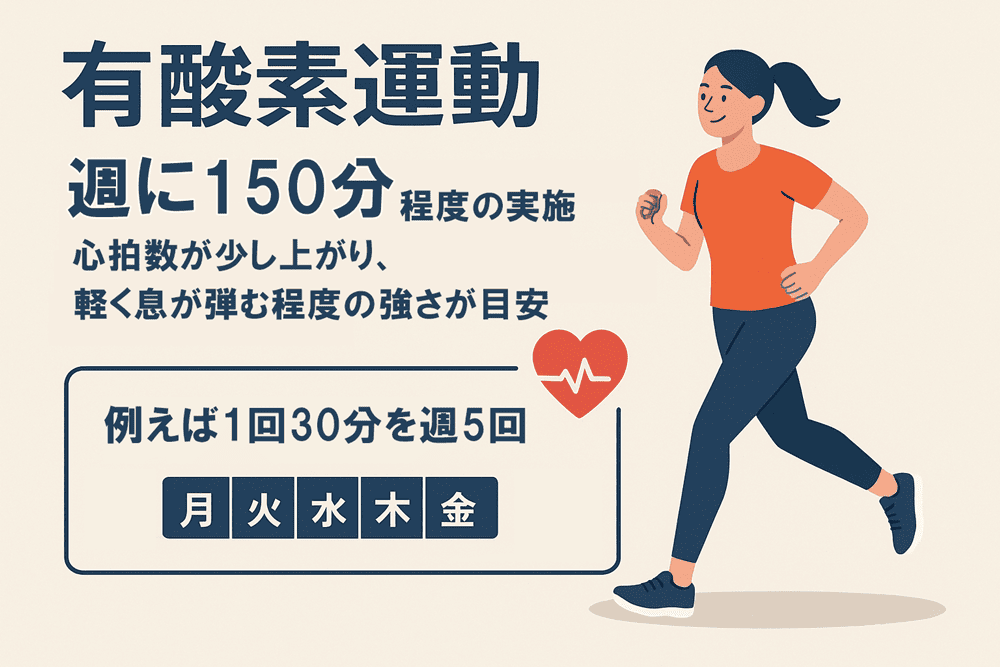

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、軽〜中程度の負荷で継続的に行える運動です。

週に150分(例えば1回30分を週5回)程度の実施が推奨されています。心拍数が少し上がり、軽く息が弾む程度の強さが目安です。

有酸素運動は、脳への血流改善とBDNFの分泌促進に特に効果的です。

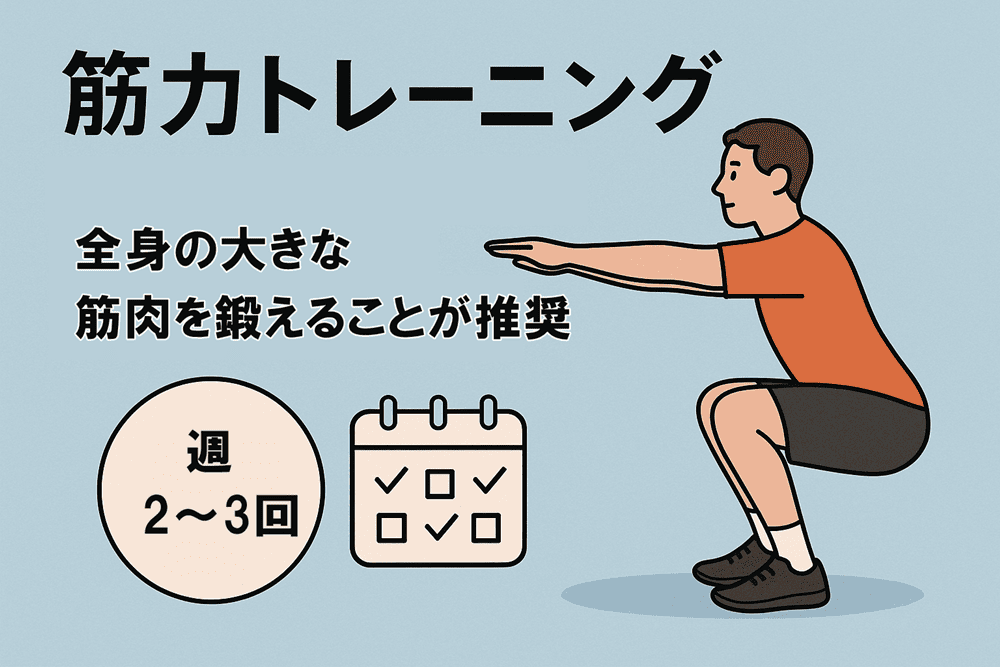

筋力トレーニング

スクワットや腕立て伏せなど、自分の体重を使った運動や、ダンベルなどを使った運動です。

週に2〜3回、全身の大きな筋肉を鍛えることが推奨されます。

筋力トレーニングは、BDNFの分泌を促進するだけでなく、全身の代謝改善にも寄与し、間接的に脳の健康にも良い影響を与えます。

いずれも重要なのは、「継続すること」です。

一度にまとめて行うよりも、毎日少しずつでも継続する方が、脳への効果は高まります。

無理なく続けられる範囲で、まずは始めてみましょう。

例えば、一駅分歩く、エレベーターではなく階段を使う、休憩時間にストレッチをするなど、日常生活に運動を取り入れる工夫も有効です。

最後に

運動は、脳を最高の状態に保ち、日々のパフォーマンスを向上させ、そして将来の健康を守るための、最も手軽で強力な投資です。

今日から少しずつでも、体を動かす習慣を取り入れていきましょう。