この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

私たちが健康に生きていくうえで、決して欠かせない栄養素として、タンパク質があげられます。

一般的に、タンパク質というと、筋肉や体力づくりを連想される方が多いかもしれません。

もちろんそれも重要な働きの一つですが、脳神経外科医の視点から見ると、タンパク質は私たちの脳と全身の健康にとって、もっとはるかに奥深く、そして決定的な役割を担っているのです。

今回は、この「生命の源」とも言えるタンパク質の驚くべき働きと、その重要性について、皆さまにお伝えしたいと思います。

タンパク質とは

三大栄養素の一つとして、炭水化物や脂質と並び称されるタンパク質ですが、その重要性については、まだ十分に認識されていないことが多いように感じています。

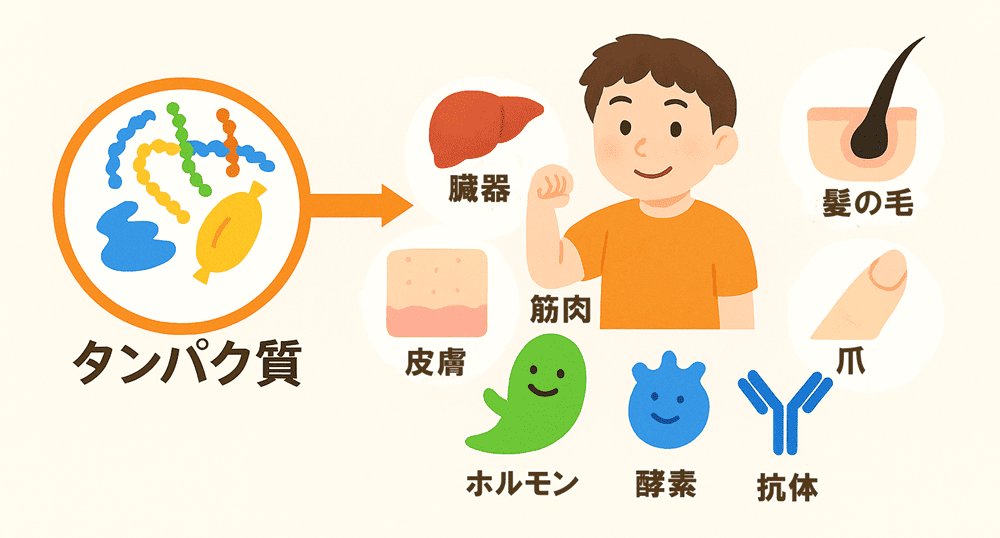

タンパク質は、いくつものアミノ酸がくっついてできたものです。

私たちの体は、約60兆個もの細胞からできていますが、その細胞の主要な構成成分こそがタンパク質です。

筋肉や臓器、皮膚、髪の毛、爪といった目に見える部分だけでなく、ホルモン、酵素、抗体といった生命活動に不可欠な物質も、すべてタンパク質から作られています。

つまり、タンパク質がなければ、私たちの体は機能せず、生命を維持することすらできません。

脳とタンパク質

脳は、約1400グラムの柔らかい組織でできていますが、その機能はとても複雑です。

この複雑な脳の構造を維持し、情報伝達を滞りなく行うために、タンパク質は不可欠な存在です。

まず、私たちの脳の細胞である神経細胞そのものが、主にタンパク質で構成されています。

神経細胞は、複雑なネットワークを形成し、互いに情報をやり取りすることで、私たちの思考、感情、記憶、そして運動といったあらゆる活動を可能にしています。

さらに、神経細胞間の情報伝達を担う神経伝達物質の多くも、タンパク質から作られています。

例えば、幸福感ややる気に関わるドーパミン、精神の安定に寄与するセロトニン、学習や記憶に重要なアセチルコリンなど、これらの神経伝達物質が適切に合成され、機能することで、私たちは円滑に思考し、感情をコントロールし、記憶を保持することができます。

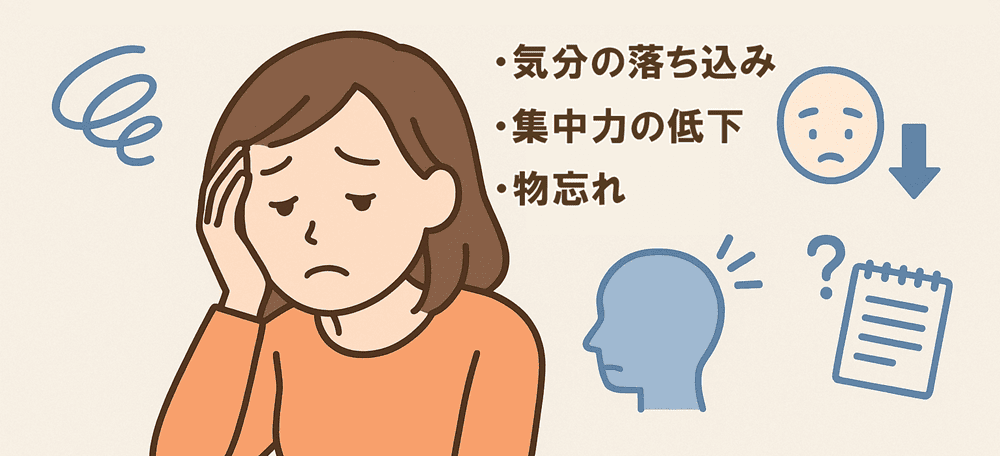

タンパク質が不足すると、これらの神経伝達物質の合成が滞り、気分が落ち込んだり、集中力が低下したり、物忘れが多くなったりするといった症状が現れることがあります。

全身の機能を担うタンパク質

脳だけでなく、私たちの全身の細胞、組織、臓器はすべてタンパク質を主要な構成成分としています。

まず、皆さんが真っ先に思い浮かべるのは筋肉でしょう。

タンパク質が不足すると、筋肉量が減少し、筋力低下や疲労感が増すだけでなく、転倒のリスクも高まります。

特に高齢者においては、筋肉量の維持はQOL(生活の質)を保つ上で非常に重要であり、フレイル(虚弱)の予防にも直結します。

次に、私たちの体を病原体から守る免疫機能においても、タンパク質は主役を演じます。

ウイルスや細菌などの異物が体内に侵入した際に、私たちの体を守る「武器」となるのが抗体です。

この抗体は、まさにタンパク質そのものなのです。

タンパク質が不足すると、抗体の産生能力が低下し、免疫力が低下するため、風邪をひきやすくなったり、感染症にかかりやすくなったりします。

さらに、体内で起こるあらゆる化学反応をスムーズに進める酵素も、そのほとんどがタンパク質でできています。

消化、吸収、代謝、解毒など、私たちの生命活動に不可欠なこれらの反応は、酵素なしには成り立ちません。

タンパク質が不足すると、これらの酵素の働きが低下し、消化不良、栄養吸収の低下、代謝の異常など、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

また、体内の酸素運搬を担うヘモグロビン(赤血球の一部)もタンパク質であり、体の隅々まで酸素を届ける重要な役割を担っています。

肌や髪、爪などの健康を保つコラーゲンやケラチンもタンパク質です。

傷ついた組織の修復、ホルモンの合成、体液のバランス調整など、タンパク質はまさに「体の守護者」として、多岐にわたる重要な役割を担っているのです。

現代人が陥りやすいタンパク質不足

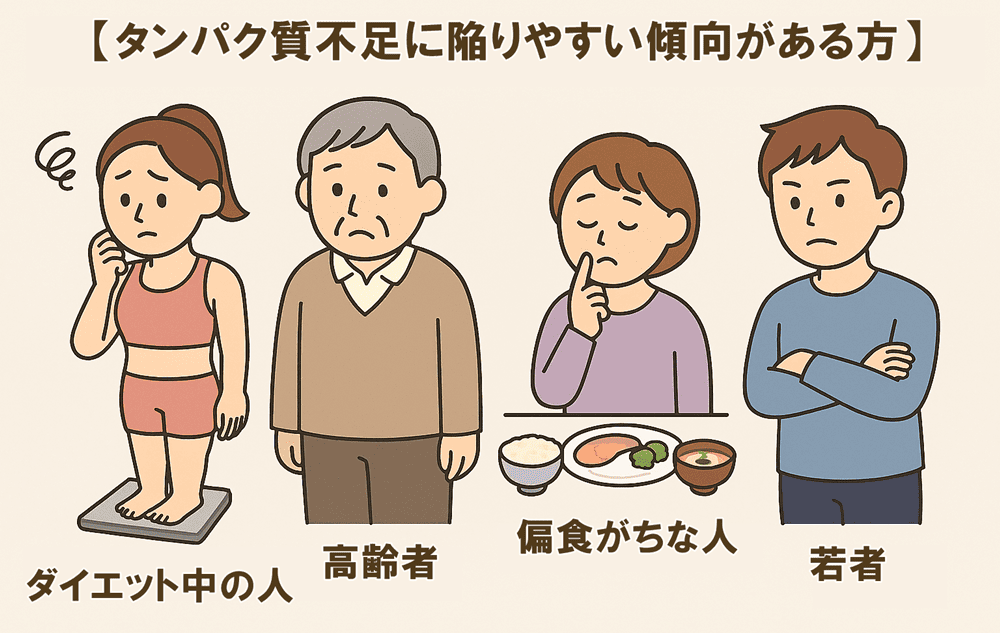

これほどまでに重要なタンパク質ですが、現代の食生活では意外と不足しがちです。特に、以下のような方はタンパク質不足に陥りやすい傾向があります。

ダイエット中の人

食事量を極端に減らすことで、タンパク質の摂取量も不足しがちになります。

高齢者

食欲の低下や消化機能の衰えにより、肉や魚などのタンパク質源を十分に摂取できないことがあります。

また、加齢に伴い筋肉量が減少しやすくなるため、より意識的なタンパク質摂取が求められます。

偏食がちな人

野菜中心の食生活や、特定の食品しか食べない食生活を送っていると、必要なタンパク質が摂取できない場合があります。

若者

加工食品やインスタント食品に偏りがちで、手軽に食べられる炭水化物中心の食事が多くなる傾向があります。

タンパク質の摂取方法

まず、バランスの取れた食事が基本です。

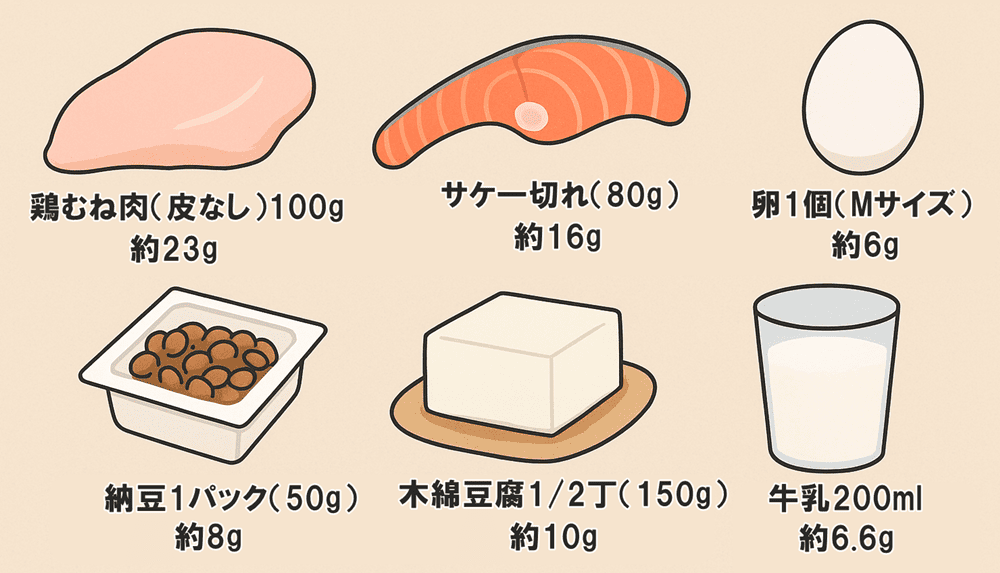

肉、魚、卵、牛乳・乳製品、大豆製品(豆腐、納豆など)は、良質なタンパク質を豊富に含んでいます。

食事だけで十分なタンパク質を摂取することが難しい場合は、プロテインサプリメントを上手に活用するのも一つの方法です。

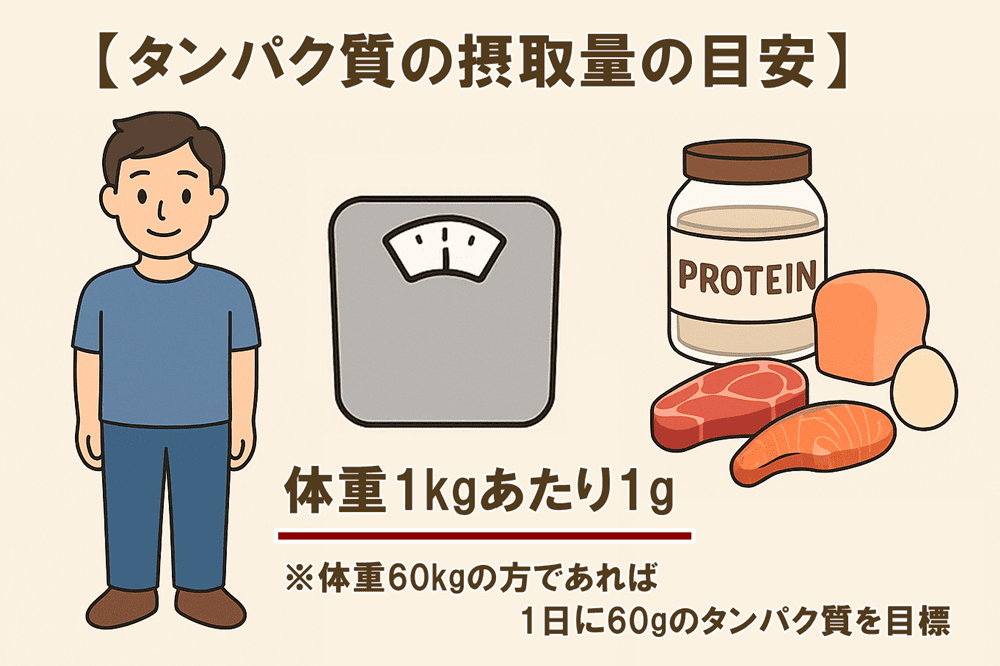

具体的な摂取量の目安としては、一般的に成人で「体重1kgあたり1g」が推奨されています。例えば、体重60kgの方であれば、1日に60gのタンパク質を目標にしましょう。

ただし、アスリートや活動量の多い方、高齢者など、状況によってはこれ以上の摂取が必要となる場合もありますので、専門家にご相談ください。

一例として、以下のような食品にタンパク質が多く含まれています。

| 食品 | タンパク質含有量 |

|---|---|

| 鶏むね肉(皮なし)100g | 約23g |

| サケ一切れ(80g) | 約16g |

| 卵1個(Mサイズ) | 約6g |

| 納豆1パック(50g) | 約8g |

| 木綿豆腐1/2丁(150g) | 約10g |

| 牛乳200ml | 約6.6g |

まとめ

私たちの健康は、日々の選択の積み重ねによって作られます。現代の私たちの食生活は、とかく炭水化物や脂質に偏りがちです。

しかし、健康な体、病気になりにくい体を作るためには、タンパク質の積極的な摂取が不可欠です。

今日から、ご自身の食生活を見直し、タンパク質を意識的に摂取することを始めてみませんか?

タンパク質は、あなたの脳と体を健やかに保ち、より充実した人生を送るための強力な味方となるでしょう。

参考文献

厚生労働省 日本人の食事摂取基準