この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

猛暑が続く日本、本当に夏は辛いですよね。熱中症による健康被害も深刻化しています。

体がだるい、頭が痛い、くらくらする、食欲が出ないなど、単なる「夏バテ」と考えてしまいがちですが、重症化すると脳をはじめとする重要な臓器に、深刻なダメージを与えます。

さらには、命にかかわることもあります。驚くべきことに、近年の猛暑により毎年全国で1000人以上が死亡しています。

今回は、この熱中症の恐ろしさと正しい予防法を知っていただこうと思い、熱中症の原因、メカニズム、そして予防法について解説します。

大切なご自身やご家族の命を守るために、ぜひ最後までお読みください。

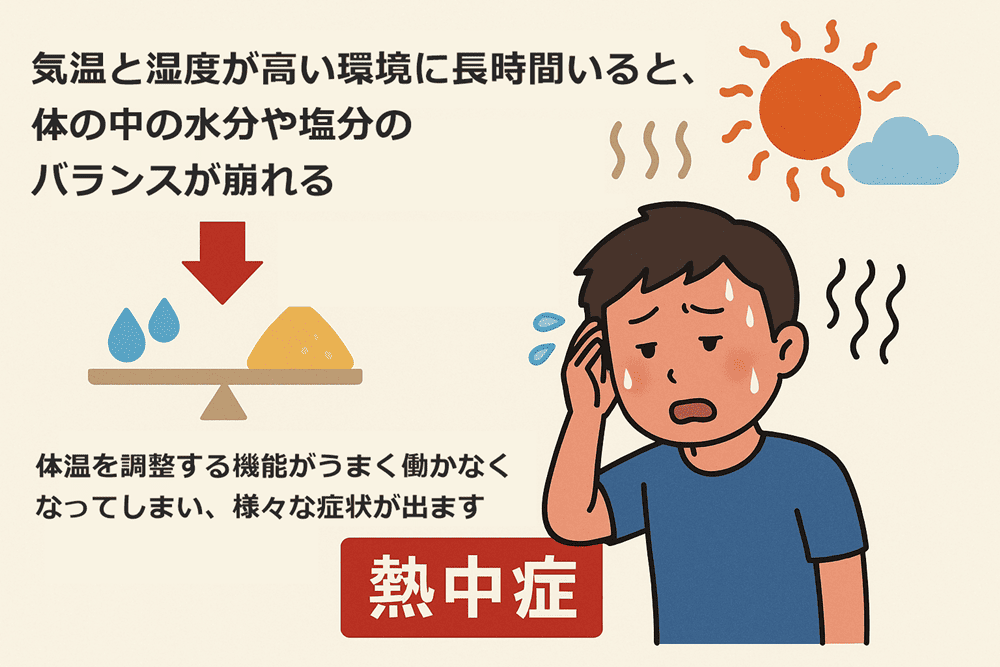

熱中症とは

気温と湿度が高い環境に長時間いると、体の中の水分や塩分のバランスが崩れてしまいます。

体温を調整する機能がうまく働かなくなってしまい、様々な症状が出ます。それが熱中症です。

本来は暑いときに汗をかいたり、皮膚の表面の血管を広げて、体内の熱を外に逃がすことで、体温を一定に保ちます。

しかし、高温多湿の環境では、この体温調整機能が追いつかなくなり、体の中に熱がこもってしまいます。

体温が異常に上昇してしまい、脳を始めとする全身の臓器に大きな負担がかかります。

熱中症の重症度分類

熱中症の症状は、その重症度によって、Ⅰ度からⅣ度に分類されます。

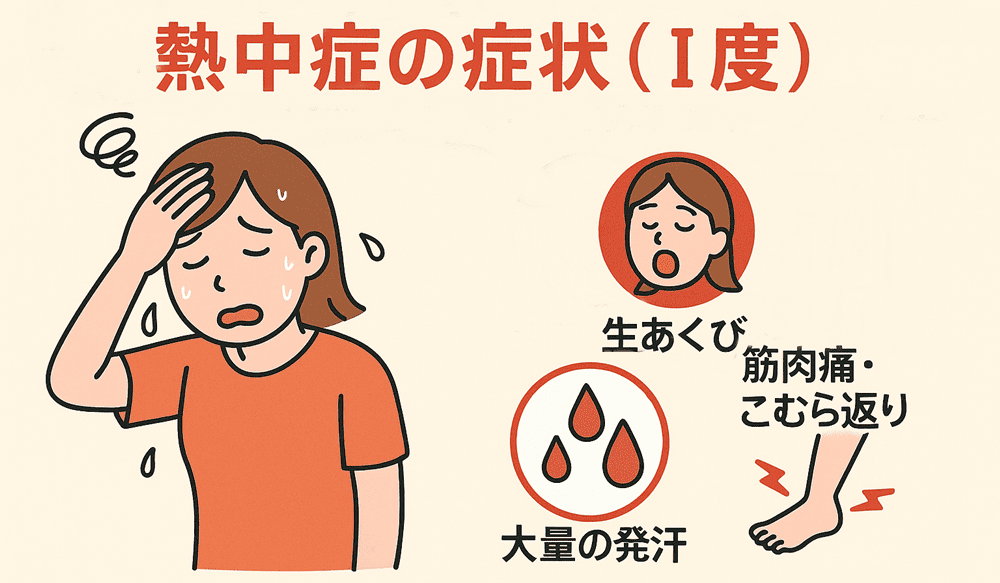

Ⅰ度:

めまいや立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、筋肉痛、こむら返りなどの症状が出現します。

しかし、意識障害は認めず、現場での対応が可能です。

体を冷やす必要があります。対応と具体的な対応としてはクーラーや日陰で涼しい部屋で休ませます。

それでも不十分なときは、氷嚢や冷却ブランケット、冷却マットなどで体を冷やします。

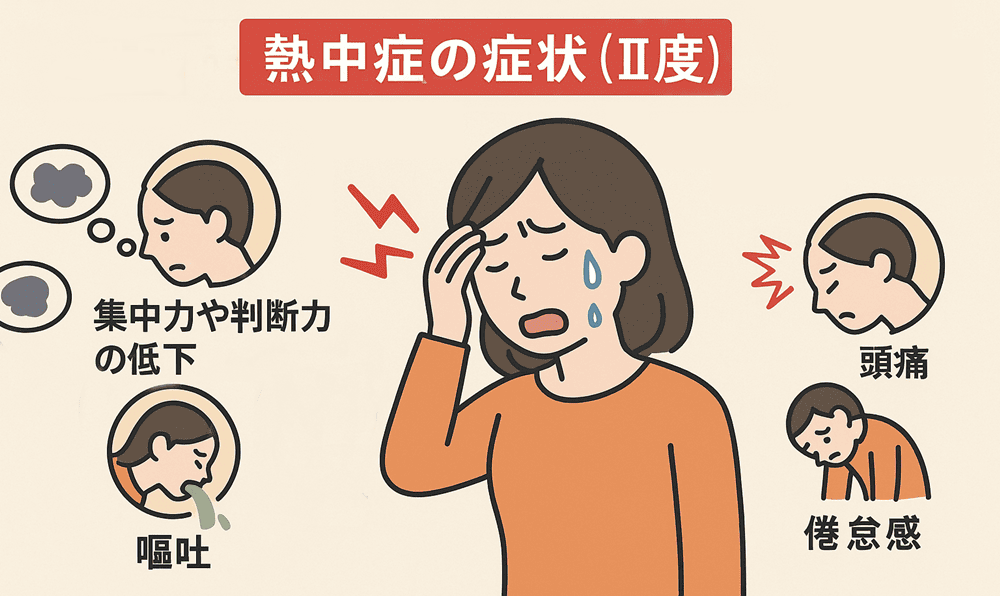

Ⅱ度:

集中力や判断力の低下を認めるようになります。

なんとなくボーっとしている状態です。頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感などの症状を認めます。

医療機関での診察が必要になります。

クーリングに加え、十分な水分と電解質の補給を行います。口から摂取が困難な場合は点滴を行います。

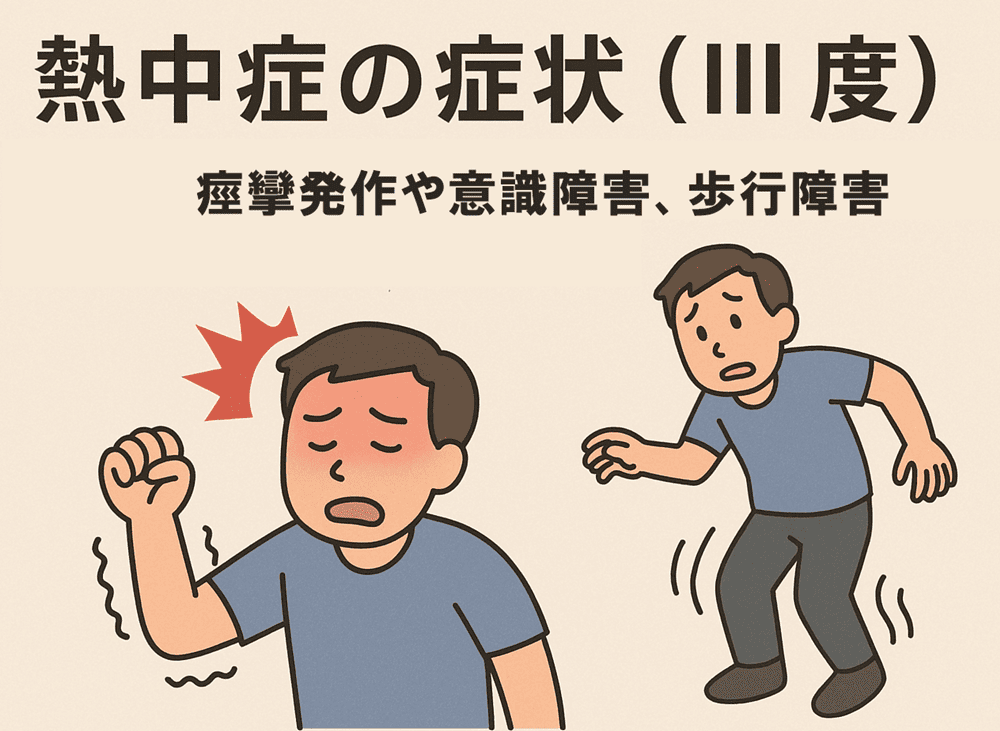

Ⅲ度:

中枢神経症状が現れます。

具体的には、痙攣発作や意識障害、歩行障害です。

肝臓や腎臓の機能に障害が出ます。血液凝固異常(血が固まりやすくなったり、逆に出血が止まりにくくなる)を伴うこともあります。

入院治療の上、さまざまな治療が必要になります。

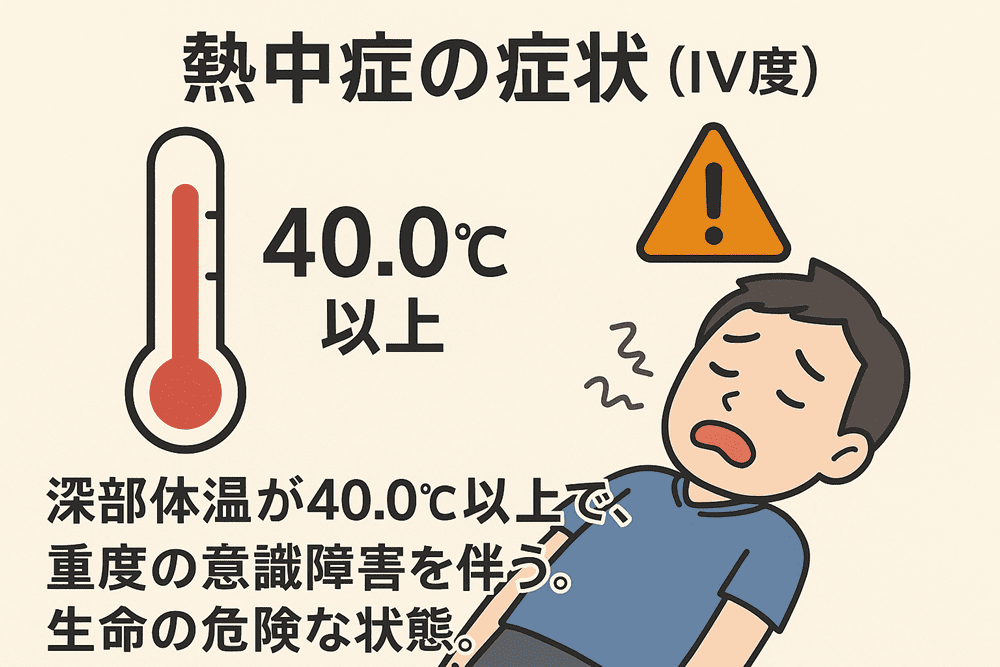

IV度:

深部体温が40.0℃以上で、重度の意識障害を伴います。

生命の危険な状態です。入院治療をしても助からないこともあります。

高体温の状態だと解熱剤を使用したくなる患者もいるかもしれません。

しかし、熱中症の体温上昇は、NSAIDsやアセトアミノフェンの解熱の作用機序とは異なる経路です。

そのため、これらの解熱剤の効果は乏しいですし、臓器障害を悪化させる恐れがあるため、投与しないほうがよいでしょう。

熱中症の原因とメカニズム

熱中症は、環境の問題と体の調子が組み合わさって起こります。

環境が原因になる場合

気温が体温より高くなると、体から熱を逃がすことが難しくなります。

湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、汗をかくことで熱を逃がす「気化熱」の効果が得られません。

風がないと、身体に熱がこもりやすくなります。

直射日光を浴びると、身体が直接温められて体温が上昇します。

体の調子が原因になる場合

水分補給が足りないと、汗をかくための水分が不足します。脱水状態になり、体温調整が難しくなります。

汗とともに塩分が出てしまうので、塩分不足は、電解質のバランスを崩します。

体力が落ちていると、暑さに対する抵抗力が弱まります。

高齢者は暑さを感じにくく、のどの乾きを感じにくく、汗を掻く機能も低下している場合があります。

小さい子供は体温調整機能が未熟です。

熱中症が進行するメカニズム

高温環境にいるとまず体温が上昇します。

身体は汗をかくことで気化熱を奪い体温を下げようとします。

汗とともに体の水分と塩分が失われます。

水分が失われると血液が濃縮され、血流が悪くなります。

脳への血流が低下したり、体温が上昇しすぎると、脳の機能異常が生じ始めます。めまい、頭痛、吐き気が起こり、進行すると痙攣や意識障害を伴います。

脳だけでなく腎臓や肝臓、心臓など重要な臓器にもダメージが及び、多臓器不全になる危険性があります。

熱中症の予防対策

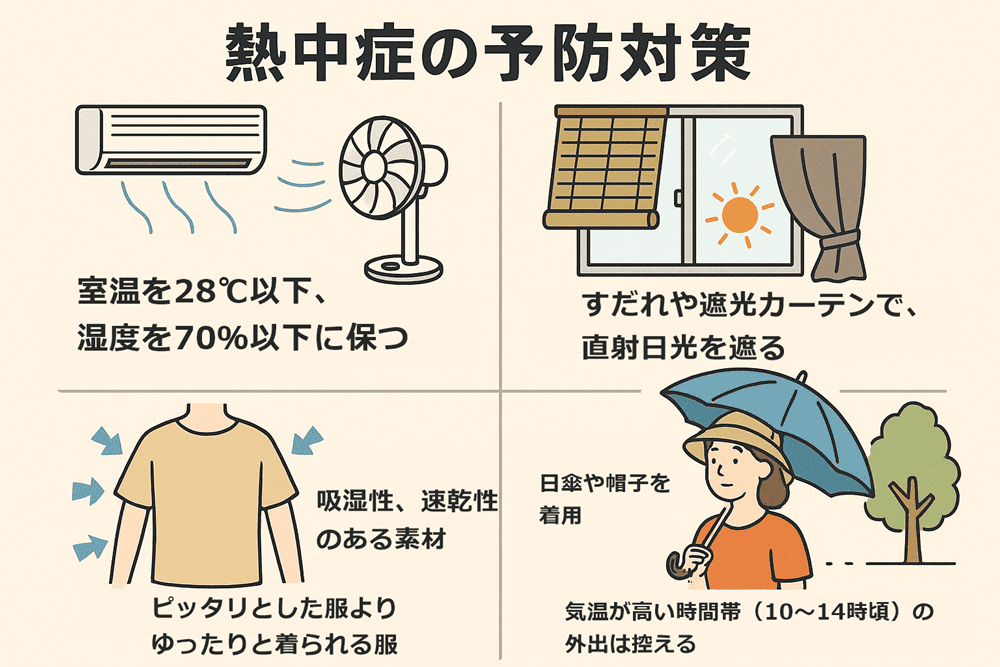

環境対策

涼しい場所を確保しましょう。

エアコンや扇風機を適切に使用して、室温を28℃以下、湿度を70%以下に保つようにしましょう。

窓にすだれや遮光カーテンを付けて、直射日光を遮りましょう。

吸湿性、速乾性のある素材の服を選びましょう。ピッタリとした服よりゆったりと着られる服のほうが、熱気が逃げてくれます。

気温が高い時間帯(10~14時頃)の外出はできるだけ控えましょう。外出が必要なときは日傘や帽子を着用し、日陰を選んで歩きましょう。

体調への配慮

喉の乾きを感じる前に、意識的に水分を取るように心がけましょう。

汗をたくさんかいた場合は、経口補水液やスポーツドリンクなど、塩分や糖分を含む飲み物が適しています。

カフェインやアルコールを含む飲み物は、利尿作用があるため水分補給には適しません。

十分な睡眠と栄養を取り、体の抵抗力を高めておきましょう。

自分の体調を知ることも重要です。少しでも体調に異変を感じたら、無理をせずに休みましょう。

熱中症かなと思ったらすぐにすること

日陰やエアコンの効いた室内など、涼しい場所に移動しましょう。

首筋、脇の下、足の付け根など太い血管が通っている場所を冷やしましょう。濡れタオルやアイスパックなどを使用しましょう。

意識がはっきりしていれば、経口補水液やスポーツドリンクを少量ずつ飲ませます。

意識がない、はっきりしない、痙攣があるなどの神経症状がある場合は、ただちに医療機関を受診させましょう。

体が熱いのに汗が出ない、水分補給ができない、症状が改善しないなどの場合も医療機関をすぐ受診しましょう。

熱中症は、この暑い夏の時期、身近に潜む危険といえます。

脳に深刻なダメージを与える可能性もあり、予防が重要となってきます。

正しい知識と行動で、厳しい夏を安全に乗り切りましょう。

参考文献

熱中症診療ガイドライン2024 日本救急医学会