この記事の著者

【氏名】青山愛果(管理栄養士)

【経歴】

2013年~2022年 病院管理栄養士として勤務

2024年 管理栄養士としてフリーランスとして活動

【資格・免許】

2011年3月 栄養士免許 取得

2013年5月 管理栄養士免許 取得

「内臓脂肪を減らす」「血圧が高めの方に」と表記されたお茶を、「これさえ飲めば大丈夫!」と思って取り入れている方はいませんか?

手軽に取り入れられる食品で健康の悩みを解決したいものですよね。

しかし、そのような簡単な方法で本当に健康に近づけるのでしょうか?

今回は健康に対する機能が記載された食品「保健機能食品」の取り入れ方を紹介します。

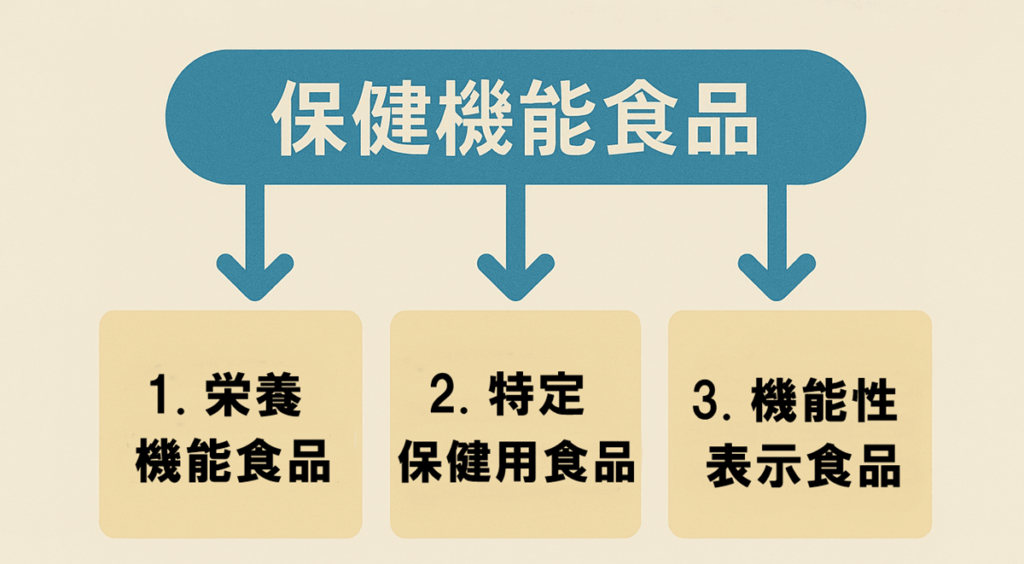

保健機能食品ってなに?

パッケージを見て「健康に良さそう!」と思った商品でも、国の基準を満たしたものとそうでないものがあります。

保健機能食品は、健康や栄養の機能を表示した食品のことです。

安全性や有効性が国の定めた基準を満たしており、それが製品の信頼性に繋がっています。

保健機能食品は下記の3種類に分けられ、パッケージにその旨が記載されています。

- 栄養機能食品

- 特定保健用食品

- 機能性表示食品

それぞれの特徴について説明します。

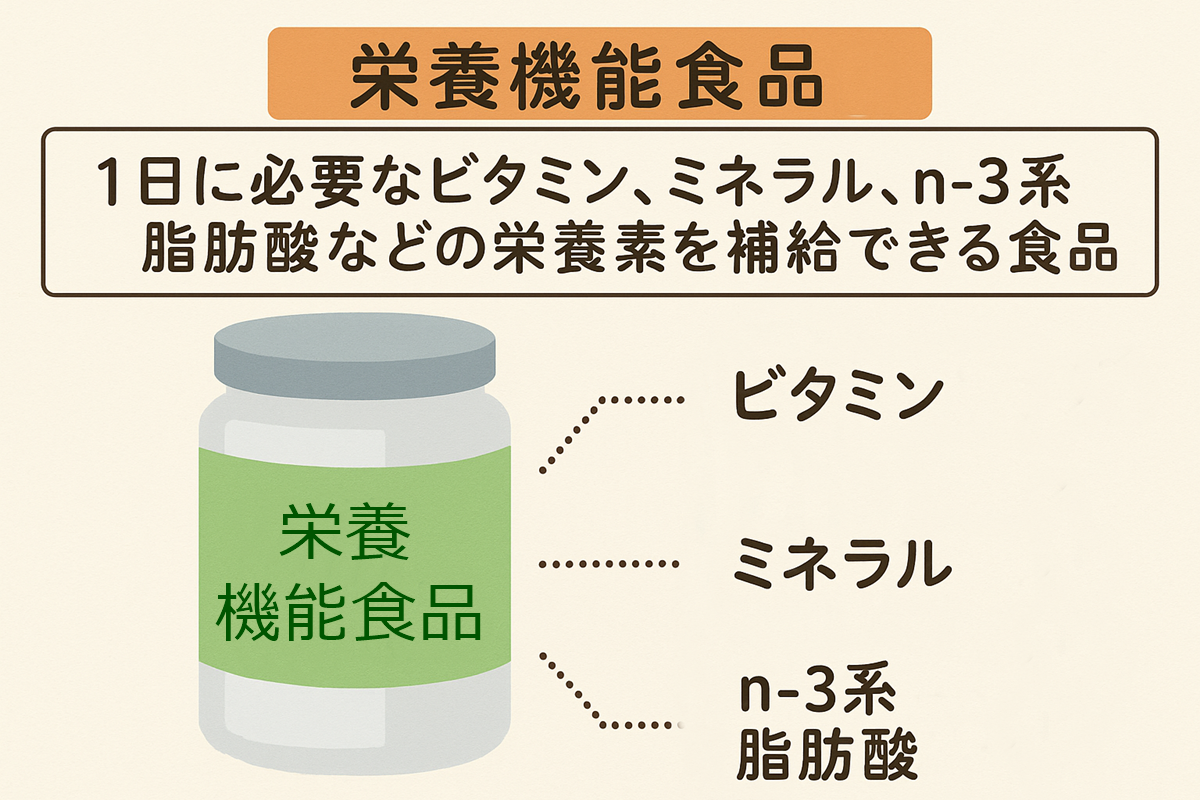

1.栄養機能食品

栄養機能食品は、1日に必要なビタミン、ミネラル、n-3系脂肪酸などの栄養素を補給できる食品です。

パッケージには栄養成分機能のほか、使用上の注意点、摂取目安量、1日の目安量に対する割合が記されています。

メディアでは特定の栄養素をピックアップして「健康に良い」と紹介されることも多いですが、1つの栄養素だけ摂れば健康になれるわけではありません。

1つの栄養素に捉われず、食事から色々な栄養素をまんべんなく取り入れることが理想です。

栄養機能食品は、どうしても食事バランスを整えられない時のサポートとして使いましょう。

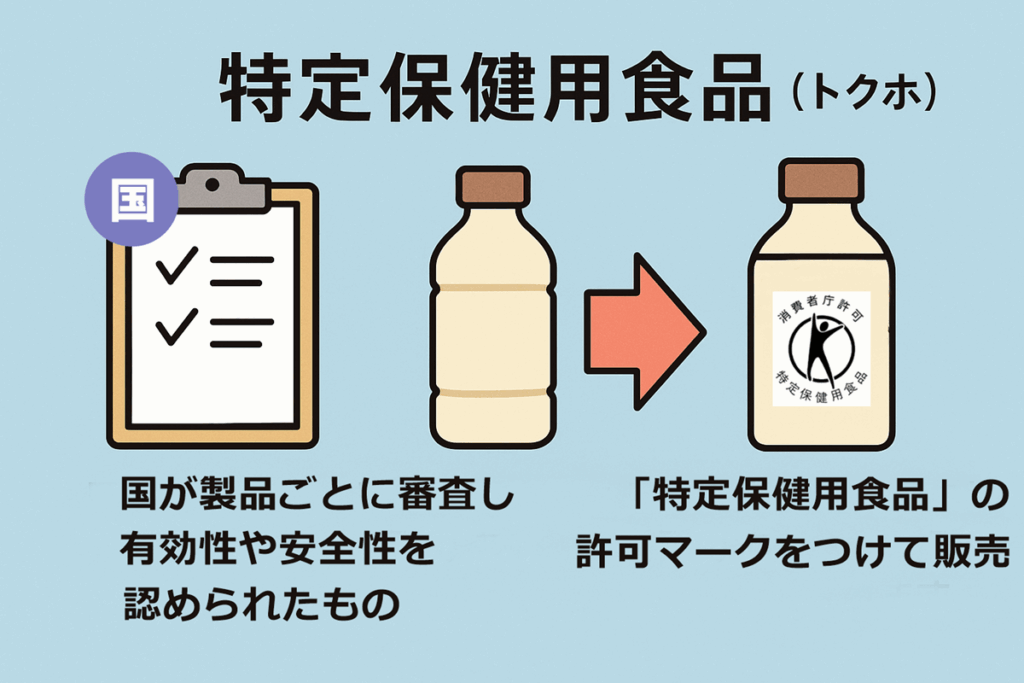

2.特定保健用食品

特定保健用食品は、「トクホ」と略した呼び名で認知されている、健康効果が期待できる食品のことです。

国が製品ごとに審査し、有効性や安全性を認められたものが、「特定保健用食品」の許可マークをつけて販売されます。

近年、注目を集めているトクホ製品は、「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」「食後の血糖値の上昇をおだやかにする」と表示された飲料です。

これらに配合されている多くは、食物繊維の1種である難消化デキストリンで、その働きがトクホの関与成分として表示されています。

難消化デキストリンは、他にも「お腹の調子をととのえる」成分として扱われることもあります。

他にも、製品によって効果をうたう成分はさまざまです。

トクホ製品のバリエーションは年々増えており、成分やフレーバーの選択肢が広がっています。

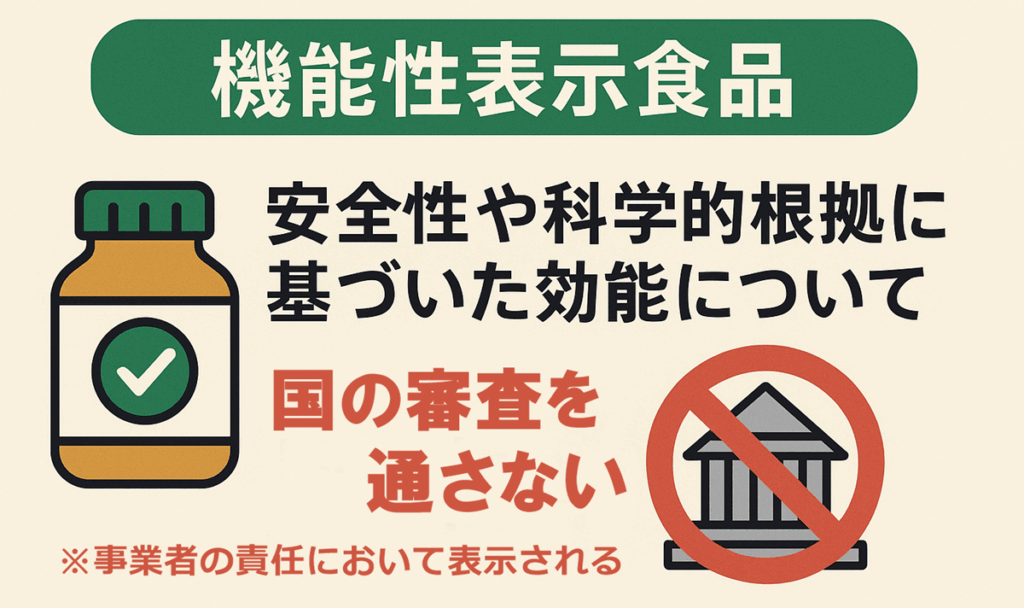

3.機能性表示食品

機能性表示食品は、トクホと同様に、健康の維持・増進に役立つ旨を表示できる食品です。

例えば、クエン酸を配合した機能性表示食品は、以下のように表示されています。

- 継続的な摂取で日常生活や運動後の疲労感の軽減をサポート

- 日常生活の仕事や勉強などによる一時的な疲労感を軽減することが報告されています

- 高めの血圧(収縮期血圧)を下げる機能があります

同じクエン酸を配合した製品でも、表示される「クエン酸の効果」が異なります。

これは、安全性や科学的根拠に基づいた効能が、国の審査を通さず、事業者の責任において表示されるためです。

事業者が届け出た安全性や機能性の評価などの情報は、消費者庁のホームページより確認できます。

気になる製品の情報を調べてみることをおすすめします。

保健機能食品でないものは、「血糖値の上昇をおだやかにする」などの健康維持・増進に関する機能を表示できません。

「栄養補助食品」や「健康補助食品」などと表示されていることもあり、紛らわしいため注意しましょう。

保健機能食品だけで健康になれる?

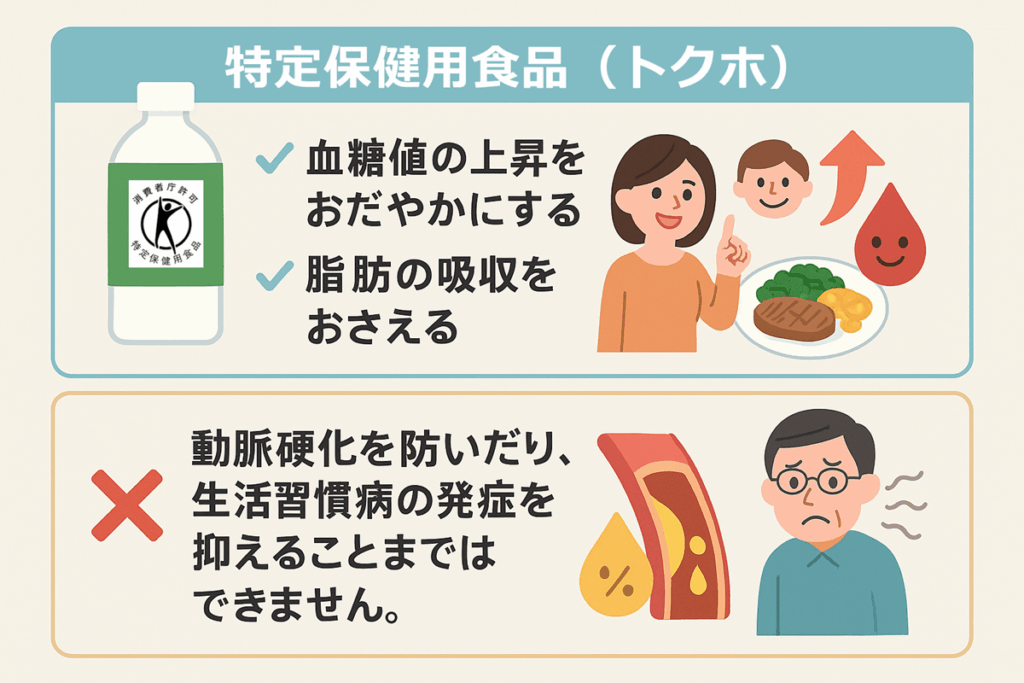

「脂肪の吸収を抑える」と表示された飲み物を飲めば、脂っこい食事をたくさんとっても大丈夫なのでしょうか?

結論、日常的に脂質や糖質を摂りすぎていては、トクホを取り入れていても生活習慣病のリスクが高まります。

健康の維持・増進のためにトクホを取り入れたいと考える方は、パッケージに記載された「摂取目安量」と「注意書き」をチェックしましょう。

それぞれのポイントについて解説します。

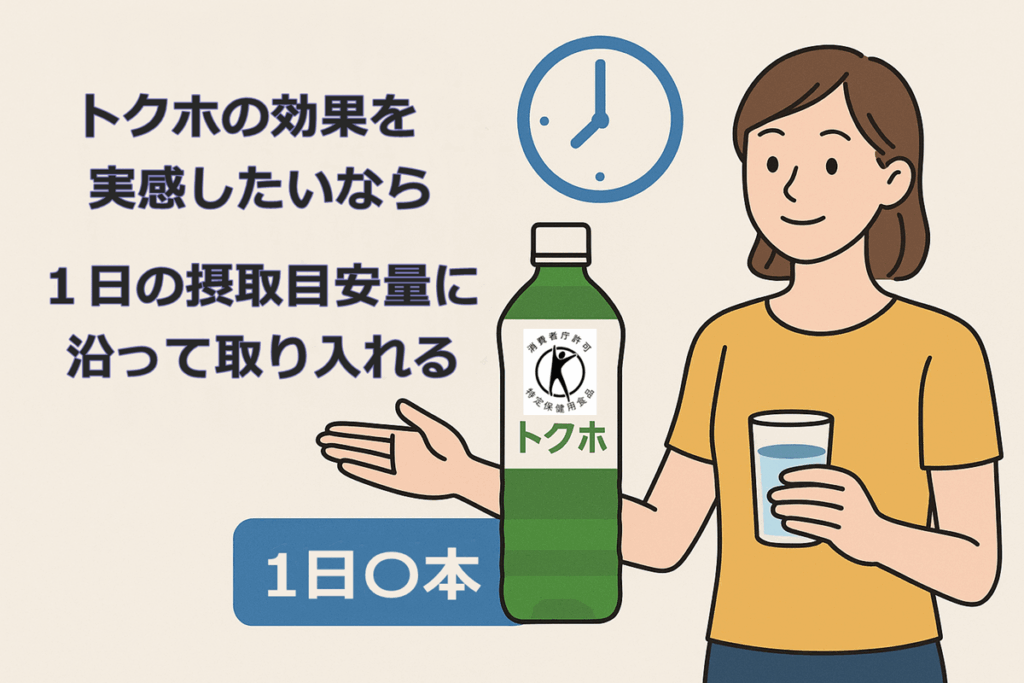

1.摂取目安量

トクホのお茶を1本飲んで満足していませんか?

製品によっては、1日の摂取量を2本としているものもあります。

1本飲むだけでは、表示されている健康効果が発揮されない可能性があるのです。

トクホの効果を実感したいと考える場合は、1日の摂取目安量に沿って取り入れることをおすすめします。

2.注意書き

パッケージに「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と書かれているのをご覧になったことはありますか?

ジャンクフード、お菓子、ジュース、アイスクリームなどを過度に食べている場合、トクホを取り入れても健康に近づきません。

トクホは「血糖値の上昇をおだやかにする」「脂肪の吸収をおさえる」ことはできるかもしれませんが、動脈硬化を防いだり、生活習慣病の発症を抑えることまではできません。

健康のためには、トクホを取り入れる前に、食事や運動などの生活習慣を整えることが大切です。

また、「摂りすぎや体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります」「他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取してください」と記載されていることもあります。

1つの製品の摂りすぎだけでなく、同じ成分が配合されているものを色々と取り入れると、過剰摂取になる可能性があります。

健康に良いと思って摂り過ぎないようにしましょう。

まとめ

ダイエットや生活習慣病予防に取り組む方にとって、手軽に取り入れられる保健機能食品は心強い存在です。

しかし、「これさえ取り入れれば、食事を気にしなくても大丈夫」ということはありません。

食事や運動などの生活習慣の見直しに取り組んだ上で、保健機能食品を取り入れてみてください。

参考資料

消費者庁 保健機能食品について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims

消費者庁 消費者の皆様へ「機能性表示食品」って何?

https://www.caa.go.jp/notice/assets/150810_1.pdf