この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)

【経歴】

2004年3月 浜松医科大学医学部卒業

2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修

2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局

2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務

2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務

2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務

2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科

菅原クリニック東京脳ドック 院長

【専門】

日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医

【資格・免許】

医師免許

有名な医学雑誌ランセットが発表

様々な医学雑誌がありますが、その中でも最も有名で権威のある雑誌として、ランセット(The Lancet)が挙げられます。

なんと創刊は1823年で、200年以上前です。そんなに長く続いているというのは、いかにこの雑誌が信頼されているかが分かります。

創刊以来、質の高い研究論文や論説を掲載し、医学研究の発展に大きく貢献してきました。

多くの医師や研究者が読んでおり、社会的な影響力も大きいです。日常の診療や治療の方針にも影響しますし、医療政策や公衆衛生に関する議論もリードしています。

ランセットには、認知症の発症リスク因子を報告している認知症予防、介入、ケアに関するランセット国際委員会が設けられています。

今回は、そのようなランセットで去年発表された、認知症のリスクファクターについてお話しようと思います。

認知症になる14個のリスクファクター

2020年に、ランセットは認知症になる12個のリスクファクターを発表しました。

それらのリスクファクターを予防することで、認知症の40%を予防できることを提唱していました。

今回の2024年の追加発表で、さらに2つのリスクファクターが見つかり、全部で14のリスクファクターとなりました。

そして、この14個のリスクファクターを回避することで、45%のケースで認知症を予防したり、発症を遅らせたりすることが可能であると分りました。

近年、初期のアルツハイマー型認知症への治療として、脳内のアミロイドを取り除く薬が認可されました。

しかし、この薬は使用できる時期が限られていたり、効果も限定的で、副作用のリスクもそれなりにあります。

個人的にはこの薬に頼るより、ランセットで示された14のリスクファクターを回避するほうが、リスクもなく、大きな効果があるのではないかと思っています。

認知症の約半数弱も、進行を遅らせたり、症状を軽減できるのであれば、その対策をする価値は十分すぎるほどあると言えるでしょう。

リスクファクターの特徴

2020年から2024年にかけて、新たに認知症のリスクファクターとして取り上げられたのは、視力低下とLDLコレステロール(悪玉コレステロール)値の高さです。

ランセットの研究によると、14個のリスクファクターは大半が、18歳から65歳の期間で影響しており、この時期に適切な対処をすることが、認知症の発症を遅らせたり、予防したりするうえで最も重要とされています。

18歳までにおいては、教育歴の短さが最も大きな影響を与えてしまうとのことです。

65歳以上で影響があるのは、社会的孤立、大気汚染、視力低下が挙げられています。

リスクファクターが取り除かれた場合の認知症の減少割合

それぞれのリスクファクターが取り除かれた場合に、どれだけ認知症が減少するかを年齢別に示していきます。

幼少期(0~18歳)

| 認知症減少率 | リスクファクター |

|---|---|

| 5% | 短い教育歴 |

日本では義務教育制度があり、海外の教育歴についての考察をそのまま当てはめることは難しいですが、教育が脳を鍛えるのに有利であろうことは想像がつきます。

中年期(18~65歳)

| 認知症減少率 | リスクファクター |

|---|---|

| 7% | 難聴 |

| 7% | LDLコレステロールの高値 |

| 3% | うつ病 |

| 3% | 外傷性脳損傷 |

| 2% | 運動不足 |

| 2% | 糖尿病 |

| 2% | 喫煙 |

| 2% | 高血圧 |

| 1% | 肥満 |

| 1% | アルコールの多量摂取 |

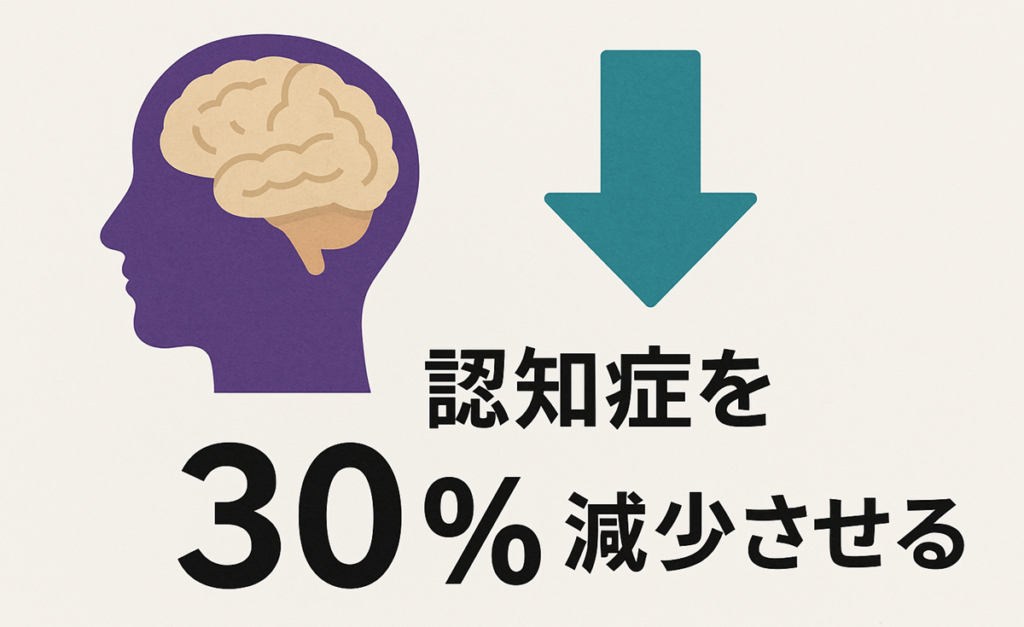

この時期のリスクファクターを予防することで、認知症を30%減少させることができます。自分自身で予防に取り組めたり、具体的な対応策があるので、知っておくことが必要です。

晩年期(65歳以上)

| 認知症減少率 | リスクファクター |

|---|---|

| 5% | 社会的な孤立 |

| 3% | 空気汚染 |

| 2% | 視覚の喪失 |

社会的な孤立は、少子高齢化で問題になっており、今後もますます深刻な状況になる可能性があり、個々人レベルだけでなく、社会的な対策が必要と思われます。

リスクファクターを予防するためにできること

認知症を予防したり、発症を遅らせるために、自分たちでできることはたくさんあります。

65歳までの予防が効果的ですが、65歳以降でも、社会的な孤立、つまりひきこもり状態にならないように心がけることで、5%も予防できます。

視力に関しては定期的なチェックで、視覚を保つようにしましょう。

リスクファクターにさらされる時間が長いほど、認知症への影響が大きくなることも明らかになっています。

生活習慣の見直し、生活習慣病のへの介入は早ければ早いほど、効果的であるといえます。

個人個人が努力することはもちろんですし、社会全体でリスクファクターの少ない環境を整えていくことも重要でしょう。このアプリも、リスクファクター軽減への手がかりになるため、認知症減少に間接的に寄与するのではないかと感じています。

これらのリスクファクターの中で特に影響が大きいのは、難聴と高LDLコレステロール血症です。この2つを予防することで、それぞれ7%ずつ認知症の発症を予防できるのです。

認知症の患者さんを診察している時、難聴のためコミュニケーションが取りにくいことはよくあります。

難聴は適切な補聴器の使用で、聴力を補うことができます。

高LDLコレステロール血症は、食生活の改善や適切な運動で、ある程度コントロールできますし、効果のある薬も何種類も開発されています。

定期的な検査を受け、LDLコレステロールを正常値に保つように心がけましょう。

定期的な運動、禁煙、過度の飲酒を避けるなどの健康的なライフスタイルは生活習慣予防だけでなく、認知症の発症を遅らせることにつながります。

参考情報

Alzheimer’s Disease International

https://www.alzint.org/news-events/news/lancet-commission-identifies-two-new-risk-factors-for-dementia-and-suggests-45-of-cases-could-be-delayed-or-reduced/